Михаил Гаспаров - Избранные статьи

- Название:Избранные статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-003-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Избранные статьи краткое содержание

В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.

В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.

Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.

Избранные статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так как реформа Тредиаковского в основном заключалась как раз в силлаботонизации 13-сложника — именно в канонизации хореической структуры полустиший, — то уместно рассмотреть, насколько она была подготовлена ритмическими данными русского языка и предыдущей историей силлабического 13-сложника.

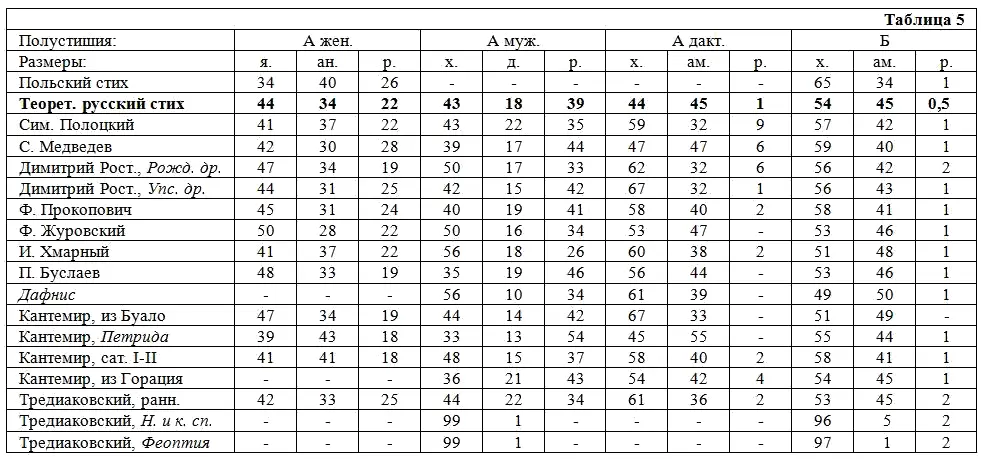

В нижеследующей таблице 5 приведены процентные показатели (с округлением до 1 %) состава ритмических форм для каждого из трех цезурных видов полустишия А и для полустишия Б. Учтены только чистые формы.

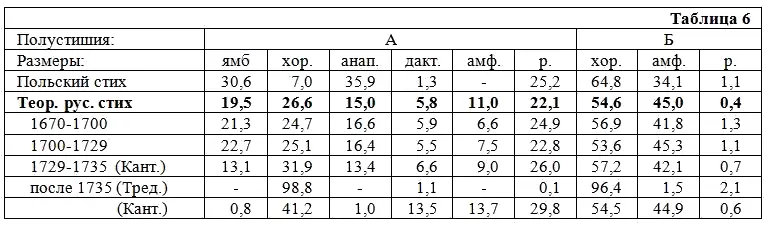

Вот те же данные в обобщенном виде: не по авторам, а по периодам (Буслаев и Дафнис для ясности картины опять исключены!) и не по отдельным цезурным видам, а по всей совокупности материала, показаны в таблице 6.

Перед нами опять картина не постепенной эволюции, а резкого скачка. В течение двух тридцатилетий процент каждого из силлабо-тонических ритмов почти в точности соответствует «естественному», языковому (никакого сходства с польским стихом нет — разве что в пониженном уровне амфибрахия); затем в «кантемировское» пятилетие хорей начинает вытеснять ямб; затем у Тредиаковского хорей разом вытесняет все ритмы и один господствует в стихе; а поздний Кантемир, не решаясь следовать за этой новацией, все же позволяет хорею вытеснить из стиха ямб, а дактилю и амфибрахию — анапест.

Разумеется, все эти изменения находятся в прямой связи с изменениями, рассмотренными в предыдущем параграфе: падение ямба и анапеста — прямое следствие падения женской цезуры, которая одна позволяла первому полустишию иметь ямбическое или анапестическое звучание. Если отвлечься от этого и рассматривать состав ритмических вариаций внутри отдельных цезурных видов (таблица 5), то все цифры окажутся очень близки к теоретическим, «естественным», и на этом фоне «хореическая революция» Тредиаковского будет выглядеть еще рельефнее. Ее особенно оттенит сдержанное отношение к хореям, заметное у Кантемира (только 32,9 % хореев в мужских полустишиях Петриды — правда, немногочисленных — и только 36,1 % в поздних переводах из Горация; и то и другое заметно ниже теоретической вероятности).

Все это заставляет отвергнуть и, с одной стороны, то мнение, согласно которому хорей изначально был ритмической основой силлабического 13-сложника (Г. А. Шенгели, Трактат о русском стихе, указ. стр.; А. Квятковский, Поэтический словарь, с. 308, в несколько иной терминологии), и, с другой стороны, то мнение, согласно которому даже отдельные, случайно возникающие силлабо-тонические ритмы в 13-сложнике свидетельствуют о зарождении в нем тонической системы (В. Н. Перетц, Историко-лит. исследования и материалы, т. 3, 1902, с. 16–39; A. Pozdneev, Die tonische Elemente in russischen syllabischen Vers, «Zschr. f. Slav. Philologie», 28, 1960, c. 405–412). По ритмическим нормам русского языка хореические полустишия с самого начала стихийно возникали в 13-сложнике, но сознательно их культивировать стал только Тредиаковский.

Дафнис и здесь опережает свое время, обнаруживая и наибольшую среди всех памятников склонность к хореям в мужских полустишиях (56,3 % при теоретическом уровне 42,9 %), и близкую к наибольшей — в дактилических (61,2 % при теоретическом уровне 53,9 %). В результате общий состав силлабо-тонических ритмов в 1-м полустишии Дафнис оказывается таков: ямб — 2,7 %, хорей — 52,3 %, анапест — 3,0 %, дактиль — 4,7 %, амфибрахий — 15,4 % (во 2-м полустишии: хорей — 49,0 %, амфибрахий — 50,4 %). Это, безусловно, соотношение необычное, но все же недостаточное для того, чтобы вместе с П. Н. Берковым называть размер Дафнис «6-стопным хореем» с цезурным наращением (История русской литературы в 3-х т., т. 1, 1958, с. 683). Из других памятников ближе всего к Дафнис по склонности к хореям опять-таки стоит Езекия Хмарного.

Из ритмических вариаций отдельных силлабо-тонических полустиший стоит привести цифры по вариациям 4-ст. хорея, которые могут послужить сравнительным материалом для ранней истории русского силлабо-тонического хорея (см. таблицу 7).

Главная разница между теоретическими и эмпирическими показателями здесь в том, что в стихе ударения расположены значительно гуще, чем в прозе: в рассмотренной нами прозе XVII–XVIII вв. на 1 ударение приходятся 3,05 слога, в стихе XVII в. — 2,55 слога, в стихе начала XVIII в. — 2,45 слога, в стихе Кантемира и Тредиаковского — 2,40 слога. Это определяет трактовку ритмических вариаций: вдвое ниже, чем в теории, представлена 2-ударная вариация 3–7, и впятеро выше представлена 4-ударная вариация 1–3–5–7. (Что касается 3-ударных вариаций, то уже здесь можно заметить избегание 1–5–7 и предпочтение 3–5–7 и 1–3–7, которое будет так характерно для всего русского хорея.) Это, в свою очередь, определяет и характер эмпирической кривой ритма: она довольно точно повторяет очертания теоретической кривой, но всеми точками лежит несколько выше ее: ударность всех стоп равномерно повышена. Из первых проб русского силлабо-тонического хорея, изученных К. Тарановским ( Руски дводелни ритмови, Београд, 1953, табл. 1), сходное строение имеет ритм Тредиаковского и позднего Ломоносова; в ранней же, экспериментальной пробе Ломоносова ( Ода Фенелонова, 1738) вдобавок к этому искусственно повышена ударность первой, «задающей ритм», стопы.

Сочетание силлабо-тонического ритма в первом полустишии и силлабо-тонического ритма во втором полустишии может привести к тому, что весь 1–3-сложный стих окажется обладающим силлабо-тоническим ритмом. Мы вправе поставить вопрос, являются ли такие сочетания для по поэтов-силлабистов предпочтительными или безразличными.

В первом полустишии, как мы видели, могут возникать все 5 силлабо-тонических ритмов, во втором — 2. Они могут давать следующие 10 сочетаний (все примеры — из Владимира Прокоповича):

я. — х.: Исправити, и в добрый случай пременити (II, 65)

я. — ам.: Подвигну мертвих, адских, воздушних и водних (I, 210)

х. — х.: Бег творя, пущаше вопль в дебры необичний (II, 55)

х. — ам.: Радость, праздник, торжество, веселие наше (I, 142)

ан. — х.: А его же убиша, смерти неповинна (I, 31)

ан. — ам.: Курояде, престани, престани, престани! (II, 17)

д. — х.: Жертва великих богов несть к тому свободна (I, 132)

д. — ам.: Или враждебно от нас себе ожидают (III, 19)

ам. — х.: Владимир — владение мира знаменует (I, 5)

ам. — ам.: Вослед злодеяния пойдет неприязный (II, 162)

Интервал:

Закладка: