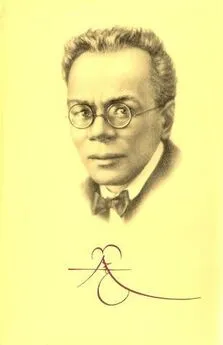

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

- Название:Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-623-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».

В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, и этот необычный жанр, основанный на подлинных переживаниях, соединявших факты, имена, события действительности с неконтролируемыми сновидческими фантазиями, привел к целому ряду саркастических рецензий, некоторые из которых даже намекали на психическое расстройство автора [27] См. анонимную рецензию под названием «Макароны в плевательнице или рекорд бессмыслицы», в которой саркастически высмеивалось содержание ремизовского цикла снов «Под кровом ночи» (Золотое Руно. 1908. № 5): Биржевые ведомости. 1908. 29 июля. № 10629. С. 3. Еще один анонимный отзыв на сборник Ремизова «Рассказы» (СПб., 1910) с резкой критикой цикла снов «Бедовая доля» см.: Биржевые ведомости. 1910. 14 апреля. № 11663. С. 4.

. Среди категорически отрицательных оценок нового литературного опыта весомой поддержкой прозвучало мнение далекого от декадентской вычурности Д. В. Философова, высказанное в статье «Сны» (1910), где Ремизов был назван настоящим русским писателем, сохраняющим свой облик и вместе с тем не прерывающим традиций русской литературы: «В сне ты — да и никто — не ответственен, а просыпаясь, инстинктивно веришь, что входишь в мир разумной воли или столь же разумной необходимости. Но бывают времена, что эта естественная вера колеблется, а иной, сверхъестественной, нет. Реальный мир превращается в бессмыслицу, а за реальностью ничего нет, пустота. <���…> Ремизов очень просто, а потому и глубоко, выражает скорбь современной души, тоску по „реальнейшей реальности“, как выразился бы Вячеслав Иванов» [28] Философов Д. В. Старое и новое. М., 1912. С. 25–28. Статья «Сны» была написана в 1910 г.

.

Между тем другое ремизовское произведение 1908 года — драматическое «Бесовское действо над некиим мужем, а также смерть грешника и смерть праведника, сие есть прение Живота со Смертью» — тот же Философов посчитал «явлением узко-индивидуального эстетизма», направленным не на аутентичное восстановление древнерусского памятника культуры, а лишь на его реставрацию. «Происходит это, — писал критик, — от того, что стилизация Ремизова не средство, а цель. Это любопытно, что наш современник, архидекадент А. М. Ремизов, увлекается русской стариной, что из нее он извлекает новые образы, новые богатства языка. Но это все его личное дело. Когда романтики прошлого века увлекались готикой, они вовсе не реставрировали ее, а черпали из нее материал для выявления своих новых запросов, пользовались ею как формой для выражения новых душевных переживаний. <���…> В этом смысле романтическая „стилизация“ была все-таки возрождением, а не реставрацией, событием некоторым образом общественным <���…>. Стилизация же <���…> декадентского любителя старины Ремизова — дело чисто индивидуальное» [29] Философов Д. В. Без стиля // Московский еженедельник. 1908. 18 марта. № 12. С. 47.

. Справедливости ради следует сказать, что современники высказывали и прямо противоположную точку зрения: «Возьмите… „действа“, — писал Иванов-Разумник, — и вы увидите в них не опостылевшую всем „стилизацию“, а подлинное художественное воскрешение, нечто единственное в этом роде во всей русской литературе» [30] Иванов-Разумник. [Соч.]. Т. II. Творчество и критика. СПб., [1911]. С. 108.

. Как и другие ремизовские инновации, постановка «Бесовского действа» в 1908 году на сцене театра В. Ф. Коммиссаржевской, завершившаяся оглушительным провалом, вызвала настоящую бурю критических откликов [31] См. рецензии Homo Novus’a [А. А. Кугеля] (Русь. 1907. 6 декабря. № 327. С. 5); А. А. Измайлова (Русское слово. 1907. 7 декабря. № 281. С. 4); статью «Театральная хлыстовщина» Юр. Беляева (Новое время. 1907. 6 декабря. № 11400. С. 5–6); стихотворную пародию А. А. Измайлова «Поток богатырь на „Бесовском действе“» (Биржевые ведомости. 1907. 9 декабря. № 10244. С. 3); пародию, подписанную псевдонимом И. Г-ч «Прение Живота со Смертью. (Бесовское действо над здравым смыслом)» (Биржевые ведомости. 1907. 12 декабря. № 11249. С. 4). О постановке пьесы см. также: Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 10. С. 251–253; Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 229–232.

. По оценке самого писателя, она была «вызовом: наперекор погоне за утонченностью петербургских эстетов <���…> скандалы на спектаклях и газетные отзывы и ругательные письма — подняли мое имя как при появлении в „Вопросах Жизни“ первых глав моего „Пруда“. Известность сомнительная, пожалуй, и скандальная» [32] Ремизов A. M. Собр. соч. Т. 10. С. 180.

.

В начале 1910-х годов критика обратила внимание на то, что в творчестве писателя стали органично сочетаться самые различные, порою даже противоположные идейно-эстетические тенденции. «…Можно оставаться символистом, — писал Е. Аничков о повести „Крестовые сестры“ (1911), — и всеми средствами своего мастерства стремиться к действительности. Это последнее относится более всего к Ремизову» [33] Аничков Е. Западничество и славянофильство в новом обличье // Gaudeamus. 1911. № 11. С. 6.

. Иванов-Разумник констатировал соединение в новаторской прозе Ремизова классической литературной традиции с древнерусской книжностью [34] Эта тема раскрывается в книге А. М. Грачевой «Алексей Ремизов и древнерусская культура» (СПб., 2000).

. «Он прошел через декадентство, сильно отразившееся по форме на первом его романе „Пруд“, он дошел до вершины своего творчества в „Крестовых сестрах“, он дал в „Лимонаре“, в трагедиях („Бесовское действо“, „Трагедия об Иуде“, „Действо о Георгии“), в „Отреченных повестях“, в „Посолони“ — образцы новых реалистических форм, уходящих корнями в глубь народного слова и древней книжной мудрости» [35] Иванов-Разумник. Русская литература XX века (1890–1915 гг.) Пг., 1920. С. 36.

. «Форма и содержание у Ремизова, — утверждал Б. Садовской, — сливаются в строгом и нераздельном единстве, но сквозь плотные ткани его творений проглядывает то, чего не всегда увидишь простым глазом. Как поэт метафоры, понимаемой в смысле символа, Ремизов должен быть причислен к писателям-символистам в этом отношении он, как воссоздатель национального творчества, может быть назван поэтом будущего » [36] Садовской Б. «Настоящий» (Сочинения Алексея Ремизова. Семь томов. СПб., 1911–1912) // Современник. 1912. № 5. С. 309.

.

Иванов-Разумник, внимательно анализировавший метаморфозы художественного дарования писателя, построение сюжетных линий и образов его прозы, рассчитывал из частных вопросов индивидуального мастерства вывести общие закономерности эволюции творческого метода, промежуточный итог которой сам он назвал «новым реализмом» [37] См.: Иванов-Разумник. Русская литература XX века. С. 35–36.

. В статье «Творчество Ремизова» (1911) критик отмечал: «Интересно сравнить редакцию собрания его сочинений (1911 г.) с первоначальным текстом тех же произведений: ценнейший материал для изучения психологии и эволюции творчества! Сравните „Часы“ или „Пруд“ первых изданий (1905 и 1907 г.) с текстом этих же романов в собрании сочинений — почти ни одна фраза не осталась без изменений, некоторых страниц узнать нельзя. К изучению всего этого когда-нибудь еще вернется русская критика» [38] Иванов-Разумник. [Соч.]. Т. П. Творчество и критика. С. 109.

. Намереваясь написать большую статью, посвященную развитию современной литературы, Иванов-Разумник просил Ремизова в письме от 6 октября 1911 года: «…когда будете высылать мне отпечатанные листы „Пруда“ — вышлите мне (поскорее) и первую редакцию [39] Речь идет о готовившейся к печати в издательстве «Шиповник» третьей редакции романа «Пруд» ( Ремизов А. Сочинения. СПб.: Шиповник, [1911]. Т. 5.). Издания двух предшествующих редакций романа см.: Вопросы жизни. 1905. № 4–11; а также: СПб.: Сириус, 1908.

, — „Часы“ я внимательно читал параллельно в двух редакциях; то же сделаю и с „Прудом“. Хочется проследить и читателям показать — эволюцию былого „декадентства“» [40] Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908–1944 гг.) / Публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступ. заметка и коммент. Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1998. Вып. 2. С. 56. См. воплощение этого замысла в книге Иванова-Разумника «Русская литература XX века (1890–1915 гг.)» (Пг., 1920).

.

Интервал:

Закладка: