Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

- Название:Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-623-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

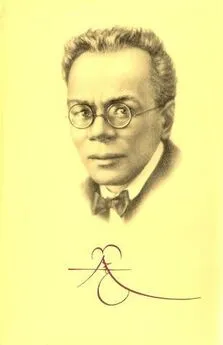

Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».

В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Творческий метод писателя окончательно складывается к концу 1910-х — началу 1920-х годов, когда новаторские приемы прочно соединяются с принципиальным художественно-эстетическим синкретизмом. «Ремизова мы считаем отцом <���…> интереса ко всему пестрому, красочному в нашей действительности, к анекдоту, нелепости и сплетению всяких трагикомических случайностей. <���…> За рядом анекдотических, посыпанных крупной солью смехотворных приключений, умеет он разрисовать и нелепость, и муку» [53] Локс К. [Рец.] «Петербургский альманах». Кн. 1-я. Изд. Гржебина. Пб.; Берлин, 1922 // Печать и революция. 1922. Кн. 2. Апрель — июнь. С. 359.

. Скрытым нервом ремизовского повествования становится волшебство самой что ни есть реальной жизни. Магия пронизывает многие его прозаические произведения «малого жанра», проявляясь то в загадочном названии, заставляющем переосмыслить содержание повседневного бытия («Эмалиоль», «Царевна Мымра», рассказы циклов «Весеннее порошье», «Среди мурья»), то в стремлении открыть «чудо» в самом обычном или даже неприглядном (рассказ «Чудо» (1912), вошедший в сборник «Весеннее порошье»): «За чудом далеко не надо ходить, а заграницу ездить и подавно. Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай» [54] Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 3. Оказион. М., 2000. С. 131.

. Воспринимая мир как собрание растворенных повсюду редких диковин, выхватывая удивительные, на первый взгляд неприметные явления обыденной жизни, преображая тягостное, беспросветное однообразие повседневности, Ремизов создавал совершенно новые, ни на что не похожие формы прозы.

В начале 1930-х годов творчество писателя получает очередную дефиницию — магический реализм. Русский «дадаист» Сергей Шаршун определил смысл нового художественного направления «в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной: поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим изображением» [55] Шаршун С. Магический реализм // Числа. 1932. № 6. С. 229. В основу высказываний критика была положена концепция французского литератора Э. Жалю. См.: Jaloux Е. L’Esprit des Livres // Nouvelles Littéraires. 7. XI. 1931. Расширительное толкование термина встретило критику со стороны А. Бема в статье «Магический реализм», опубликованной в газете «Молва» (1932. 2 октября). См. также: Альфред Людвигович Бем: Письма о литературе. Praha, 1996. С. 110–113.

. В изобразительном искусстве магический реализм (этот термин был впервые введен в 1925 году в монографии Ф. Ро «Постэкспрессионизм»), отвергающий приоритет визуального опыта над воображением, свойственный классическому реализму, рассматривался как один из наиболее радикальных художественных методов. Художнику присваивалась роль носителя уникальной способности — «заклясть» реальность, придать ей посредством интерпретационных усилий те или иные фантастические, магические черты, которые открывают внутри этой реальности скрытые, невиданные формы человеческого бытия. Уподобляющийся демиургу художник уже не зависит от господствующих вкусов и нравов публики, не задается вопросами, понятен он или нет, не ищет защиты, оправдания или похвалы у критики.

Ремизов действительно совершенно не считался с общепринятыми художественными правилами или вкусовыми ограничениями, следуя исключительно собственным литературным «инстинктам». Он постоянно шел поверх барьеров, подобно упомянутым им в «Огне вещей» тунгусам — героям рассказа В. Я. Шишкова «Помолились», — которые в поисках товарища пришли из тайги в поселок и, не приученные к разлинованной улицами местности, принялись шагать прямо через заборы. Критика на нонконформистское литературное поведение реагировала резкими нотациями от имени некоего условно-усредненного «читателя». А. Седых даже составил некое подобие черного списка литературных прегрешений Ремизова: «Мало кто понимал и ценил ремизовские писания. В них раздражала стилистическая вычурность <���…>, некоторая, даже не всегда понятная абстрактность, внутреннее издевательство, чрезмерное пристрастие к описанию всяких „африканских докторов“, неправдоподобность снов, бесконечная чертовщина, которую позаимствовал Ремизов у Гоголя и которую возвел он в некий литературный и даже житейский стиль» [56] Седых А. Далекие, близкие. М., 1995. С. 122.

.

A. Л. Бем, в свою очередь, «раздражался» от манеры Ремизова привносить в художественное повествование приметы собственной личности вместе с частностями «кружковой писательской жизни, с упоминанием имен отдельных своих современников, почему-либо подвернувшихся ему под перо». «На меня, — признавался критик, — это всегда производило неприятное впечатление. <���…> Право читателю нет никакого дела до „тростникового сахара, посылаемого Марком Слонимом из Праги“ и уж никому неизвестно, какой сахар он действительно употребляет в Париже: „простой матовый свекловичный“ или „пражский тростниковый“. Можно только искренне пожелать, чтобы Ремизов, наконец, отказался от присвоенной себе привилегии увековечивания современников в своих произведениях» [57] Впервые: Бем А. «Индустриальная подкова» Алекс. Ремизова // Руль. 1931. 13 августа. № 3256. Цит. по: Альфред Людвигович Бем: Письма о литературе. С. 81.

. Сложность восприятия произведений писателя А. Бем объяснял исключительно его персональным аутизмом: «Последние годы Алексей Ремизов так старательно отгораживает себя от читателя, так тщательно прячется в улиточный домик своей чисто ремизовской „зауми“, что немудрено, если читатель к каждой новой вещи подходит с опаской и предубеждением» [58] Там же. С. 76.

.

Такое заключение, больше похожее на клинический диагноз, имело своим основанием вполне реальные причины. Несколькими месяцами ранее в книге «Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры» в послесловии к комментариям, датированном 2 марта 1931 года. Ремизов лаконично сформулировал ответ на вопрос об адресате собственного творчества: «То, что пишется, пишется не для кого и для чего, а только для самого того, что пишется» [59] Ремизов А. Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры. Париж, 1931. С. 90.

. Эпатирующее высказывание писателя буквально сразу же вызвало явное замешательство среди коллег по литературному цеху. М. А. Осоргин отреагировал на него заметкой «О простоте», впервые опубликованной в парижской «Новой газете»: «Уважение к правам читателя, а впрочем и простой здравый смысл, требуют от писателя быть как можно более понятным и, скажем, удобочитаемым. В сущности внятность, иначе — простота письма есть единственный обязательный закон искусства, и именно потому, что художник творит для других; что он творит — как говорится — „для себя “, должно и оставаться для него, в его лаборатории. Основной недостаток А. Ремизова в том, что творимое „для себя“ он пускает на рынок: свои „сны“, все кислоты и щелочи своей мастерской. Непростота и невнятица законны и могут оправдываться только тогда, когда художественная совесть не может их преодолеть, когда иначе мысль или образ не могут быть воспроизведены, — а совсем не тогда, когда именно верхом на них желает художник выехать на площадь и именно в них видит „завоевание искусства“. Непрост и невнятен тот, кто или пожалел выбросить свою невнятицу или попросту не умеет писать просто и внятно (так обычно и бывает). Но это не оправдание; нужно учиться!» [60] Цит. по: Числа. 1931. № 5. С. 283–284.

Интервал:

Закладка: