Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века

- Название:Научная революция XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века краткое содержание

Книга посвящена формированию основных представлений классической науки в XVII в., процессу, который получил название научной революции. Основное место отведено физико-математическим наукам, в развитии которых ярче всего отразились основные черты научной революции. Прослеживаются главные линии этого процесса, связанные в первую очередь с именами Кеплера, Галилея, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. Большое внимание уделено первоисточникам — многие отрывки из научных трудов и переписки создателей новой науки публикуются на русском языке впервые. Учтены результаты позднейших исследований по истории науки, которые позволяют по-новому взглянуть на многие события того времени.

Научная революция XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Согласно уставу люкасовский профессор должен был читать лекции и разъяснять «некоторые разделы геометрии, астрономии, оптики, а также другие математические дисциплины». Нагрузка была невелика — одна лекция в неделю в течение трех академических семестров. В добавление к лекциям предусматривались консультации по читаемому курсу — также раз в неделю по два часа. Но зато на профессора налагалось множество запретов и обязательств. Каждый год он должен был представлять в университетскую библиотеку рукопись своих лекций, он должен был находиться в университете в течение всего семестра и мог его покинуть на срок более 6 дней только по разрешению вице-канцлера. В случае своего отсутствия на лекции или непредставления копии лекций в библиотеку он подвергался штрафу и т. п. Наконец, добавим, что эти ограничения компенсировались очень высоким жалованьем — люкасовский профессор получал около 100 фунтов в год.

Университетская жизнь в Кембридже после реставрации Стюартов отличалась нестабильностью как в отношении установленных программ, так и в смысле выполнения предписанных преподавателям и студентам правил и обязательств. Профессора королевских кафедр, например греческого и древнееврейского языков, обычно нарушали устав этих кафедр, занимая неположенные должности в колледжах и пренебрегая своими прямыми обязанностями. Студенты тоже не оставались в долгу, что особенно было заметно по отношению к только что появившейся новой кафедре математики. Хотя введение математики в университетскую программу диктовалось всем ходом научной революции, внутри самого университета оно казалось случайным событием, никак не связанным с требованиями университетской жизни. Вероятно, самым существенным доводом в пользу создания такой кафедры было желание уравнять Кембридж в правах с Оксфордом, где математическая (сальвианская) кафедра давно существовала. Студенты игнорировали лекции Ньютона и, по его собственным словам, «так мало шли его слушать, а еще меньше — его понимали, что ему часто приходилось, за неимением слушателей, читать лекции стенам» [2, с. 209]. Положение Ньютона в этом смысле вовсе не было исключительным — Барроу (будучи еще профессором греческого!) жаловался на то, что его лекции никто не посещает, но все-таки заслуживает упоминания тот факт, что не осталось никаких воспоминаний о Ньютоне-профессоре у его студентов. Даже его ученик и преемник на люкасовской кафедре Уильям Уистон ничего не мог вспомнить о его лекциях.

Однако лекции сохранились — пунктуальный Ньютон представил, как и должен был сделать, курс своих лекций за весенний семестр 1670 г. в университетскую библиотеку. Курс был посвящен оптике. Может показаться удивительным, что после получения выдающихся результатов в математике Ньютон не стал читать лекций о новом анализе, но это вполне объяснимо. В этот период его более интересовала оптика, занятия которой он начал еще в Вулсторпе, когда математические проблемы были на время оставлены. К написанию трактата «Об анализе» его принудили в основном внешние обстоятельства, а оптика его привлекала новыми возможностями и решениями, которые уже начали выкристаллизовываться у него в уме. «Лекции по оптике» были опубликованы лишь после смерти Ньютона, в 1728 г., но в них содержится практически все то новое, что отличает его знаменитую «теорию света и цветов».

Проблемы оптики занимают одно из центральных мест в творчестве Ньютона, «Оптика» была его последним крупным произведением, а 6 февраля 1672 г. он впервые представил Королевскому обществу свой мемуар, озаглавленный «Новая теория света и цветов» [8].

Получение различных цветов из белого цвета имеет давнюю историю. Еще Сенека говорил о тождественности цветов радуги и цветов, образованных углом куска стекла. Разложение и синтез белого цвета обсуждался Маркусом Марци, профессором медицины в Праге (1648), а также Гримальди, Декартом, Гуком и др. Исаак Барроу придерживался теории, похожей на теорию Марци, что красный свет — это сильно сгущенный цвет, а фиолетовый — сильно разреженный свет. Ньютону предстояло внести в этот вопрос ясность. До него преломление в призме представлялось процессом, действительно создававшим цвет, а не просто разделением того, что уже существовало.

В темной комнате он проделал маленькое круглое отверстие в ставне и неподалеку от отверстия расположил призму, так что преломленный свет был виден на противоположной стене. «Сравнив длину этого цветного спектра с его шириной, я нашел, что она почти в пять раз больше — несоответствие столь необычное, что был по-настоящему заинтересован, отчего это может происходить» [8, с. 128].

Прежде чем прийти к правильному объяснению, он выдвинул ряд гипотез только для того, чтобы убедиться, что каждая опровергается фактами. Одна из этих догадок, может быть, особенно интересна, поскольку показывает, как легко глубокий ум Ньютона улавливал взаимосвязь между самыми различными явлениями природы. Вот что говорит Ньютон: «Тогда я начал подозревать, не движутся ли лучи — после прохождения призмы — по кривым линиям и в соответствии с большей или меньшей кривизной не стремятся ли они по-разному отклониться от стены. И мое подозрение увеличилось, когда я вспомнил, что я часто видел, как при косом ударе теннисной ракеткой мяч описывал подобную кривую линию. Ибо, так как при таком ударе мячу сообщается как вращательное, так и поступательное движение, те части мяча, где движения складываются, должны давить и ударять соприкасающийся с ними воздух более сильно, чем другие части, и, следовательно, это должно вызывать отпор и сопротивление воздуха, пропорционально большее. И по той же самой причине, поскольку частицы света представляют собой, по-видимому, шаровидные тела и так как они косо переходят из одной среды в другую, приобретая вращательное движение, они должны испытывать большее сопротивление со стороны окружающего их эфира в той части, где движения их складываются, и, следовательно, постоянно отклоняться в другую сторону. Но, несмотря на это вполне обоснованное подозрение, я не смог заметить подобной кривизны в их движении. И кроме того (что было для моих целей вполне достаточно), я увидел, что разница между длиной изображения и диаметром отверстия, через которое проходил свет, была пропорциональна расстоянию между ними (т. е. между щелью и экраном).

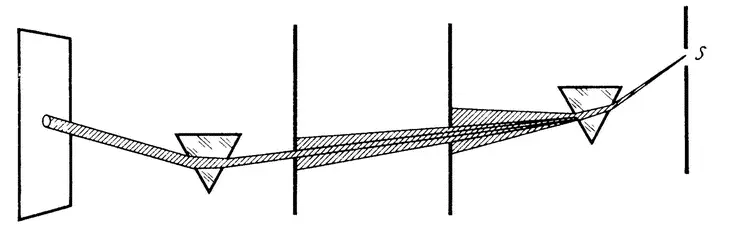

Постоянное опровержение этих соображений в значительной мере привело меня к experimentum cruris, который состоял в следующем. Я взял две доски и расположил одну из них близко и позади призмы, расположенной у окна, так что свет проходил сквозь малое отверстие в ней и попадал на вторую доску, которую я расположил на расстоянии двенадцати футов или около того, сделав в ней также малое отверстие, через которое мог проходить падающий свет. Затем я поместил другую призму позади второй доски». Если поворачивать первую призму вокруг своей оси, изображение, которое возникало на второй доске, могло смещаться вверх и вниз, так что все его части могли одна за другой пройти сквозь отверстие во второй доске и попасть на призму позади нее. Места на стене, куда падал свет, были отмечены. Оказалось, что голубой цвет, который более всего преломлялся первой призмой, более всего преломлялся и второй, а красный свет обеими призмами преломлялся менее всего. «Итак, истинной причиной длины изображения должно считаться не что иное, как то, что свет не является одинаковым, или гомогенным, а состоит из различных лучей, из которых одни способны преломляться более, чем другие» [8, с. 130].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: