Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века

- Название:Научная революция XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века краткое содержание

Книга посвящена формированию основных представлений классической науки в XVII в., процессу, который получил название научной революции. Основное место отведено физико-математическим наукам, в развитии которых ярче всего отразились основные черты научной революции. Прослеживаются главные линии этого процесса, связанные в первую очередь с именами Кеплера, Галилея, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. Большое внимание уделено первоисточникам — многие отрывки из научных трудов и переписки создателей новой науки публикуются на русском языке впервые. Учтены результаты позднейших исследований по истории науки, которые позволяют по-новому взглянуть на многие события того времени.

Научная революция XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале «Нового органона» он четко провозглашает, что «два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока наконец не приходит к наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но неиспытанный {20, II, с. 15}. Этот путь познания законов природы может быть основан, согласно Бэкону, исключительно на наблюдении за явлениями природы, причем он различает два вида наблюдения: «опыт, который зовется случайным, если приходит сам, и эксперимент, если его отыскивают» {20, II, с. 46}.

Очевидна заслуга Бэкона в ясном провозглашении индуктивного метода, основанного на наблюдении и опыте, но при дальнейшем чтении его книги немедленно обнаруживается и его главная слабость — для него опыт всегда и в первую очередь остается наблюдением, а не способом диалога с Природой. Он не оставляет места ни научной гипотезе, ни творческому воображению: «Наш же путь открытия наук таков, что он немногое оставляет остроте и силе дарований, но почти уравнивает их» {20, II, с. 27}. Все, что ученому необходимо, — это «создать хорошую естественную историю и достаточный запас опытных данных для построения основ работы: ничего не следует измышлять, ничего придумывать; нужно только наблюдать и изучать природу» {24, II, с. 98}.

Затем Бэкон дает прямые рекомендации, как обрабатывать опытные данные, но его рецепт имеет мало общего с тем, что мы сегодня понимаем под обработкой опытных данных. Для него это классификационная процедура, которая и создает материал для индукции в собственном смысле. Процедура заключается в составлении таблиц, содержащих перечень случаев, в которых обнаруживается какое-либо явление, например теплота (положительные инстанции), и случаев, в которых оно не обнаруживается (отрицательные инстанции). По мысли Бэкона, если мы будем располагать достаточным количеством таких таблиц, все остальное сведется к достаточно простой процедуре вывода по индукции, лишь бы данных было достаточно: «Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице, но по непрерывным, а не прерывающимся ступеням— от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим… Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а скорее свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет. Но этого, однако, до сих пор не сделано. Когда же это будет сделано, то можно будет ожидать от наук лучшего» {20, II, с. 63}.

Действительно, Бэконом нарисована безотрадная картина для будущего человека науки, и она дала возможность Эрнсту Маху заметить по этому поводу: «Я не знаю, была ли свифтовская академия в Лагадо, где великие открытия и изобретения делались посредством некоей словесной игры в кости, намеренной сатирой на метод Фрэнсиса Бэкона, согласно которому открытия делаются с помощью огромных синоптических таблиц, составленных переписчиками» {21, с. 174}.

Недооценка творческого начала, роли гипотез и роли математики в развитии науки привела к тому, что Бэкон не заметил совершающуюся на его глазах научную революцию: он презрительно отзывался о Гильберте {20, II, с. 190}, Коперпика называл шарлатаном {22, с. 96}, отрицал правомерность их методов исследования {20, II, с. 30}, сомневался в пользе научных инструментов и не увидел заслуг Галилея.

Но, несмотря на это, нельзя не отметить выдающуюся роль Бэкона как идеолога нового знания: он не был ни физиком, ни математиком, — он прежде всего был философом и, как философ, он явился основателем английского материализма. Провозглашение Бэконом эксперимента в качестве основы индуктивного научного знания и его идея науки как орудия власти над природой имели определяющее значение для всего дальнейшего развития цивилизации.

Одно из последних достижений науки XVI в. также принадлежит Англии — мы имеем в виду изобретение логарифмов. Логарифмы произвели подлинную революцию в технике вычислений и явились ярким примером, демонстрирующим практическую пользу науки, но при этом их изобретение было результатом длительных теоретических усилий математиков, занимавшихся сопоставлением арифметической и геометрической прогрессий — исследованиями, восходящими к античным учениям о пропорциях и прогрессиях.

Изобретатель логарифмов Джон Непер (1550–1617) родился в Эдинбурге в аристократической семье шотландских баронов. Тринадцати лет он поступил в университет Сент-Эндрью, но его не окончил, так как вскоре уехал для продолжения образования во Францию, а затем в Италию. В Европе он познакомился с трудами наиболее крупных математиков своего времени. В 1571 г. он возвратился на родину и провел всю остальную жизнь в фамильном замке Мерчистон. Математика была главным, но не единственным интересом в его творческой деятельности. Он посвятил много времени занятиям агротехникой, изобретению различных механических инструментов и военных приборов, а кроме того, он занимался богословием и написал толкование Апокалипсиса (1594), характеризующееся резкой антикатолической направленностью (оно было впоследствии переведено на немецкий и голландский языки).

Работа Непера, содержащая его открытие, появилась в 1614 г. под названием «Описание удивительного свода логарифмов», а в 1619 г., уже после его смерти, было опубликовано «Построение удивительного свода логарифмов», объясняющее принцип составления логарифмических таблиц, содержащихся в первой книге. В действительности вторая книга была написана раньше первой и, более того, по-видимому, уже к 1594 г. Непер овладел принципом образования логарифмов.

Руководящей идеей Непера было традиционное сравнение геометрической и арифметической прогрессий, причем он выбрал убывающую геометрическую прогрессию и возрастающую арифметическую прогрессию таким образом, что любому произведению двух чисел первой последовательности соответствует сложение соответствующих чисел второй последовательности и, следовательно, умножение можно заменить сложением.

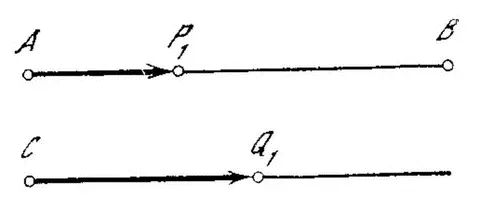

Неперу было незнакомо понятие основания логарифмов, и он исходил из кинематического представления, которое в дальнейшем станет столь характерным для английской науки от Ньютона до Уильяма Томсона. Он рассматривал движение точки P вдоль отрезка AB, при этом ее скорость в положении P 1считается пропорциональной величине отрезка P 1B. Наряду с этим Непер рассматривает равномерное движение точки Q вдоль луча CQ, такое, что ее скорость равна скорости движения первой точки в начальный момент, т. е. в точке А. Тогда скорости точек Р и Q для данного момента времени будут относиться как отрезки P 1B и АВ. Если обозначить (следуя Цейтену) P 1B через y, CQ 1через x, а АВ через r, то пропорциональность, принятая Непером, выразится как

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: