Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века

- Название:Научная революция XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века краткое содержание

Книга посвящена формированию основных представлений классической науки в XVII в., процессу, который получил название научной революции. Основное место отведено физико-математическим наукам, в развитии которых ярче всего отразились основные черты научной революции. Прослеживаются главные линии этого процесса, связанные в первую очередь с именами Кеплера, Галилея, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. Большое внимание уделено первоисточникам — многие отрывки из научных трудов и переписки создателей новой науки публикуются на русском языке впервые. Учтены результаты позднейших исследований по истории науки, которые позволяют по-новому взглянуть на многие события того времени.

Научная революция XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

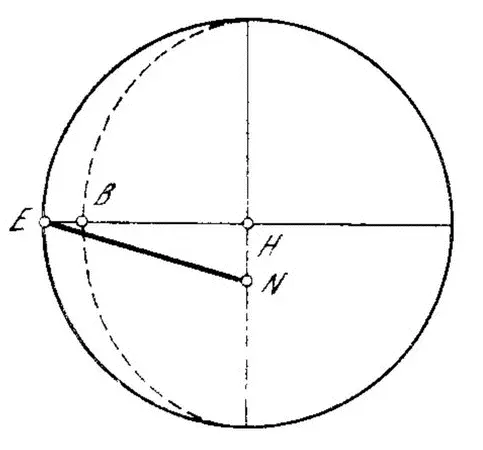

Неотвязная мысль об эллипсе натолкнула его на одно удивительное совпадение. Оказалось, что для β = 90° разность между расстоянием от Солнца, до Марса в модели эксцентрика и радиусом круга в точности равна боковому сжатию орбиты, т. е. разности между радиусом круга и малой полуосью эллипса, лежащего посредине между кругом и овалом. Такое совпадение вряд ли могло быть случайным, и недаром Кеплер «удивлялся, почему и каким образом появился серп такой толщины (0,00429)». Далее он говорит: «В то время как эта мысль не давала мне покоя и я снова и снова думал о том, что… мой кажущийся триумф над Марсом оказался мнимым, вдруг мое внимание привлек секанс угла 5°18′, который является мерой наибольшего оптического уравнения. [6] Оптическим уравнением Кеплер называет угол NEH. Этот угол равняется 5°18′, когда β = 90°. Легко видеть, что при R=1 sec NEH = NE/R = NE, и Кеплер заметил, что EN — R = R — BH.

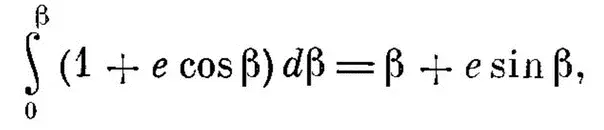

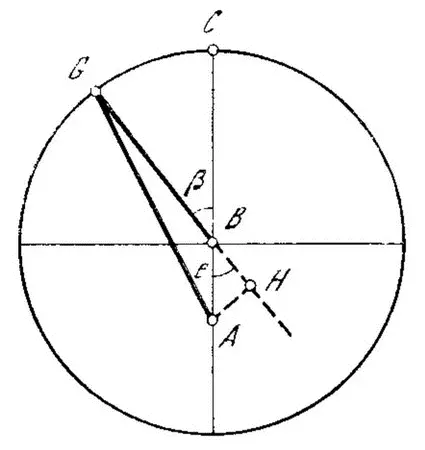

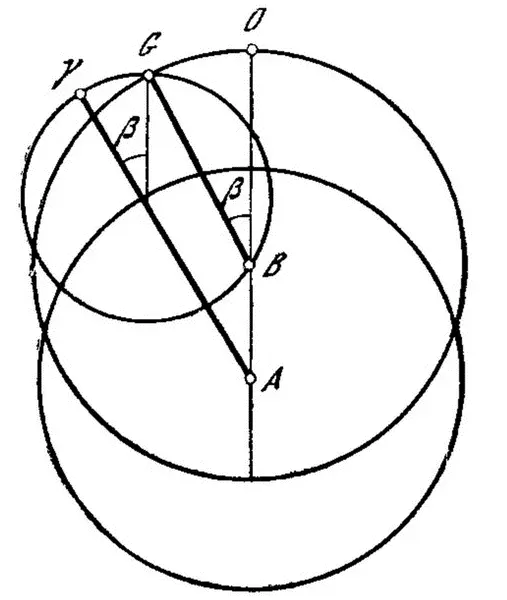

Можно было подумать, что, пробудившись ото сна, Кеплер наконец понял, что эллипс является истинной орбитой. Ничуть не бывало! Раз нет физической основы, эта гипотеза все еще кажется ему неприемлемой, и он продолжает строить овалы. Но все же из этого совпадения Кеплер сделал важный вывод: надо работать с секансами и, следовательно, с проекциями расстояния на соответствующий диаметр эксцентрика. Он называет эти проекции диаметральными расстояниями. Легко видеть, что диаметральное расстояние для эксцентрической аномалии β = ∠GBC есть HG и оно равно 1 + е cos β. Кеплер уже показал, что площадь есть точная мера суммы диаметральных расстояний. Действительно, для дуги GC сумма диаметральных расстояний есть

а именно этой величине равняется удвоенная площадь сектора GCA. Кеплер также доказал, что для модели деферента с эпициклом, эквивалентной эксцентрику, изменение диаметрального расстояния представляется либрацией (смещением) точки γ по диаметру эпицикла. Зависимость изменения диаметрального расстояния от эксцентрической аномалии описывается в этом случае формулой е∙(1—cosβ).

«Наконец, после шести лет невообразимых усилий, — восклицает Артур Кёстлер, автор одной из лучших биографий Кеплера, — он нашел секрет марсианской орбиты. Он смог найти формулу, согласно которой изменяется расстояние планеты от Солнца в зависимости от ее положения. В этой простой формуле выражен математический закон природы (имеется в виду выражение для диаметрального расстояния r = l + e∙cos β.— В. К.). Но он все еще не понимал, что именно эта формула и обозначает в точности, что орбитой является эллипс» {5, с. 146}.

Нет ничего удивительного в том, что в этой формуле Кеплер не увидел эллипса. Без знания аналитической геометрии это и нельзя было сделать. И в условиях своего времени Кеплер пошел по вполне оправданному пути: он решил выяснить физическую причину либрации.

Для этого ему пришлось существенно изменить свою модель Вселенной. Под влиянием работ Уильяма Гильберта Кеплер решил, что эксцентрическое движение планет определяется магнитными взаимодействиями, а не загадочными собственными силами планет. Он предположил, что внешняя оболочка каждой планеты вращается вокруг своей оси благодаря наличию замкнутых силовых линий, окружающих планету, при этом ее ось сохраняет свое направление в пространстве вследствие существования другой системы силовых линий, которые параллельны этой оси. Наконец, изменение расстояния от Солнца определяется действием магнитного ядра планеты, ось которого перпендикулярна линии апсид.

Позднее в «Кратком очерке коперниканской астрономии» Кеплер объяснил это действие тем, что Солнце, по его представлению, обладает единственной эффективной полярностью, как если бы одноименный магнитный заряд был равномерно распределен по его поверхности. Удаление и приближение планеты будет в таком случае зависеть от степени взаимодействия ее магнитного ядра с магнитным полюсом Солнца. Степень этого взаимодействия определяется по аналогии со световым или тепловым действием солнечных лучей, падающих на поверхность под углом. Точно так же как нагревание зависит от синуса угла наклона поверхности к направлению луча, синус истинной аномалии будет, по Кеплеру, мерой взаимодействия Солнца с магнитным ядром планеты. Поскольку в аристотелевской физике скорость пропорциональна силе, то смещение планеты вдоль радиуса-вектора, или либрация, в модернизованной записи будет пропорциональна sin ν dt, где ν —истинная аномалия.

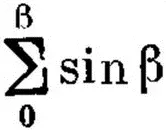

Кеплер подставил эксцентрическую аномалию вместо истинной, считая, что разница пренебрежимо мала, и оценил либрацию, подсчитав

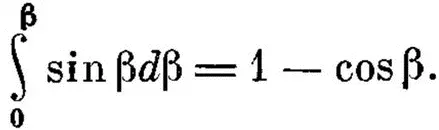

(для β брались целые значения угла в градусах). В нашей записи результат Кеплера гласит, что либрация должна быть пропорциональна интегралу

Получив таким образом, что магнитная гипотеза дает для либрации ту же величину, которую он ранее вычислил исходя из геометрических соображений, он утвердился в истинности своего предположения.

Не следует забывать, однако, что до сих пор Кеплер все еще находился в плену своей гипотезы об овальной орбите. Такая орбита получалась у него и после того, как он пришел к понятию диаметрального расстояния: он откладывал отрезки, равные величине диаметрального расстояния, на радиусе эксцентрика для каждого угла ν, соответствующего рассматриваемому углу β. Такая процедура казалась ему естественной: ведь когда он пришел к понятию диаметрального расстояния, планета находилась на радиусе, и он это соотношение экстраполировал на все точки орбиты. Получившаяся фигура по форме напоминала яйцо. Кеплер назвал ее via buccosa (bucca — по-латыни надутая щека, следовательно, кривая напоминала по форме овал лица с надутыми щеками). Но, к несчастью, получившаяся овальная орбита давала значения истинной аномалии, которые не соответствовали наблюдениям. Получавшееся расхождение равнялось 5 минутам, и Кеплер был вынужден отказаться и от via buccosa.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: