Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века

- Название:Научная революция XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века краткое содержание

Книга посвящена формированию основных представлений классической науки в XVII в., процессу, который получил название научной революции. Основное место отведено физико-математическим наукам, в развитии которых ярче всего отразились основные черты научной революции. Прослеживаются главные линии этого процесса, связанные в первую очередь с именами Кеплера, Галилея, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. Большое внимание уделено первоисточникам — многие отрывки из научных трудов и переписки создателей новой науки публикуются на русском языке впервые. Учтены результаты позднейших исследований по истории науки, которые позволяют по-новому взглянуть на многие события того времени.

Научная революция XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

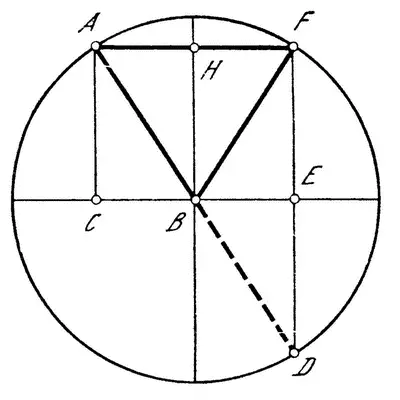

Для вывода своего закона Декарт моделирует свет с помощью теннисного мяча, падающего на плоскую поверхность. Сначала он выводит закон отражения и для этого представляет, что мяч падает на поверхность СЕ, которая мыслится идеально твердой и неподвижной. Предположим, говорит Декарт, что теннисный мяч, посланный ракеткой в точке А, двигается равномерно по линии АВ и попадает на поверхность СЕ в точке В. Разложим его стремление на две составляющие — АС, которая перпендикулярна поверхности, и АН, ей параллельную. Так как мяч, ударившись о поверхность СЕ, не сообщит ей никакого движения, скорость его после отскока не изменится по величине, и он по прошествии времени, равному тому, которое ему потребовалось для прохождения отрезка АВ, окажется где-то на окружности, описанной радиусом АВ вокруг точки В. После отскока составляющая стремления АН, параллельная поверхности СЕ, останется без изменений (AH = HF), а вертикальная составляющая АС изменит свой знак на противоположный. Итак, горизонтальная составляющая определит прямую FE, находящуюся от вертикали НВ на расстоянии HF. Ясно, что по прошествии нужного времени мяч должен будет находиться на пересечении этой прямой с окружностью, т. е. в точке F. Отсюда с необходимостью следует, что угол падения АВН равен углу отражение HBF.

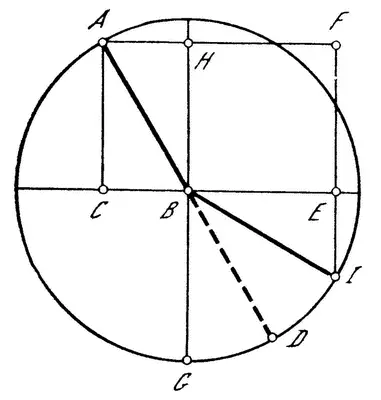

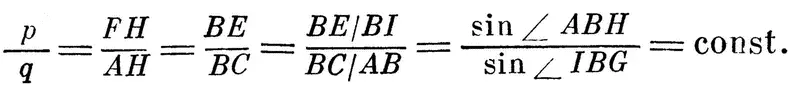

Закон отражения был известен давно, и для Декарта его доказательство лишь прелюдия к объяснению явления преломления, действительно нового и неизвестного. Но для этого он коренным образом изменяет свою модель (для него — как позднее для Максвелла — модель не столько картина реальности, сколько способ понимания, поэтому он и может изменяться). Теперь поверхность СЕ уже не представляется абсолютно твердой и неподвижной, мяч не только может проходить через нее, но при этом он необходимо теряет часть своего движения, т. е. скорости. Если отношение скоростей до и после прохождения поверхности СЕ раздела двух сред равно р : q, то время, потребное для мяча, чтобы достичь окружности, описанной из В радиусом АВ (т. е. чтобы пройти путь, равный АВ), будет относиться к первоначальному так же, как р : q (поскольку движение предполагается в обоих случаях равномерным). Затем Декарт снова находит величину горизонтальной компоненты конатуса; очевидно, что после прохождения границы раздела эта компонента будет иметь большую величину, чем до столкновения с границей, потому что мячу придется пройти больший путь по горизонтали, прежде чем достичь круга, описанного радиусом АВ. И снова размеры горизонтальной компоненты после и до столкновения будут находиться в отношении р : q, т. е. FH:АН = р: q, тогда мяч достигнет круга в точке I.

В этом пункте Декарт снова видоизменяет свою модель. Дело в том, что согласно его теории света скорость света увеличивается с ростом плотности среды, в которой распространяется свет. Буквально Декарт утверждает, что свет проходит сквозь более плотные среды с большей легкостью, а это нельзя интерпретировать иначе, как лишь увеличением его скорости. (Это утверждение очевидно противоречит его постулату о мгновенном распространении света. По-видимому, Гюйгенс именно поэтому отказывался понимать теорию света Декарта.) Кроме того, прямые эксперименты показывали, что луч света в более плотной среде отклоняется по направлению к вертикали, а не к горизонтали. Поэтому Декарту необходимо, чтобы теннисный мяч в его модели не уменьшал свою скорость, попадая в более плотную среду, а, наоборот, ее увеличивал. Чтобы удовлетворить этому условию, он представляет, будто бы мяч при прохождении границы раздела приобретает добавочную скорость, как если бы его снова ударили ракеткой. Закон преломления получается вне зависимости от того, больше или меньше единицы отношение р : q, и, следовательно, для самого вывода закона последнее, видоизменение модели не нужно. В самом деле

Вывод закона преломления Декартом дает замечательный пример довольно часто встречающегося в истории науки случая, когда правильные выводы следуют из целиком неправильных предпосылок; это еще раз подтверждает справедливость слов Джойса, что ошибки гения являются вратами в открытие.

Зная закон преломления, Декарту не составляло большого труда дать объяснение происхождения радуги. Рассматривая преломление лучей света в сферическом сосуде, заполненном водой, он рассчитал радиусы главной и побочной радуг.

4

«Совершенно новая наука», о которой Декарт писал Бекману еще в 1619 г., появилась как иллюстрация и приложение общих положений, развитых в «Рассуждении о методе». Это была на самом деле новая наука в том смысле, что была совершенно оригинальна. Знаменитый математик Шаль, с восхищением отзываясь о декартовской «Геометрии» ровно два столетия после ее опубликования, писал, что представления, развитые в этой книге, являются «детьми, появившимися на свет без матери» (proles sine madre creata), настолько они непохожи на прежнюю математику.

Без всякого сомнения, «Геометрия» Декарта знаменует собой начало новой эпохи в истории математики, но было бы неверным утверждать — и это подчеркивает Г. Цейтен [10, с. 198], — что почва для ее появления была неподготовленной. Не говоря об аналитической геометрии Ферма, символике Стевина и Виета, алгебре коссистов, представленной в трудах Петера Рота и Кристофа Клавия, исторические основы геометрии Декарта следует искать в трудах античных авторов. Декарт сам писал об этом в «Правилах для руководства ума»: «...некоторые следы этой истинной математики можно заметить еще у Паппа и Диофанта, которые, хотя и не относятся к ранним векам, все же жили задолго до нашего времени».

И далее: «Наконец, несколько гениальных людей нашего времени пытаются воскресить это искусство, ибо не чем иным, как искусством, представляется им наука, обозначаемая иностранным названием „алгебра", если ее освободить лишь от множества загромождающих ее знаков и непонятных фигур настолько, чтобы у нее не было недостатка в той высшей ясности и простоте, которую мы предполагаем необходимой для истинной математики» [2, с. 92-93].

Однако задача, которую поставил перед собой Декарт, далеко не ограничивалась введением новой, более удобной символики, хотя и это было делом первостепенной важности. Задача была значительно более глубокой и принципиальной: как соотнести алгебраические понятия и геометрические построения, чтобы затем исключить из алгебры необходимость в таких построениях. Например, любое квадратное уравнение или выражение вида (a + b) 2= а 2+ 2ab + b 2изображалось с помощью квадратов, связанных, как показано на рисунке. Эта традиция вела свое начало от Евклида, но даже и Виет постоянно иллюстрировал свои алгебраические выводы геометрическими построениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: