Вольфганг Киссель - Беглые взгляды

- Название:Беглые взгляды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-800-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольфганг Киссель - Беглые взгляды краткое содержание

В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.

Беглые взгляды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бахтин предельно кратко обобщает свою позицию в следующем высказывании «Форма есть граница, обработанная эстетически» [860].

Бахтинское определение художественной формы наилучшим образом применимо к фотографическому и литературному портрету Парижа, созданному Ильей Эренбургом. Эренбург также исходит из позиции вненаходимости относительно художественной формы изображаемого города. Уже в резкой поляризации наблюдающего субъекта и наблюдаемого объекта находит выражение бахтинская модель перспективы: Илья Эренбург фотографирует боковой камерой, желая, как наблюдатель, устранить угрозу своей субъективности. В предисловии к книге Эренбург подчеркивает собственное участие в художественной деформации наблюдаемого мира:

В своих путешествиях я не расстаюсь с Лейкой. Фотографии заменяют мне блокнот, помогают вспоминать события, детали встреч, разговоров. Иногда эти же фотографии являются иллюстрациями в моих книгах. Так, недавно на немецком языке вышла книга Об Испании,иллюстрированная исключительно моими фото.

Я давно живу в Париже. Мне захотелось заснять Париж таким, как я его чувствую. Это, конечно, не значит, что я дал исчерпывающий портрет Парижа; это мой Париж, деформированный мною как художником [861].

В фотографиях и комментариях Эренбурга хорошо заметно встречное движение — опредмечивание людей и гуманизация предметов. Человек и предмет находятся в тесной семантической связи; в композиции Эренбурга они в качестве объектов предназначены для определенной экспрессивной функции. При этом решающую роль играет бахтинское определение «эстетически обработанной границы». Таким образом, Париж предстает как конгломерат человека и объекта.

Эренбург снова и снова задается вопросом о традиционных «границах тела» в своих текстах и фотографиях и с неустанным критическим пылом направляет их преимущественно против буржуазного общества.

Бахтинский концепт эстетически проведенных границ тела позволяет обозначить три разных вида парижских фотографий Эренбурга. По принципу возрастающей сложности их можно соотнести с комбинирующим, концентрирующим и констеллирующим взглядами.

Основной операцией фотографического взгляда Эренбурга является комбинирование линий тела и предмета. Ее почти идеально представляет снимок инвалида войны, спящего на скамейке [862] (см. фото 1).

Фото 1.

Скамейка и спина мужчины образуют треугольник, который находится в центре изображения. Тело и предмет почти незаметно переходят друг в друга. Единство органического и неорганического материала подчеркивается тем, что у инвалида деревянная нога, которая может показаться частью скамейки.

Серые тона фотографии подчеркивают нераздельность человека и предмета. При усилении контрастности обнаруживаются новые границы между человеком и предметом: торс человека образует со скамейкой компактное черное единство, в то время как голова и мостовая исчезают в белом цвете.

Фотографический опыт стирания границ между человеческим телом и предметом отражается и в метафорах сопровождающего текста:

На скамейках валяется человеческий сор — его не подобрали мусорщики: герой войны с обрубками вместо ног, сумасшедшие девушки, затравленные родней, чахоточные поэты и астматические бродяги [863].

Эренбург говорит о «человеческом мусоре» и тем самым со всей определенностью указывает на опредмечивание людей. В своем художественном изображении он исходит из хорошо узнаваемой идеологической позиции: с его точки зрения, судьба инвалида войны свидетельствует о бесчеловечном равнодушии западного капиталистического общества.

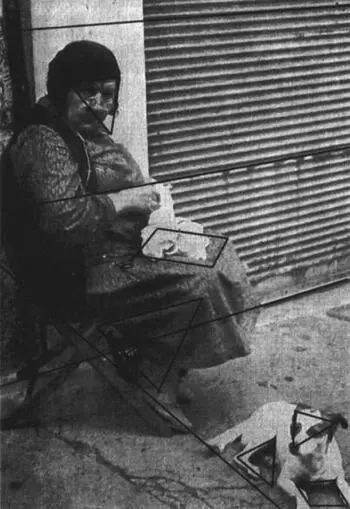

Другой пример, отражающий оценку человеческих качеств через фотографическую комбинацию, предлагает изображение консьержки [864] (см. фото 2). В данном случае соединение человека с предметом происходит через третий элемент, а именно через собаку. Фотография демонстрирует структуру визуально реализуемого сравнения: женщина как comparandum сидит перед домом, который вводится в сравнение как comparatum. Собака — олицетворение бдительности — выполняет при этом функцию tertium comparationis. Женщина и собака сидят перед дверью доходного дома. Они всеми частями тела явно тяготеют к охраняемому зданию: локти и бедра консьержки, задняя нога собаки и линии опущенных жалюзи имеют общую исходную точку, находящуюся за правым краем изображения. Таким образом, консьержка и ее собака соединены прямой линией, которая, продолжая линию спины и соответственно стула, достигает лапы животного.

Фото 2.

«Геометрия» головы консьержки определенно соответствует образу собаки. Г олова, благодаря оправе очков, явно приобретает форму треугольника — и та же фигура повторена в форме черепа собаки. То же касается и расположения ног: согнутые в коленях ноги женщины соответствуют задним ногам собаки. Наконец, ромб, образуемый коленями консьержки, повторяется в положении собачьих передних ног.

Тесная связь между домом, женщиной и собакой подкрепляется эмблематической связью изображения и подписи. «На боевом посту» — гласит название, которым в качестве метафорического пояснения Эренбург снабдил свой снимок, подчеркивая, что женщина охраняет дом подобно сторожевой собаке.

Сопроводительный текст демонстрирует ту же связь в несколько ином ключе:

В летние вечера консьержки показываются на свет. Они сидят возле дверей на крохотных стульчиках, сидят неподвижно и важно, как памятники. Не следует думать, что они лишены чувств. Они, например, нежно любят жирных, оскопленных котов. Если они ненавидят людей, то, вероятно, в этом повинны люди… [865]

Консьержка изображается как безжизненный памятник, уже самой своей незыблемостью требующий почтения. С помощью такой семантической операции она выделена из человеческого общества и своей статичностью уподоблена доходному дому. Ироническое отношение Эренбург позволяет себе только в отношении домашних животных консьержки: любовь такой женщины, как правило, полностью принадлежит кастрированным котам. Этим Эренбург вносит дальнейший аспект в ее опредмечивание: по правде говоря, у женщины тоже нет признаков пола — она полностью поглощается функцией охраны дома, так что почти становится его частью.

Комбинация «дом — женщина — собака» образует семантический комплекс, который как целое противостоит «людям», что достигается посредством определений «отталкивающий», «статичный», «бесполый».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: