Алексей Чачко - Искусственный разум

- Название:Искусственный разум

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Чачко - Искусственный разум краткое содержание

В книге рассказывается об одном из самых дерзких замыслов человечества - создании искусственного интеллекта. Вмешательство интеллектуальных машин в дела людей резко ускорит научно-технический прогресс. К 2000 году эти машины почти полностью заменят людей на конвейерах массовых производств; они будут сборщиками автомобилей и телевизоров, тракторов и холодильников, самолетов и часов и многого другого. XXV съезд КПСС назвал это направление научно-технического прогресса среди немногих, 'играющих особую роль в десятой пятилетке и определяющих перспективы долгосрочного развития экономики'.

Искусственный разум - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если дело обстоит так, то человек легко может назвать все (или многие) смыслы слова. А. Брудный провел серию любопытных экспериментов по называнию значений. Своим испытуемым - обыкновенным людям - он давал не какие-нибудь экзотические, а самые обыкновенные слова, в частности, слово "дверь", которое Митрофан в свое время определил в прилагательное.

- Скажите, пожалуйста, что значит слово "дверь"? - спрашивал А. Брудный у мужчин и женщин.

И слышал в ответ: "Ну, дверь... Это когда входить в квартиру... Она открывается... Еще запереть ее можно, чтобы не обокрали".

Другой испытуемый сообщил: "Дверь... На нее табличку можно повесить, дерматином обить... Ручку красивую сделать..."

Третий человек, видимо, с исследовательской жилкой, шел вглубь: "Дверь, она деревянная. Хотя не всегда - бывают и стеклянные двери, в гостиницах, например. Она поворачивается, дверь. Хотя есть и раздвижные - в купе поезда".

А. Брудный провел сотни опытов и установил, что людям очень трудно обсуждать смыслы слов по отдельности. Слова в человеческой памяти не живут в одиночку, они всегда включены в ситуацию, неотрывны от ситуаций.

Слова живут лишь в ситуациях, а для описания ситуации потребна хотя бы одна фраза, одно предложение. Центр тяжести в нашем разговоре от смысла отдельных слов перемещается к смыслу предложений естественного языка.

Слова, соединяясь в предложения, не просто становятся рядом; предложения не механическая смесь, а сплав слов: они теряют многозначность, свойственную каждому слову порознь, зато приобретают новые качества. Чтобы понимать язык, вычислительная машина должна овладеть анализом предложений.

Человек обращается к компьютеру с просьбой: "У меня сегодня болит голова. Придумай, пожалуйста, нам задачу полегче".

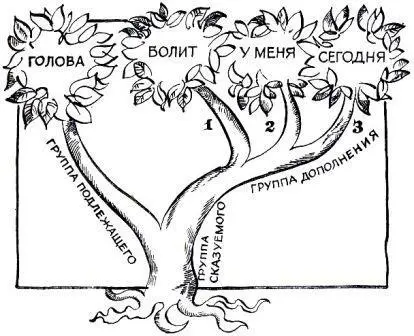

"У меня сегодня болит голова". Читая это предложение, мы, люди, мысленно делим его на части. Сначала только на две: группу подлежащего (она состоит из одного слова - голова) и группу сказуемого (в нее входит все остальные слова фразы).

Группа сказуемого, в свою очередь, делится надвое: на сказуемое (болит) и группу дополнения. Последняя вновь дробится - появляется дополнение (у меня) и обстоятельство (сегодня).

Если нарисовать устройство фразы на бумаге, получится дерево с двумя стволами. Первый ствол соответствует группе подлежащего и несет единственную ветку с одиноким плодом - словом "голова". Зато второй ствол отягчен группой сказуемого - четырьмя ветвями и тремя плодами - "болит", "у меня", "сегодня".

Дерево с двумя стволами

Дерево с двумя стволами

Рассматривая дерево устройства фразы, или синтаксическое дерево, мы многое понимаем в содержании предложения. Своими ветвями дерево указывает, о каком предмете идет речь (в нашей фразе - о голове), что случилось с этим предметом (болит), кому принадлежит предмет (мне) и когда это случилось (сегодня).

Конечно, смысла слов, входящих в предложение, синтаксическое дерево не объясняет. Например, пока неизвестно, что, собственно, значит слово "голова". Синтаксическое дерево определяет лишь роли слов в предложении.

"Легкомысленный стул пожирал анекдоты" - правильно устроенное русское предложение. Его синтаксическое дерево объясняет нам, что предмет (стул), обладающий некоторым свойством (легкомысленный), производит определенное действие (пожирает) с другими предметами (анекдотами).

Это предложение вызывает у нас легкое изумление, но не из-за непонимания ролей входящих в него слов. Роли слов абсолютно понятны, тут нет проблем. Проблема в другом.

Каждый из нас знает смыслы слов, образующих удивительную фразу. Нам ведомо и что значит "легкомысленный", и каков из себя "стул". Мы наблюдали в жизни действие, описанное словом "пожирал", и представляем себе веселую сущность по имени "анекдот". Изумление вызывает столкновение несопоставимых смыслов, раздача ролей актерам, категорически не пригодным для пьесы.

Как это стул оказался легкомысленным? Разве можно пожирать анекдоты, будто макароны? Какое вообще отношение имеет стул к анекдотам? Подобные вопросы молниями вспыхивают у нас в головах. Они ломают, уничтожают, испепеляют несчастную фразу. Глупость какая-то, заключаем мы.

Молнии, которые сокрушают голодный стул, одновременно освещают нам степень участия синтаксического дерева в понимании содержания фразы. Не раздай синтаксическое дерево роли, не возникла бы единая структура, не произошло бы катастрофическое столкновение слов. Они валялись бы кучкой и не вызывали бы никаких вопросов и никаких эмоций.

Пример со стулом - любителем анекдотов - освещает и другую сторону дела: одного синтаксического дерева для понимания русских предложений мало. Это дерево касается предложения лишь снаружи, описывает его поверхностную структуру.

Фразу "Легкомысленный стул пожирал анекдоты" придумал советский исследователь Ю. Шрейдер, о работах которого мы уже говорили. У этой фразы есть английская аналогия: "Colorless green ideas sleep furiosly" (Бесцветные зеленые идеи яростно спят). Ее сконструировал знакомый нам Н. Хомский.

Н. Хомский обнаружил два уровня существования предложения: поверхностный и глубинный.

Глубинная структура часто совсем не похожа на поверхностную; здесь главное не порядок слов, не согласование по падежам, родам или числам, а смысл предложения. В глубинной структуре нет частей речи. В ней скрыта ситуация, а слова играют несинтаксические роли.

Уровни существования предложений: поверхностный и глубинный

Уровни существования предложений: поверхностный и глубинный

В глубинной пьесе участвуют Агент и Инструмент, Источник и Получатель, Место и Объект, Адресат и Время. Восемь действующих лиц пьесы попадают в неисчерпаемое число ситуаций, имя которым предложения.

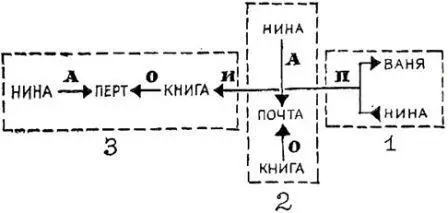

Не станем говорить слишком отвлеченно, возьмем лучше простую фразу: "Нина послала по почте книгу Ване". Глубинная структура нашей фразы изображена на странице 165.

Жирными заглавными буквами обозначены здесь смысловые роли: А - агент, О - объект, И - инструмент, П - получатель; сокращение ПЕРТ выражает физическое действие, перемещение или передачу.

Часть 1 глубинной структуры означает: Нина была источником чего-то, а получателем является Ваня (обратите внимание на форму стрелок!).

Часть 2 глубинной структуры объясняет: этим "чем-то" служит объект-книга, и она попала на почту посредством агента Нины.

Наконец, часть 3 утверждает: агент Нина отправила объект-книгу, а инструментом для отправки, ее орудием была почта.

Глубинная структура предложения, право же, удивляет. "Нина", которая в поверхностной структуре появлялась только раз, здесь фигурирует трижды, ей поручены три глубинные роли: она отправитель, она Первый агент (который пришел на почту), и она Второй агент ("который нес книгу; согласитесь, при других обстоятельствах агентами могли бы быть разные люди).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: