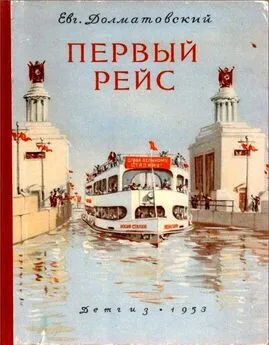

Евгений Долматовский - Первый рейс

- Название:Первый рейс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1953

- Город:Москва. Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Долматовский - Первый рейс краткое содержание

От Северного речного вокзала столицы в Химках на торжественное открытие Волго-Донского судоходного канала плывет флагманский корабль пароходства Москва - Волга-канал теплоход «Иосиф Сталин». Его маршрут - от стен Москвы до старинного казачьего поселка Калач на Доку. Теплоход «Иосиф Сталин» откроет регулярное пассажирское движение по Волго-Донскому каналу.

Первый рейс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Юные географы столицы увлекли своей игрой сызранских товарищей, и те тоже уже начали путешествие по великим стройкам. Впрочем, они сойдут с теплохода в своем городе, и самый интересный участок пути - Волго-Дон - им воочию повидать не удастся.

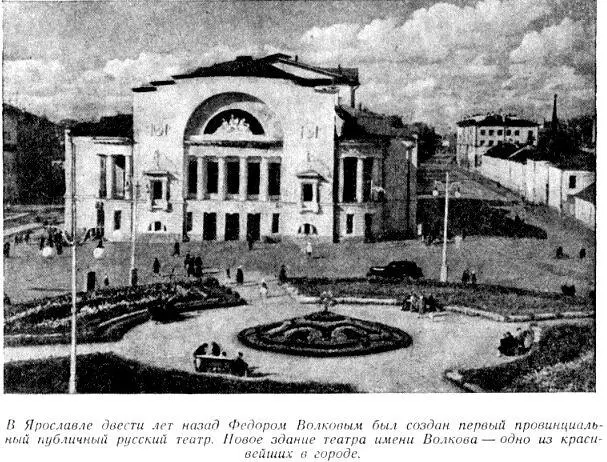

В Ярославский порт мы прибыли ночью. Даже в ночное время ощущалась напряженная жизнь сегодняшнего Ярославля. К пристани непрестанно подходят грузовики, на радиаторах которых стоят маленькие металлические медведи (в давние времена у города Ярославля был герб с изображением медведя).

При свете электрических огней идет погрузка автомобильных покрышек на баржи. Я никогда не видел столько автомобильных покрышек сразу. Подъемные краны берут их вязанками, как баранки. Тут и гигантские покрышки для 25-тонных грузовиков, и огромные - для пятитонок и трехтонок, и просто большие - для «зисов», «зимов» и «побед», и маленькие, повидимому для «москвичей». Водным путем автомобильные шины поедут во все концы страны - теперь уже с волжских берегов можно действительно попасть во все концы Союза! - а потом начнут самостоятельную жизнь, пробегая тысячи километров на дорогах Родины.

Наше плавание - это путешествие по сегодняшнему и завтрашнему дню, но для почитателя старины оно также представляет большой интерес.

Ярославлю немногим больше девятисот лет. Пройдя по набережной, где посажены молодые деревья, мы увидели старинный Кремль, таинственно мерцавший в темноте своими белыми стенами.

От Ярославля плывем к восьмисотлетней Костроме. Густые, дремучие леса подходят в этих местах к самой воде. Сюда, в таинственные чащи, завел в 1613 году чужеземцев русский патриот Иван Осипович Сусанин. Вот, отражая предрассветные розоватые облака, спокойно течет, впадая в Волгу, река Кострома. Над ее берегом возвышается монастырь. Здесь похоронен Иван Сусанин.

Любуясь волшебной панорамой русской природы, развертывающейся перед нашими глазами по обоим берегам Волги, мы невольно ощущали, что еще с детства знакомы с этими местами. И это ощущение было не только у тех, кто много раз бывал на Волге и мерил ее ширину «саженками», но и у тех, кому не приходилось бывать здесь раньше.

В памяти возникали чудесные песенные стихи, благодаря которым мы смотрим на эти места, как на знакомые, близкие сердцу. Ведь это Волга, воспетая Некрасовым!

И верно, неподалеку от этих берегов стоит село, носящее теперь имя великого русского поэта. Здесь он родился, здесь выходил на берег Волги, здесь слагал свои песни о великой русской реке.

Некрасов нарисовал картины волжской природы так точно и с такой огромной силой, что, читая его стихи, уже как бы роднишься с Волгой.

Некрасов воспел ум и силу народа и рассказал миру о его страданиях под игом помещиков и царя. Некрасовские песни оказали огромное влияние и на Максима Горького и на творчество великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Но Некрасов не только горевал о судьбе народа, он предсказал новую, прекрасную судьбу России и ее великой реки:

Иных времен, иных картин

Провижу я начало

В случайной жизни берегов

Моей реки любимой:

Освобожденный от оков,

Народ неутомимый Созреет, густо заселит Прибрежные пустыни;

Наука воды углубит:

По гладкой их равнине

Суда-гиганты побегут Несчетною толпою,

И будет вечен бодрый труд

Над вечною рекою…

Сбылось пророчество великого русского поэта. Каждый час путешествия раскрывает перед нами картины новой жизни Волги.

Густо заселены бывшие когда-то пустынными берега. Мы видим волнами ходящие под ветром колхозные нивы, бесконечные поля льна, получившего теперь название «северного шелка», видим села: среди крепких изб возвышаются здания клубов и кинотеатров, читален и - на окраинах - сараи колхозных ферм.

Вот сейчас сойти бы на берег, пойти вон в то село, раскинувшееся на пригорке, или в эту деревню, что прижалась к опушке леса, - и обязательно встретишь там вдохновенных людей. И так же спокойно, как вахтенный матрос сказал нам позавчера о Рыбинском шлюзе: «Это самый большой шлюз в мире», - люди расскажут о самом дорогом, самом главном:

- У нас в колхозе собран лучший в мире лен!

- У нас на ферме выведена знаменитая костромская порода коров!

А сколько заводов и фабрик стоит на берегах, сколько санаториев, домов отдыха и пионерских лагерей увидели мы с палубы теплохода!

В Кинешме мы воспользовались двухчасовой стоянкой, чтобы осмотреть городской музей. Здание музея невелико, и поэтому продукция кинешемских заводов и колхозов выставлена в одном зале с картинами старинных мастеров. Это сочетание ничуть не мешает любоваться произведениями живописи и радоваться тому, что маленький, как в старину говорили - «провинциальный», город живет теперь полнокровной, многосторонней жизнью.

В Кинешме изготовляются машины, ткани, химические продукты. На стендах музея - образцы городских изделий, а рядом - портреты лучших рабочих, инженеров и колхозников - Героев Социалистического Труда.

В Кинешме учился Дмитрий Фурманов - в музее хранятся пожелтевшие юношеские фотографии комиссара чапаевской дивизии, автора «Чапаева».

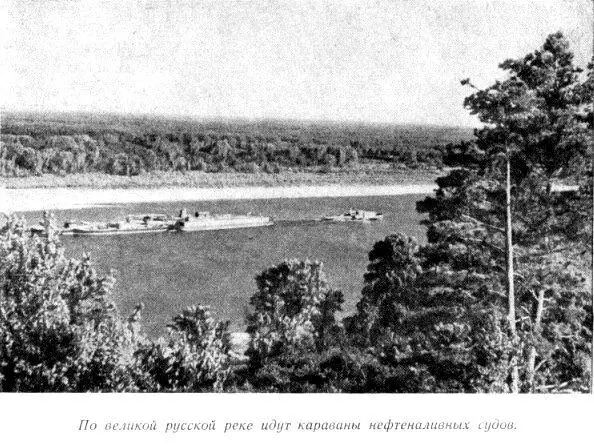

Мы прошли по чистым, обсаженным деревьями улицам города и в городском сквере увидели на высоком постаменте бронзовый бюст маршала Василевского, дважды Героя Советского Союза. Один из славных полководцев Советской Армии и организаторов наших вооруженных сил, прошедший в Советской Армии путь от командира роты до маршала, Александр Михайлович Василевский родился здесь, в небольшом селе Новопокровском, под Кинешмой. По великой русской реке идут караваны нефтеналивных судов.

Наш теплоход не останавливается в Чкаловске. Капитан рассказывает, что здесь, на родине великого летчика нашего времени, стоит чкаловский краснокрылый самолет «АНТ-25».

Люди моего поколения помнят по юности беспосадочные рекордные перелеты Валерия Павловича Чкалова: в 1936 году из Москвы на Дальний Восток - до острова Удд (9374 километра) и в 1937 году из Москвы в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс (12 тысяч километров).

Вот на высоком берегу стоит этот город, некогда село. Как разглядеть ангар, где находится знаменитый самолет?…

В этом плавании мы переживали то, что всегда переживает путешествующий по Советской стране: каждый город, каждый пункт, находящийся на нашем пути, сулит столько интересного, раскрывает так много нового, что хочется задержаться в нем подольше. Но неумолимый гудок парохода зовет нас вперед, и нам лишь остается дать себе обещание когда-нибудь снова возвратиться в эти места, побыть в них подольше, осмотреть и изучить их подробнее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/1102195/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya.webp)