Михаил Безродный - Россия и Запад

- Название:Россия и Запад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-917-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Безродный - Россия и Запад краткое содержание

Сборник, посвященный 70-летию одного из виднейших отечественных литературоведов Константина Марковича Азадовского, включает работы сорока авторов из разных стран. Исследователь известен прежде всего трудами о взаимоотношениях русской культуры с другими культурами (в первую очередь германской), и многие статьи в этом сборнике также посвящены сходной проблематике. Вместе с тем сюда вошли и архивные публикации, и теоретические работы, и статьи об общественной деятельности ученого. Завершается книга библиографией трудов К. М. Азадовского.

Россия и Запад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В финале пастернаковского переложения читаем (курсив мой. — М.Б. ):

Но надо глубже вжиться в полутьму

И глаз приноровить к ночным громадам,

И я увижу, что земле мала

Околица, она переросла

Себя и стала больше небосвода.

Дойдя до слова околица, читатель едва ли понимает его иначе, чем «горизонт». Через строчку метафорическое тождество края земли и края села оказывается тождеством оптическим:

А крайняя звезда в конце села —

Как свет в последнем домике прихода [92].

Выбор слова околица, думается, не случаен. Оно не только порождает важный для Пастернака и отсутствующий у Рильке образ. Благодаря созвучию со словом око, слово околица оказывается связанным с ключевой для всего текста в целом темой зрительного восприятия мира (des Schauens) [93].

На лексике зрения и света строится весь предшествующий текст стихотворения «За книгой». В нем различаются три рода зрения, каждый из которых последовательно расширяет кругозор Читающего («я») — область видения и понимания мира.

Поначалу зрение Читающего направлено внутрь:

Весь с головою в чтение уйдя, <���…>

Я вглядывался в строки.

Замкнутость этого внутреннего мира нарушается событием, вторгающимся снаружи, — вечерней зарей, отсвет («взгляд») которой падает на книгу:

Как вдруг я вижу , краскою карминной

В них набрано: закат, закат, закат.

Я знаю, солнце, покидая сад,

Должно еще раз было оглянуться

Из-за охваченных зарей оград.

Взгляд Читающего обращается наружу, в мир [94], где возможны две стадии видения: пассивное зрение-глядение и активное зрение-вглядывание. Первое дает возможность выйти за пределы внутреннего мира:

И если я от книги подыму

Глаза и за окно уставлюсь взглядом,

Как будет близко все, как станет рядом.

Сродни и впору сердцу моему!

Особого настроя зрения, зрения-вживания требует от Читающего наступившая ночь:

Но надо глубже вжиться в полутьму

И глаз приноровить к ночным громадам…

О движении постепенного сближения с миром говорится как о последовательно преодолевающем границы движении взгляда. Этапы расширения горизонта у Пастернака связаны как система концентрических кругов (чего тоже нет у Рильке): окно (2, 21) — ограды (14) — околица. При этом не только мир приближается к Читающему, становясь ему «впору», но и Читающий взглядом (глазом, оком) обнимает весь мир. Горизонт его расширяется и наконец вовсе оказывается «снятым».

Все это подготавливает восприятие слова околица как «границы видимого оку пространства» [95], которое увидено в этом тексте с точки зрения Читающего. На фоне предшествующего текста внутренняя форма слова околица в читательском восприятии обогащается новой возможностью: в нем «высвечивается» слово око. Вне этого текста ни то ни другое не верно (этимологически околица восходит к околь — «округ, округа» [96]). Но внутренняя рифма око — околица позволяет выделить и «договорить» начатую у Рильке мысль.

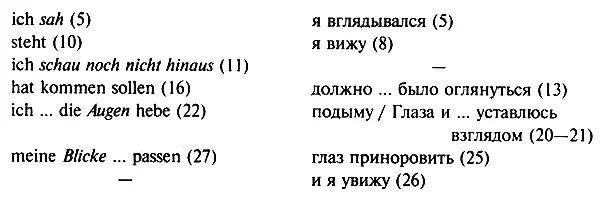

В немецком тексте «зрительный» ряд играет важную роль, но у Пастернака он заметно усилен. Распределение компонентов этого ряда по обоим текстам таково (отсутствие эквивалента обозначается прочерком, в скобках указываются номера строк, отсылающие к текстам в начале статьи):

ich sah (5)

steht (10)

ich schau noch nichl hinaus (11) —

hat kommen sollen (16)

ich … die Augen hebe (22)

meine Blicke … passen (27)

—

________________________________

я вглядывался (5)

я вижу (8)

—

должно … было оглянуться (13)

подыму / Глаза и … уставлюсь

взглядом (20–21)

глаз приноровить (25)

и я увижу (26)

По сравнению с текстом Рильке «зрительный» ряд в переводе расширен почти вдвое (вместо четырех позиций — семь). Этого оказывается достаточно, чтобы создать мощное поле «зрительной» идеи, способное вовлекать в себя слова с несобственно «зрительной» семантикой. Так, я знаю (12) в ряду вглядывался — вижу — я знаю — я увижу начинает восприниматься как синоним (я) вижу. В немецком соответствующие глаголы sehen и wissen (weiß ich, 14) могут вступать в сходные ассоциативные отношения, однако в тексте Рильке эта ассоциация явно слабее, чем у Пастернака. Еще слабее она в случае глагола sich verweben (daß ich mich verwebe, 26). В немецкой идиоматике и поэзии weben («ткать») регулярно рифмуется с leben («жить») [97], сохраняя в языке древний образ жизни как ткани. Тривиальная с точки зрения немецкого языка рифма lebe (24) — verwebe (26) у Рильке связана прежде всего с чрезвычайно значимым для него в период создания «Книги образов» понятием жизни и темой включенности в нее [98]. Пастернаку удается передать рифмующуюся немецкую пару одним словом — вжиться (24), используя при этом имеющуюся в русском языке (и отсутствующую в немецком) возможность образовать от жить приставочный глагол со значением ‘sich verweben’. Но именно вследствие этой компрессии вжиться, оставшись без коррелята, оказывается вовлеченным в поле «зрения» и приобретает контекстное значение ‘всмотреться’.

Замыкается «зрительный» ряд словом околица, на которое благодаря enjambement приходится особое ударение и для которого в немецком оригинале эквивалента не находится [99]. На первый взгляд появление в финале стихотворения слов с ярким couleur locale [100](кроме околица, также село и приход ), как и б о льшая подробность картины, удаляет переложение от оригинала (на что обратил внимание К. М. Азадовский [101]). Однако этим отступлениям противостоит сохранение существенных смыслов текста Рильке. Я имею в виду не только (имплицитное) отождествление образа «крайнего дома» с лирическим «я» [102], но и главную для всего текста мысль о единении «я» с миром. Словесное выражение этого единения в переводе оказывается поразительно емким благодаря совпадению в одном слове — околица — границ малого человеческого мира и земного круга [103].

Можно было бы пронаблюдать и другие знаменательные расхождения между пастернаковским переложением и «Der Lesende» Рильке. Я остановилась на двух из них, показательных, как представляется, для переводческой позиции Пастернака. Те связи, которые закат и околица обнаружили в более широком контексте творчества Рильке и Пастернака, позволяют увидеть неслучайность этих отступлений от оригинала. Вызванный ими сдвиг образной системы отражает, по-видимому, восприятие Пастернаком поэтического языка Рильке. Становится понятнее, что имел в виду Пастернак, говоря о поиске верного «тона» в переводе [104].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: