Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Название:Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. краткое содержание

Альберт Эйнштейн – один из самых известных людей прошлого века. Отгремело эхо той бурной эпохи, в которую ученому выпало жить и творить, эхо мировых войн и ядерных атак, но его гениальные открытия и сегодня не потеряли остроты: закон взаимосвязи массы и энергии, выраженный знаменитой формулой Е = mc² , поистине пионерская квантовая теория и особенно теория относительности, навсегда изменившая наши, до того столь прочные, представления о времени и пространстве.

Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эйнштейн доработал свое уравнение и в уже упоминавшемся докладе на конференции 25 ноября 1915 года сделал второй подсчет, результаты которого не совпадали с выводами фон Зольднера: угол пертурбации был равен 1,7 секунды. Эта разница стала отличным поводом для сопоставления релятивистского взгляда на силу тяжести и классического ньютоновского. Артур Эддингтон (1882-1944), глава обсерватории в Кембридже, проверил данные теории на практике во время затмения 29 мая 1919 года:

«Эффект искривления сильнее всего заметен для света звезд, которые находятся ближе всего к Солнцу, поэтому единственная возможность произвести наблюдения – это воспользоваться временем полного затмения. Даже в этом случае большое количество света выходит за пределы солнечного ореола и распространяется далеко от диска. Астроном, наблюдающий за звездами, скажет, что самый благоприятный день для расчета отклонения луча света – 29 мая. В этот день Солнце, двигаясь по своей орбите, проходит через звездные скопления различной плотности; 29 мая оно находится посреди исключительно ярких звезд – в скоплении Гиад, лучшей доступной области звездного неба».

Кембриджский университет и Королевское астрономическое общество для наблюдения за затмением из Северного и Южного полушарий организовали две научные экспедиции: одна направилась на юг, в сторону бразильского города Собраль, другая – на север, к острову Принсипи в Гвинейском заливе.

Северная экспедиция чуть не сорвалась из-за плохой погоды. В день затмения небо было плотно затянуто тучами и с самого утра лил дождь. Днем, в половину второго, появились первые проблески солнца, но облака все еще нависали тяжелой пеленой, скрывая сцену, на которой теория относительности должна была пройти испытание. Как только лунная тень упала на Солнце, Эддингтон в исступлении стал фотографировать небо. У него было всего пять минут, и в эти пять минут солнце порой скрывалось за облаками. Из шестнадцати снимков скопления Гиад получились только два. Эддингтон, сгорая от нетерпения, приступил к расчетам. А что же произошло в Собрале? Как рассказывал Эндрю Кроммелин, глава бразильской экспедиции, погода в Южном полушарии также заставила ученых понервничать, «но облака разошлись рядом с Солнцем как раз вовремя, и в течение четырех или пяти минут затмения небо вокруг Солнца оставалось полностью ясным».

Анализ Эддингтона подтвердил выводы релятивистов: он использовал для расчета фотографические снимки звезд из того же скопления Гиад, однако сделаны они были летом в Англии, когда Солнце уже не вызывало отклонение их света. Астроном подтвердил: 29 мая угол отклонения составил 1,7 секунды.

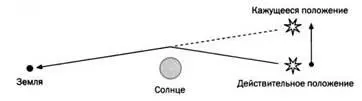

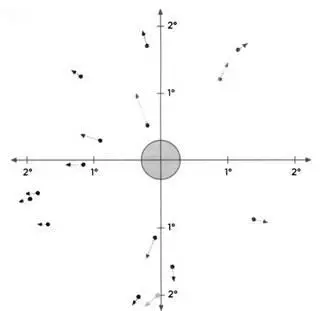

РИС. 1

РИС. 2

Солнце заставляет лучи света, проходящие рядом с ним, отклониться от своей траектории, и из-за этого кажется, что некоторые звезды занимают на небе другое положение, нежели на самом деле, как это показано на рисунке 1. Угол отклонения легко рассчитывается при наложении двух снимков одной и той же звездной области друг на друга, сделанных с учетом и без учета затмения (рисунок 2). Каждая стрелка соединяет действительное положение звезды (начало стрелки) и кажущееся (острие стрелки).

Некоторые англичане восприняли этот опыт как продолжение поединка между великим британским гением Исааком Ньютоном и немцем Эйнштейном, которого, впрочем, в Германии немцем вовсе не считали. 6 ноября 1919 года в Лондоне общее собрание Королевского астрономического общества и Британского королевского общества заключило, что анализ фотографий подтверждает гипотезу, выдвинутую в рамках общей теории относительности.

Если первая астрономическая экспедиция Фрейндлиха состоялась при неблагоприятных исторических и научных условиях, то вторая попала точно в цель. Научная новость появилась на первых страницах газет. Заголовки того времени гласят: «Теория Эйнштейна торжествует победу» (New York Times), «Революция в науке», «Идеи Ньютона свергнуты» (Times), «Новая великая личность в мировой истории: Альберт Эйнштейн» (Berliner Illustrirte). Ученый стал настоящей знаменитостью.

Подтверждение теории привлекло внимание не только журналистов и обывателей, но и ученых. Действительно, ее главное уравнение могло бы найти применение и в других областях, но космос казался естественной средой принципа относительности. И если в движении ядер и электронов этот принцип оставался незамеченным, то среди звезд и галактик он блистал во всю силу. Двери для первого закона постньютоновской механики распахнулись.

Во время дуэли с Гильбертом Эйнштейн, в погоне за быстрым экспериментальным подтверждением, дополнил свое уравнение тремя частными случаями: расчетом аномалии на орбите Меркурия, отклонением луча света и красным смещением (это явление мы объясним ниже). Два последних эффекта были вызваны воздействием силы тяжести. Однако время поджимало, и Эйнштейн ограничился приблизительными выводами.

Вскоре его теория перестала вызывать интерес исключительно у физиков. Первые точные вычисления сделаны астрономом Карлом Шварцшильдом (1873-1916). Астрономия была у него в крови: Шварцшильд опубликовал свою первую статью об орбите двойных звезд в возрасте 16 лет, будучи еще учеником школы. За три дня до нового 1915 года он писал Эйнштейну, рассказывая о собственных вычислениях аномалий на орбите Меркурия: «Вы видите, несмотря на пушечный огонь, война относится ко мне с милосердием, позволяя мне уклоняться от нее и прогуливаться по земле ваших идей».

Шварцшильд нашел точное решение уравнений Эйнштейна для изолированной точечной звезды. Для простоты астроном посчитал небесное тело сферически симметричным, незаряженным и неподвижным. Метрика Шварцшильда достаточно точно описывает гравитационное поле изолированной невращающейся и незаряженной массы и искажение пространства-времени снаружи от изолированного сферического небесного тела. Он обратил внимание на то, что по мере приближения к звезде, то есть по мере увеличения плотности ее гравитационного поля, течение времени замедляется. Видимым подтверждением этого феномена служит эффект красного смещения, которому подвергается свет, исходящий от звезды.

При изучении света обнаружилось, что электроны создают электромагнитное излучение в виде волн различной длины. Так же как солнечный свет раскладывается на отдельные цвета, можно проанализировать любое излучение и выявить его составляющие с помощью соответствующего оборудования. Атомный спектральный анализ дает ответ на вопросы об элементарной и молекулярной структуре звезды на основании спектра ее излучения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)

![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)