Боб Берман - Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную

- Название:Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-01222-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Боб Берман - Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную краткое содержание

Время от времени какая-нибудь простая, но радикальная идея сотрясает основы научного знания. Ошеломляющее открытие того, что мир, оказывается, не плоский, поставило под вопрос, а затем совершенно изменило мироощущение и самоощущение человека. В настоящее время все западное естествознание вновь переживает очередное кардинальное изменение, сталкиваясь с новыми экспериментальными находками квантовой теории. Книга «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную» довершает эту смену парадигмы, вновь переворачивая мир с ног на голову. Авторы берутся утверждать, что это жизнь создает Вселенную, а не наоборот.

Согласно этой теории жизнь – не просто побочный продукт, появившийся в сложном взаимодействии физических законов. Авторы приглашают читателя в, казалось бы, невероятное, но решительно необходимое путешествие через неизвестную Вселенную – нашу собственную. Рассматривая проблемы то с биологической, то с астрономической точки зрения, книга помогает нам выбраться из тех застенков, в которые западная наука совершенно ненамеренно сама себя заточила. «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную» заставит читателя полностью пересмотреть свои самые важные взгляды о времени, пространстве и даже о смерти. В то же время книга освобождает нас от устаревшего представления, согласно которому жизнь – это всего лишь химические взаимодействия углерода и горстки других элементов. Прочитав эту книгу, вы уже никогда не будете воспринимать реальность как прежде.

Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

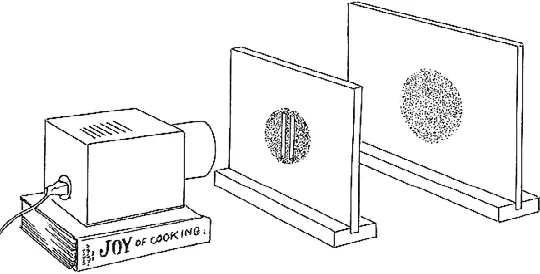

Построим график на основе этого распределения (количество попаданий откладывается по оси ординат, положение точек на экране-детекторе – по оси абсцисс). Неудивительно, что основная масса частиц оказывается в центральной части, а по краям наблюдается гораздо меньше попаданий. Получается следующая кривая.

Но это не тот результат, который мы фактически получаем. При выполнении подобных экспериментов – а за прошлый век их ставили тысячи раз – мы обнаруживаем, что кванты света образуют весьма любопытный рисунок.

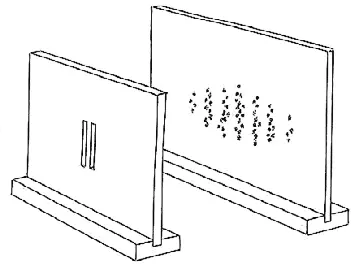

Вот какой график у нас получается.

Теоретически те небольшие экстремумы, которые располагаются по бокам от главного, должны быть симметричны. Но на практике мы имеем дело с отдельными квантами света и вероятностями, поэтому обычно результат немного отличается от идеального. В любом случае главный вопрос сохраняется: почему узор именно таков?

Оказывается, именно таким он и должен быть, если свет состоит из волн, а не из частиц. Волны сталкиваются, и между ними возникает интерференция, а значит, и рябь. Если вы одновременно бросите в пруд два камешка, то волны от камешков столкнутся друг с другом. В результате где-то на водной глади волны будут меньше, чем ожидалось, а где-то возникнут довольно сильные всплески. Волны могут усиливать друг друга либо разглаживаться, если сталкиваются гребни встречных волн.

Итак, уже в начале XX века был зафиксирован такой рисунок. Поскольку он может образоваться только в результате взаимодействия волн, физики убедились, что свет – это волна либо по крайней мере проявляет волновые свойства в ходе такого эксперимента. Самое интересное заключалось в том, что ровно такой же результат получался и при использовании «твердых тел» – например, если луч состоял из электронов. Оказывается, и твердые частицы могут проявлять волновые свойства! Итак, с самого начала эксперимент с двумя щелями стал демонстрировать интереснейшие и неожиданные факты о реальности.

К сожалению или к счастью, это была всего лишь затравка. Лишь немногие догадывались, что все самое интересное еще впереди.

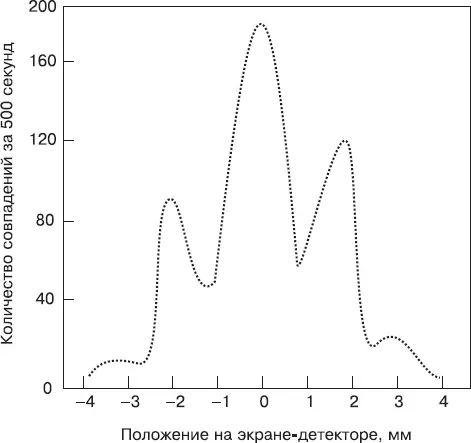

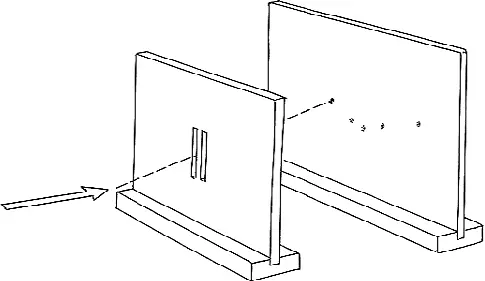

Новая странность была обнаружена, когда через прибор стали пропускать всего один фотон или электрон в момент времени. Частица успевала пройти достаточно длинный путь, ее регистрировали как частицу, и уже после этого возникал интерференционный рисунок. Как же это могло быть? С чем интерферировал этот единственный фотон или электрон? Как можно получить интерференционный рисунок, если в эксперименте задействована всего одна неделимая частица?

Единственный фотон попадает в детектор.

Второй фотон попадает в детектор.

Третий фотон попадает в детектор.

Каким-то образом эти отдельные фотоны добавляются к общему интерференционному паттерну!

До сих пор не найдено полностью удовлетворительное объяснение этого феномена. Физики продолжают предлагать все новые экстравагантные идеи. Могла ли такая интерференция возникать под действием других электронов или фотонов, существующих в «параллельных Вселенных», где другой экспериментатор ставит точно такой опыт? Могли ли «их» электроны интерферировать с нашими? Эти версии кажутся слишком натянутыми, в них почти никто не верит.

Как правило, интерференционный рисунок объясняется следующим образом: возможно, когда частица оказывается перед барьером с двумя щелями, у нее появляется «выбор», в каком виде преодолеть этот барьер – как частице или как волне. До тех пор, пока не произойдет акт наблюдения, частицы не существуют как реальные сущности в конкретных местах. Акт наблюдения имеет место при попадании частицы на последний барьер-детектор.

Таким образом, в тот момент, когда частица достигает барьера с двумя щелями, она проявляет вероятностную свободу и может пройти через барьер сразу в двух ипостасях. Хотя сами по себе фотоны и электроны являются неделимыми частицами и ни при каких условиях не расщепляются, в виде вероятностных волн они проявляют совсем иные свойства.

Таким образом, через наблюдаемую нами щель проходят не физические частицы, а лишь вероятности. Вероятностные волны отдельного фотона интерферируют друг с другом! Когда через щель проникнет достаточно много таких волн, мы видим характерный узор, в котором вероятности сливаются в физические сущности, которые оказывают физическое воздействие и доступны для наблюдения – в форме волн.

Да, все это звучит невероятно, но, судя по всему, именно так все происходит в реальности. Здесь описан только первый пример квантовой странности.

Как было указано в предыдущей главе, в квантовой теории действует принцип дополнительности. В соответствии с этим принципом объект может наблюдаться либо в одной ипостаси, либо в другой, но не в двух сразу. Соответственно, он может иметь одно из двух положений и один из двух наборов свойств. Конкретное проявление объекта зависит от того, подвергается ли он наблюдению и какое оборудование при этом используется.

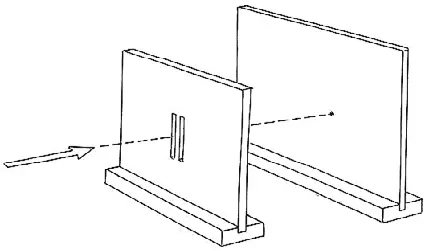

Теперь предположим, что мы хотим узнать, через какую именно щель фотон проскальзывает на пути к экрану-детектору. Это закономерный вопрос, и ответить на него не так уж сложно. Можно воспользоваться поляризованным светом (так называется свет, волны которого вибрируют только в горизонтальном либо только в вертикальном направлении или медленно вращаются). Когда применяется такая смесь волн, мы получаем такой же результат, как и при первом опыте.

Но теперь давайте попытаемся определить, через какую именно щель пролетает конкретный фотон. Для этого использовались разные варианты эксперимента, здесь мы рассмотрим опыт, в котором перед каждой из щелей устанавливается четвертьволновая пластинка (QWP). Каждая такая пластинка изменяет поляризацию света специфическим образом. Детектор позволяет узнать полярность входящего фотона. Итак, зафиксировав его полярность, мы определим, через какую из щелей он прошел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: