Боб Берман - Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную

- Название:Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-01222-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Боб Берман - Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную краткое содержание

Время от времени какая-нибудь простая, но радикальная идея сотрясает основы научного знания. Ошеломляющее открытие того, что мир, оказывается, не плоский, поставило под вопрос, а затем совершенно изменило мироощущение и самоощущение человека. В настоящее время все западное естествознание вновь переживает очередное кардинальное изменение, сталкиваясь с новыми экспериментальными находками квантовой теории. Книга «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную» довершает эту смену парадигмы, вновь переворачивая мир с ног на голову. Авторы берутся утверждать, что это жизнь создает Вселенную, а не наоборот.

Согласно этой теории жизнь – не просто побочный продукт, появившийся в сложном взаимодействии физических законов. Авторы приглашают читателя в, казалось бы, невероятное, но решительно необходимое путешествие через неизвестную Вселенную – нашу собственную. Рассматривая проблемы то с биологической, то с астрономической точки зрения, книга помогает нам выбраться из тех застенков, в которые западная наука совершенно ненамеренно сама себя заточила. «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную» заставит читателя полностью пересмотреть свои самые важные взгляды о времени, пространстве и даже о смерти. В то же время книга освобождает нас от устаревшего представления, согласно которому жизнь – это всего лишь химические взаимодействия углерода и горстки других элементов. Прочитав эту книгу, вы уже никогда не будете воспринимать реальность как прежде.

Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

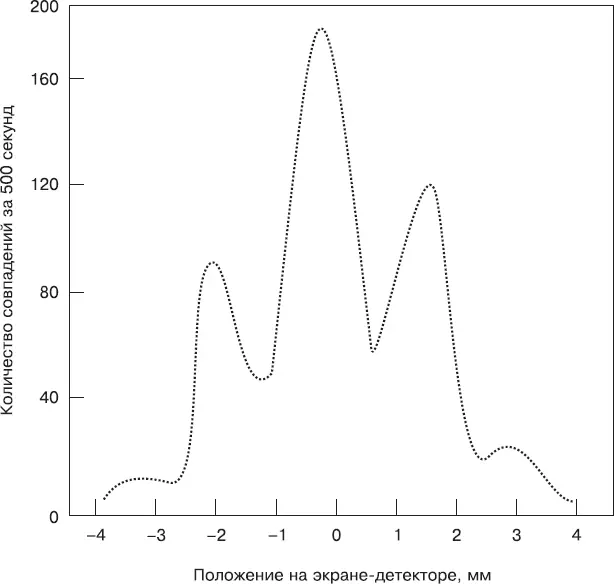

Снова видим волны. Восстановился интерференционный рисунок. Те физические точки на заднем экране, куда попадают фотоны и электроны, летящие по траектории S , теперь изменились. Но ведь мы ничего не делали с траекториями этих фотонов с момента их вылета из поляризующего кристалла и до попадания в детектор. Мы даже оставили на месте их четвертьволновую пластинку. Мы всего лишь изменили условия наблюдения для фотона-близнеца, находившегося очень далеко, изменили таким образом, что потеряли возможность получения части информации о его пути. Все изменения произошли только в нашем сознании. Как фотоны s могли «узнать», что где-то очень далеко от их траекторий мы поставим еще одно поляризующее стекло? Но в соответствии с квантовой теорией мы получили бы именно такой результат, даже если бы установили «помеху для информации» на другом конце Вселенной.

Кстати, попутно мы убеждаемся, что четвертьволновые пластинки никак не влияют на превращение частиц в волны и на изменение рисунка точек попаданий на экране детектора. Ведь в последнем случае мы получили интерференционный рисунок, даже хотя четвертьволновые пластинки оставались на месте. Судя по всему, дело только в наших знаниях об изменении конфигурации оборудования. Этих знаний достаточно, чтобы повлиять на поведение элементарных частиц.

Да, все это удивительно. Но эксперимент неизменно дает именно такие результаты, сколько бы раз его ни повторяли. По-видимому, именно наблюдатель изменяет физические характеристики «внешних» объектов.

Заканчиваются ли на этом странности? Подождите, мы можем поставить еще более поразительный опыт. Эксперимент, описанный ниже, был впервые проведен только в 2002 году. В ходе него исследователи стирали информацию о траектории, вмешиваясь в полет фотона p , и лишь затем измеряли показатели его фотона-близнеца s . Возможно, между фотонами p и s происходит какой-то обмен информацией. Фотон p предупреждает фотон s о том, что мы можем узнать, и дает собрату карт-бланш на превращение в частицу или волну. От этого и зависит наличие или отсутствие интерференционного рисунка. Возможно, когда фотон p встречает на пути поляризующее стекло, он отправляет фотону s мгновенное сообщение с бесконечной скоростью. Фотон-адресат мгновенно узнает, что должен материализоваться в виде реальной сущности, то есть элементарной частицы, так как только частица может проскользнуть через одну или через другую щель, но не через обе щели сразу. Поэтому и не наблюдается интерференционный рисунок.

Чтобы проверить, верны ли такие предположения, мы сделаем еще одну вещь. Сначала мы увеличим дистанцию, которую должен преодолеть фотон p до попадания в детектор. Соответственно, у фотона p будет уходить больше времени на преодоление пути. Следовательно, фотоны, идущие по пути S , будут попадать в свой детектор раньше. Но, как ни странно, результаты опыта не изменятся! Когда мы установим четвертьволновые пластинки на пути S , периферийная часть графика исчезнет. Когда же мы установим на пути P деполяризующие окошки и, таким образом, не сможем более измерять совпадения и определять, куда летят s -фотоны, на графике вновь появятся периферийные области. Но как это возможно? Ведь фотоны, двигавшиеся по пути S , уже достигли своей цели. Каждый фотон прошел либо через одну из щелей как частица, либо через две щели сразу как волна. Либо у фотона произошел коллапс волновой функции и он стал частицей, либо этого не произошло. Игра окончена, действие свершилось. Фотоны s уже достигли последнего барьера и были отмечены в детекторе до того , как их фотоны-близнецы p попали в деполяризующее устройство, а мы в результате этого попадания не смогли получать информацию о курсе фотона.

Каким-то образом фотоны «узнавали», сможем ли мы в будущем получать информацию об их траектории. Они «решали» не коллапсировать и не становиться частицами еще до того, как их далекие близнецы попадали в наш деполяризатор. Если мы уберем P -деполяризатор, то фотоны s вдруг снова станут частицами, опять же до того, как фотоны p будут достигать своего детектора и им активировать соответствующий счетчик совпадений. Каким-то образом фотон s узнает, будет ли стираться маркер траектории, хотя ни сам этот фотон, ни его близнец к тому моменту еще не достигли стирающего механизма. Фотон знает, когда он может проявлять интерференционное поведение, когда может запросто оставаться в зыбком квазиреальном состоянии и проскальзывать через обе щели, поскольку ему, по-видимому, известно, что летящий далеко-далеко фотон p в конце концов попадет в деполяризатор, что не позволит нам узнать, по какому пути пошел p .

Не имеет значения, как именно мы построим эксперимент. Наш разум, а также наличие или отсутствие в нем определенных знаний – вот единственный фактор , определяющий, как себя поведут эти кванты света или частицы материи.

Все вышеизложенные факты заставляют задуматься о природе пространства и времени. Насколько реалистичны предположения о том, что фотоны-близнецы манипулируют информацией до ее появления, а также без малейших затрат времени на любых расстояниях, как если бы пространства между ними не существовало?

Все новые и новые наблюдения убедительно подтверждают, что квантовые эффекты зависят от наблюдателя. В прошлом десятилетии американские физики из Национального института стандартов и технологий выполнили эксперимент, суть которого на квантовом уровне можно сравнить с таким гипотетическим явлением в макромире: на огне стоит котел с кипящей водой, но как только мы посмотрим на сосуд – кипение прекращается. «По всей видимости, – говорит Питер Ковеней, исследователь из этого института, – сам акт наблюдения за атомом не позволяет ему меняться». Теоретически, если бы мы достаточно пристально смотрели на атомную бомбу, она бы не взорвалась. На практике для этого потребовалось бы проверять ее атомы раз в миллионнотриллионную долю секунды. Здесь мы затрагиваем еще один эксперимент, подтверждающий теорию о том, что структура физического мира, и в частности мельчайших частиц материи и квантов энергии, подвергается воздействию наблюдателя.

За пару последних десятилетий ученые-теоретики, специализирующиеся на квантовой физике, показали, что, в принципе, атом не может изменять свое энергетическое состояние, если находится под наблюдением. Для проверки этого утверждения группа специалистов по экспериментам с применением лазера, работающих в Национальном институте стандартов и технологий, удерживала кластер положительно заряженных ионов бериллия («вода») при помощи магнитного поля («чайника») . Ученые «кипятили» «чайник», воздействуя на него радиочастотным полем, которое переводило атомы из низкоэнергетического в высокоэнергетическое состояние. Как правило, на такой переход требуется около четверти секунды. Однако, когда ученые проверяли состояние атомов раз в четыре миллисекунды, воздействуя на каждый атом крошеным лазерным импульсом, атомы так и не переходили в высокоэнергетическое состояние, несмотря на то что внешняя сила подталкивала их к нему. Можно было предположить, что акт измерения «тревожит» атом, сталкивая его обратно в низкоэнергетическое состояние, фактически сбрасывая систему на ноль. Такое поведение не имеет аналога в повседневном чувственно воспринимаемом мире и, по всей видимости, связано с актом наблюдения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: