Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Название:Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БИНОМ. Лаборатория знаний»a493f192-47a0-11e3-b656-0025905a06ea

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9963-2672-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть краткое содержание

Что такое человек? Какую роль в формировании личности играют гены, а какую – процессы, происходящие в нашем мозге? Сегодня ученые считают, что личность и интеллект определяются коннектомом, совокупностью связей между нейронами. Описание коннектома человека – невероятно сложная задача, ее решение станет не менее важным этапом в развитии науки, чем расшифровка генома, недаром в 2009 году Национальный институт здоровья США запустил специальный проект – «Коннектом человека», в котором сегодня участвуют уже ученые многих стран.

В своей книге Себастьян Сеунг, известный американский ученый, профессор компьютерной нейробиологии Массачусетского технологического института, рассказывает о самых последних результатах, полученных на пути изучения коннектома человека, и о том, зачем нам это все нужно.

Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Длина C. elegans – всего один миллиметр, этот червь гораздо меньше аскариды, которая способна вырастать до фута в человеческих внутренностях, где она иногда обитает. Чтобы нашинковать крошечную сосисочку C. elegans на слои, достаточно тонкие для электронной микроскопии, требуется сделать несколько тысяч разрезов. Николь Томсон, сотрудник Бреннера, поняла, что всего червя не удастся нарезать без ошибок и погрешностей – процесс нарезки тогда еще не был автоматизирован и представлял немалые технические трудности. Но ученым все же удалось обработать большой фрагмент червя. Бреннер решил скомбинировать изображения, полученные от сегментов нескольких разных червей. Разумная стратегия, ведь нервная система червя довольно-таки стандартизирована (мы говорили об этом раньше).

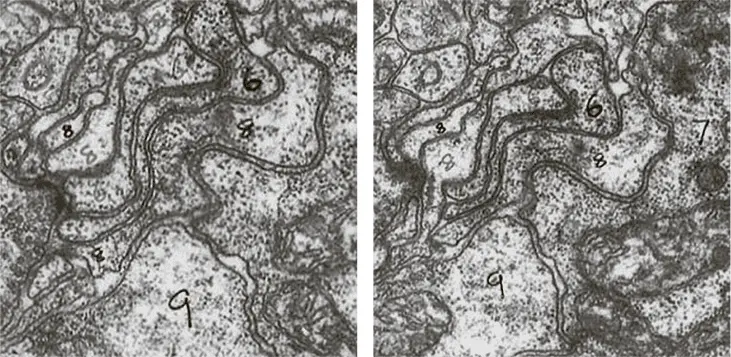

Томсон кромсала червей, пока не получила срезы для каждой области тела животного. Затем эти срезы один за другим поместили под электронный микроскоп и сделали их снимки (см. рис. 32). Благодаря этому трудоемкому процессу, в конце концов удалось получить набор снимков, представляющий всю нервную систему C. elegans . На снимках были запечатлены все синапсы червя.

Рис. 32.Срез C. elegans

Думаете, Бреннер и его команда остановились на этом? Ведь коннектом – просто совокупность всех синапсов данного существа, разве нет? На самом деле Бреннер с коллегами лишь начали с этого свою работу. Хотя синапсы оказались на виду, их организация по-прежнему оставалась скрытой от глаз человека. В сущности, ученые получили пока лишь мешок с беспорядочной кучей синапсов. Чтобы найти коннектом, следовало выяснить, к каким нейронам относятся те или иные синапсы. По одиночному снимку это сказать нельзя, ведь он показывает лишь двухмерные срезы нейронов. Однако, изучая целую последовательность изображений, показывающих поперечные сечения единичного нейрона через заданные промежутки времени, можно определить, какие синапсы принадлежат данному нейрону. И если это удастся проделать для всех нейронов, то мы как раз и отыщем коннектом. Иными словами, команда Бреннера желала узнать, какие нейроны с какими нейронами соединены.

Опять-таки, представим себе червя миниатюрной сосисочкой. Но на сей раз вообразим, будто сосиска нашпигована спагетти. Эти макаронные нити – нейроны червя, и наша задача – проследить путь каждого из них. Мы не обладаем рентгеновским зрением, поэтому придется разрезать сосиску на множество ломтиков. А потом мы разложим их рядом друг с другом и проследим за каждой нитью, сравнивая ее место на срезах – от одного среза к другому.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя от ошибок при таком сравнении, нужно делать чрезвычайно тонкие срезы – меньше, чем диаметр макаронины. Срезы C. elegans должны быть тоньше нейронных отростков, чей диаметр порой не превышает 100 нм. Николь Томсон делала срезы толщиной около 50 нм – как раз достаточно, чтобы с уверенностью проследить путь большинства нейронных ветвей.

Джон Уайт, по образованию инженер-электрик, пытался компьютеризировать анализ получающихся снимков, однако применяемая им технология оказалась слишком примитивной. Уайту и лаборантке Эйлин Саутгейт пришлось обрабатывать снимки вручную. Поперечные сечения одного и того же нейрона помечались одним и тем же номером или буквой (см. рис. 33). Чтобы в полной мере проследить за отдельным нейроном, исследователи ставили одно и то же обозначение на поперечном сечении данного нейрона, различимом на длинной череде последовательно сделанных снимков. (Вспомним, как Тесей постепенно разматывал нить Ариадны, двигаясь в глубь Лабиринта.) А когда удалось проследить нейронные пути, исследователи, вернувшись к синапсам, определили, какие нейроны к ним относятся. Так постепенно стал вырисовываться коннектом червя C. elegans.

В 1986 году опубликованный командой Бреннера коннектом занял целый номер журнала The Philosophical Transactions of the Royal Society of London , издающегося тем самым Королевским научным обществом, которое несколько столетий назад с радостью приняло в свой состав Левенгука. Статья вышла под заглавием «Строение нервной системы нематоды Caenorhabditis elegans », однако в ее колонтитулах стояло более сжатое и выразительное название: «Ум червя». Текст самой статьи – лишь 62-страничный аперитив. Главное блюдо – 277 страниц приложений, где описывались 302 нейрона червя, а также их синаптические связи.

Рис. 33.Выявление маршрутов нейронных отростков путем сравнения их поперечных сечений в последовательно сделанных срезах

Как и надеялся Бреннер, коннектом червя C. elegans помог лучше понять нейронную подоснову различных форм поведения животного. Так, ученые сумели выявить нейронные пути, играющие важную роль в таких моделях поведения, как уже упоминавшееся стремительное уползание червя после касания его головки. Впрочем, лишь небольшая часть амбициозных планов Бреннера сбылась. И не из-за нехватки снимков: Николь Томсон собрала их множество, ибо ей удалось разрезать огромное количество червей. Она даже получила изображения срезов для червей с генетическими дефектами, но задача анализа этих снимков для выявления возможных отклонений в коннектомах этих червей-мутантов оказалась слишком трудоемкой. Бреннер начинал свои исследования, желая проверить гипотезу, согласно которой «умы» червей отличаются, поскольку отличаются их коннектомы, но он не смог этого сделать, поскольку его группа обнаружила лишь один-единственный коннектом, к тому же принадлежащий нормальному червю, а не мутанту.

Впрочем, отыскание даже одного коннектома уже стало великим достижением. Анализ полученных снимков занял у Бреннера и его коллег больше двенадцати лет. Куда меньше труда ушло на то, чтобы делать сами срезы и их снимки. Дэвид Холл, еще один пионер подобных исследований C. elegans , выложил снимки в Сеть на всеобщее обозрение. Это поистине впечатляющее хранилище информации о любимом нейробиологами черве. (Подавляющее большинство данных и сейчас еще не проанализировано.) Тяжкая работа, проделанная группой Бреннера, многими учеными была воспринята как предупреждение: «Ребята, не пытайтесь повторить это дома».

Правда, положение слегка улучшилось в 1990-е годы, когда компьютеры стали дешевле и мощнее. Так, Джон Файэла и Кристен Харрис разработали программу, облегчавшую «ручную» реконструкцию формы нейронов. Компьютер выводил изображения на экран, и оператор мог проводить на них линии с помощью мыши. Эти простенькие функции, знакомые каждому, кто рисовал с помощью компьютера, затем удалось значительно усовершенствовать. Теперь исследователь мог проследить за одним и тем же нейроном, появляющимся во всем наборе снимков: следовало лишь провести границу вокруг каждого поперечного сечения этого нейрона. По мере работы оператора каждый снимок в стопке постепенно покрывался множеством таких границ. Компьютер же следил за всеми границами, принадлежавшими тому или иному нейрону, и выводил результаты трудов оператора в виде окрашенных зон внутри этих линий. Каждый нейрон закрашивался своим цветом, так что пачка снимков походила на трехмерную книжку-раскраску. Компьютер мог также представлять части нейритов в трех измерениях, как показано на рис. 34.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рейчел Херц - Почему мы едим то, что едим [Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть]](/books/1061252/rejchel-herc-pochemu-my-edim-to-chto-edim-nauka-o-t.webp)

![Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)