Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Название:Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БИНОМ. Лаборатория знаний»a493f192-47a0-11e3-b656-0025905a06ea

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9963-2672-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Сеунг - Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть краткое содержание

Что такое человек? Какую роль в формировании личности играют гены, а какую – процессы, происходящие в нашем мозге? Сегодня ученые считают, что личность и интеллект определяются коннектомом, совокупностью связей между нейронами. Описание коннектома человека – невероятно сложная задача, ее решение станет не менее важным этапом в развитии науки, чем расшифровка генома, недаром в 2009 году Национальный институт здоровья США запустил специальный проект – «Коннектом человека», в котором сегодня участвуют уже ученые многих стран.

В своей книге Себастьян Сеунг, известный американский ученый, профессор компьютерной нейробиологии Массачусетского технологического института, рассказывает о самых последних результатах, полученных на пути изучения коннектома человека, и о том, зачем нам это все нужно.

Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такой процесс позволил ученым делать свою работу гораздо эффективнее, чем это получалось у группы Бреннера, исследовавшей C. elegans . Теперь изображения аккуратненько складировались на жестком диске, так что больше не приходилось возиться с тысячами фотопластинок. К тому же управляться с компьютерной мышью куда сподручнее, чем с маркером, которым раньше вручную помечали бесчисленные нейроны. Однако анализ снимков по-прежнему требовал участия человеческого разума и по-прежнему занимал массу времени. Применяя свою программу в ходе реконструкции крошечных кусочков гиппокампа и неокортекса, Кристен Харрис и ее коллеги выяснили множество интереснейших фактов об аксонах и дендритах. Однако анализируемые кусочки оказались слишком маленькими, они содержали только миниатюрные фрагменты нейронов. Коннектомы с их помощью найти нельзя.

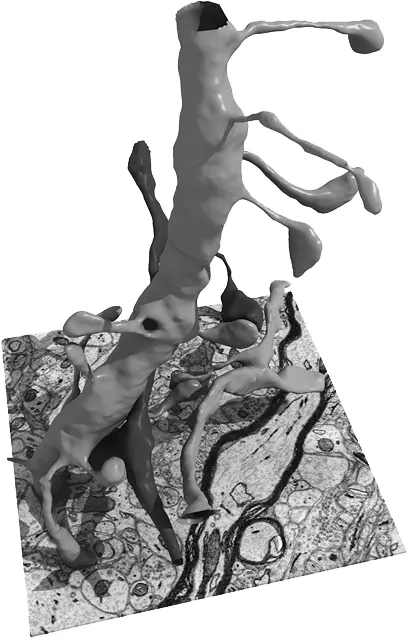

Рис. 34.Трехмерное представление фрагментов нейрита, реконструированных вручную

Используя опыт этих исследователей, можно путем несложного подсчета заключить: на то, чтобы воссоздать лишь один кубический миллиметр коры головного мозга, потребуется примерно миллион человеко-часов – куда больше, чем ушло бы на получение соответствующих снимков с помощью электронного микроскопа. Это астрономическая цифра. Она дает нам понять, что будущее коннектомики в огромной степени зависит от технологий автоматического анализа изображений.

В идеальном случае все границы вокруг нейронов на снимках должен прочерчивать не человек, а компьютер. Как ни удивительно, даже современные компьютеры не очень-то хорошо умеют определять, где проходит граница, – даже такая, которая выглядит для нас совершенно очевидной. Компьютеры вообще не очень-то удачно справляются с визуальными задачами. Роботы в фантастических фильмах, привычно оглядевшись, тут же могут опознать все предметы вокруг себя, однако специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) по-прежнему бьются за то, чтобы наделить компьютеры хотя бы начатками зрительных способностей.

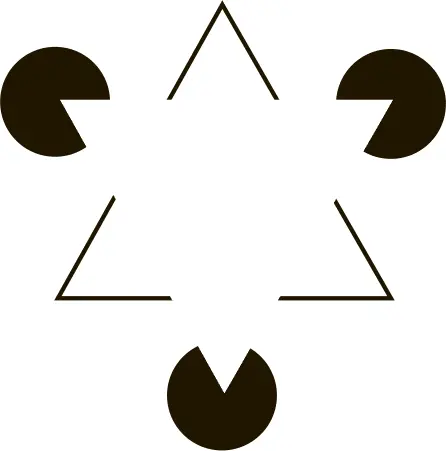

Рис. 35.«Иллюзорные контуры» треугольника Канижа

В 1960-е годы исследователи в попытках создать первые системы искусственного зрения подключали к компьютерам фотоаппараты. Компьютер старались запрограммировать так, чтобы он превращал фотоизображение в рисунок: такое может легко проделать любой карикатурист. Ученые предполагали, что это будет легко – распознавать объекты на таком рисунке по очертаниям их границ. Тут-то и стало ясно, насколько плохо компьютер умеет видеть края. Даже если фотографировали простые объекты вроде штабелей детских кубиков, компьютеры с большим трудом распознавали границы отдельных кубиков.

Почему эта задача оказалась для электронных устройств почти непосильной? Некоторые тонкости распознавания границ становятся ясны, если обратиться к известной оптической иллюзии – треугольнику Канижа (рис. 35).

Большинство людей видят на картинке белый треугольник на фоне треугольника из черных линий и на фоне трех черных кругов. Однако есть основания считать, что белый треугольник – лишь оптический обман. Если вы посмотрите на один из его углов, заслонив остальную часть картинки ладонью, то увидите частично съеденный пирог (или Пакмана, если вы помните эту видеоигру, очень популярную в 1980-х), а не черный круг. Если вы посмотрите на одну из букв V, закрыв остальную часть рисунка обеими руками, то вы не увидите никакой границы там, где раньше отлично различали сторону белого треугольника. Причина в том, что основная часть длины каждой стороны белого треугольника совпадает по цвету с фоном, не отличаясь от него по яркости. Ваше сознание само достраивает недостающие части сторон треугольника – и воспринимает несуществующий белый треугольник на переднем плане – лишь потому, что рядом присутствуют другие подходящие объекты, которые и формируют нужный контекст.

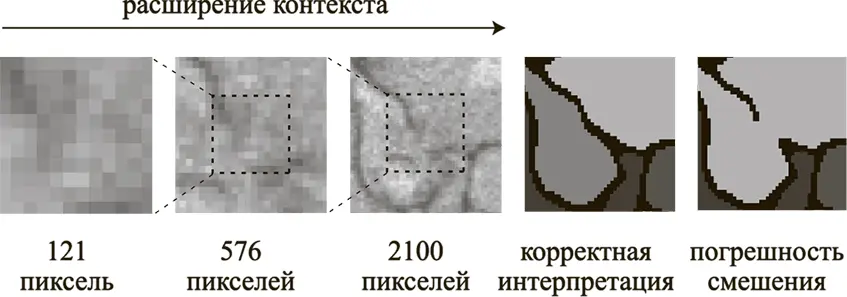

Рис. 36.При определении границ важен контекст

Этот оптический обман может показаться каким-то чересчур искусственно выстроенным, вряд ли он пригоден для описания самых обычных ситуаций зрительного восприятия. Так или нет? Как выясняется, даже для образов реальных объектов контекст оказывается весьма важен, когда речь идет о точном восприятии границ. Первое изображение на рис. 36 – увеличенный снимок группы нейронов, сделанный при помощи электронного микроскопа. Особых признаков каких-то границ здесь не видно. Дальнейшие изображения характеризуются большим числом пикселей, и граница в центре становится очевидной. Обнаружение этой границы позволяет корректно интерпретировать снимок (предпоследняя картинка). Если же не заметить эту границу, можно ошибочно «смешать» два нейрита (последняя картинка). Такие ошибки как раз и называются «погрешностью смешения». Так бывает, когда ребенок замалевывает одним и тем же карандашом две соседние области на рисунке в книжке-раскраске. В свою очередь, «погрешность расщепления» (на иллюстрации не показана) – это как использование двух карандашей разного цвета для закрашивания одной области.

По счастью, такая путаница все-таки происходит сравнительно редко. Та, что нашла отражение на иллюстрации, произошла из-за того, что красителю не удалось проникнуть в один из участков биологической ткани, которую изучали под микроскопом. Однако для основной части рисунка, даже при большом увеличении, вполне очевидно, где идет граница, а где никакой границы нет. На этих легких участках компьютеры способны точно определять границы, однако на трудных они спотыкаются, поскольку хуже, чем люди, умеют осваивать информацию о контексте.

Детектирование границ – не единственная визуальная задача, которую компьютерам следует научиться решать эффективнее, если мы хотим с их помощью находить коннектомы. Еще одна задача включает в себя распознавание. Многие современные цифровые фотоаппараты достаточно смышлены, чтобы найти лица в области съемки и сфокусироваться на них. Но иногда они ошибочно фокусируются на каком-то постороннем предмете, расположенном на заднем плане, а значит, пока не могут распознавать лица так же хорошо, как это делают люди. Желательно, чтобы компьютеры, которые применяются в коннектомике, выполняли похожую задачу, притом безупречно: они должны, просмотрев набор снимков, найти на них все синапсы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рейчел Херц - Почему мы едим то, что едим [Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть]](/books/1061252/rejchel-herc-pochemu-my-edim-to-chto-edim-nauka-o-t.webp)

![Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)