Сергей Вавилов - Глаз и Солнце

- Название:Глаз и Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03594-0, 978-5-367-03603-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Вавилов - Глаз и Солнце краткое содержание

Книга «Глаз и Солнце», созданная выдающимся ученым, академиком С. И. Вавиловым (1891–1951), стала классикой научно-популярной литературы. В ней представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. Дополняют книгу тексты знаменитого физика Г. Г. Слюсарева, а также суждения мыслителей прошлого – Р. Декарта, Х. Гюйгенса, И. Ньютона, Дж. Беркли, О. Ж. Френеля и И. В. Гёте.

Глаз и Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но глаз может сравнивать яркости, судить о том, что светлее и что темнее. Суждение само по себе опять качественное, но им нетрудно воспользоваться для количественных измерений. Положим, что две лампы освещают каждая одну из поставленных рядом белых поверхностей (рис. 33). Одна поверхность кажется темнее, другая светлее. Имеется немало способов ослаблять силу света в точно известное число раз (простейший способ – отодвигание лампы). Изменим расстояние одной из ламп во столько раз, чтобы освещаемая ею поверхность казалась нам одинаковой яркости с соседней. Добившись этого, можно сказать, что одна лампа сильнее другой во столько раз, во сколько потребовалось ослабить ее свет. Если справа, например, стояла свеча, а слева 16-свечная лампа, то последнюю для достижения равенства освещенности придется ослабить в 16 раз (например, отодвинуть на расстояние, в четыре раза большее, чем до свечи). Этот прием называется фотометрированием, а соответствующие приборы фотометрами .

В настоящее время существует множество всякого рода фотометров, основанных на фотографическом, фотохимическом и фотоэлектрическом действии света. Эти приборы дают возможность производить измерения не только в видимом, но также и в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, притом с большой точностью. Однако сейчас фотометр для нас интересен главным образом потому, что он позволяет обнаружить важные свойства человеческого глаза.

Рис. 33

Схема фотометра

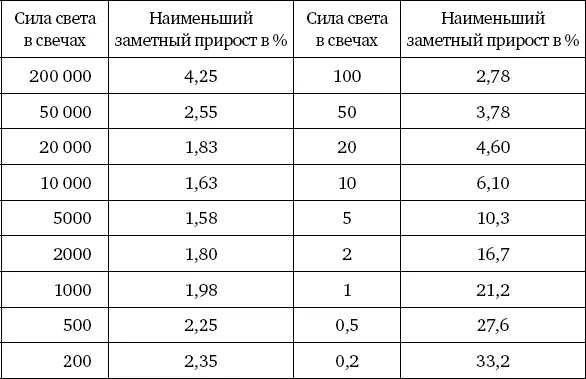

Насколько тонко может судить глаз о том, что две поверхности освещены одинаково? При какой разнице в освещении он заметит это? Пусть, скажем, две поверхности одинаково освещены тысячесвечными лампами, расположенными на расстоянии 1 м от поверхностей; заметим ли мы разницу, если с одной стороны прибавим одну свечу? Опыт показывает, что нет; надо добавить примерно 20 свечей, чтобы разница освещения стала заметной. Отношение наименьшего заметного прироста освещения к основному освещению будет, стало быть, 20: 1000, т. е. 2 %. В таблице 2 приведены значения этого процентного прироста для разных сил света (в свечах) для желтого света с длиной волны 605 mµ.

Таблица 2

Исходная сила света в 200 000 свечей в таблице приблизительно соответствует освещенности прямым солнечным светом. Мы видим, что глаз лучше всего различает разницу в яркостях примерно при силе света в 5000 свечей; при бо́льших и меньших яркостях эта способность уменьшается и необходимый процентный прирост возрастает. Величина прироста почти постоянна (около 2 %) в пределах 200–20 000 свечей.

Способность различать яркости имеет, конечно, большое значение для живого существа; она позволяет отличить один предмет от другого. Ширина интервала (200–20 000 свечей), где эта способность наиболее развита, приблизительно соответствует тем колебаниям освещенности, вызываемой Солнцем, о которых говорилось выше. Стало быть, способность различать яркости, так же как и абсолютное ощущение яркости глазом, приспособлены к Солнцу, но не к прямому солнечному свету, а к его лучам, рассеянным атмосферой и окружающими предметами.

«Солнечность» глаза, точнее говоря – его приспособление к солнечному свету, яснее всего, однако, сказывается в том, как отвечает глаз на спектральный состав света. Шкала лучей безгранична: со стороны длинных волн она уходит в бесконечность, со стороны коротких волн на границе стоят волны ничтожно малые. Участок видимых волн тонет в этом многообразии. Предположим, что к глазу подводятся лучи с разными длинами волн, но с равной энергией. Инфракрасные лучи глаз совсем не увидит, красные заметит, но слабо, желто-зеленые покажутся ярче всего, фиолетовые будут едва заметны, а ультрафиолетовые почти совсем невидимы.

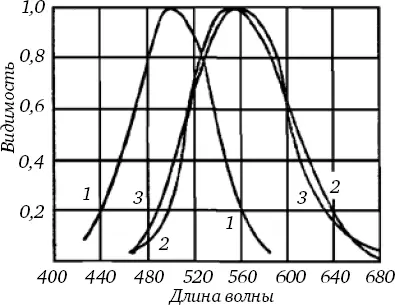

Рис. 34

«Дневная» и «сумеречная» кривые видности

Возьмем яркость желто-зеленых лучей за единицу и сравним с нею яркости других лучей при одинаковой энергии (практически это сделать нелегко). Таким образом, получится кривая так называемой «видности» лучей (рис. 34). По горизонтальной оси рисунка отложены длины волн, по вертикальной – видность. При значительных яркостях получаются кривые, находящиеся справа; кривая 2 соответствует «среднему» глазу, кривая 3 – случайному отдельному наблюдателю. Мы видим, что максимум находится в желто-зеленой части (556 mµ), кривая круто и почти симметрично спадает в обе стороны. Ультрафиолетовые лучи с длинными волнами (примерно 360 mµ) можно видеть, если интенсивность их велика. Цвет их фиолетовый. Можно видеть, правда очень слабо, и лучи с более короткими волнами, приблизительно до 300 mµ. Такие лучи сильно поглощаются в хрусталике глаза и только в ничтожной доле доходят до сетчатки. Но, поглощаясь, они вызывают голубую флуоресценцию глаза, которую тоже видит сетчатка. Если посмотреть, например, на мощный источник ультрафиолетовых лучей – ртутную кварцевую лампу – через особое черное стекло, задерживающее все видимые лучи и пропускающее ультрафиолетовые, то все окружающее помещение кажется наполненным синеватым туманом, похожим на табачный дым. Этот «дым» флуоресценция глаза, замечаемая сетчаткой.

Нормальные глаза видят только небольшой участок из безграничной области лучей. Чем же определился выбор участка видимости? Вспомним (см. главу «Солнце»), что солнечный спектр для поверхности Земли практически кончается около 290 mµ, более короткие волны задерживаются слоем озона в атмосфере. Биологически существование глаза, приспособленного к восприятию лучей с волнами короче 290 mµ, было бы, разумеется, бесцельным. Но есть и другая причина, заставляющая глаз не только не приспособляться к восприятию ультрафиолетовых лучей, но, наоборот, защищаться от них. Лучи с короткими волнами в большинстве случаев химически разрушают органические вещества и могут убивать живые организмы. На этом основано действие так называемых бактерицидных ртутных ламп в кварцевых трубках или, чаще, в специальном стекле, пропускающем ультрафиолетовые лучи с короткими волнами. Свет таких ламп дезинфицирует помещения больниц, склады продуктов, водопроводную воду и т. д. Он же вызывает искусственный загар, но может и ослепить глаз, если глаз в течение долгого времени подвергался действию ультрафиолетовых лучей с длиной волны около 250 mµ.

Самая сетчатка человеческого глаза, как это доказано, обладает довольно большой чувствительностью к лучам с волнами короче 400 mµ (практической границы видимого спектра), но, оказывается, эти лучи почти не допускаются до сетчатки вследствие того, что хрусталик глаза чрезвычайно сильно их поглощает. Хрусталик не только дает изображение на сетчатке, но и служит предохранительным светофильтром для нее от лучей с короткими волнами, начиная примерно от 400 mµ. Заметно задерживая синие и фиолетовые лучи, хрусталик тем самым способствует уменьшению хроматической аберрации в глаз, делающей изображение нерезким.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: