Сергей Вавилов - Глаз и Солнце

- Название:Глаз и Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03594-0, 978-5-367-03603-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Вавилов - Глаз и Солнце краткое содержание

Книга «Глаз и Солнце», созданная выдающимся ученым, академиком С. И. Вавиловым (1891–1951), стала классикой научно-популярной литературы. В ней представлена история изучения света, рассказано об устройстве человеческого глаза и свойствах излучения Солнца. Дополняют книгу тексты знаменитого физика Г. Г. Слюсарева, а также суждения мыслителей прошлого – Р. Декарта, Х. Гюйгенса, И. Ньютона, Дж. Беркли, О. Ж. Френеля и И. В. Гёте.

Глаз и Солнце - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует заметить, что кривая видности для денного зрения почти совпадает со средней кривой распределения энергии солнечного света, отражаемого и рассеиваемого зелеными растениями. Это обстоятельство, конечно, весьма выгодно для существа, живущего среди растений и в значительной мере питающегося ими.

Перед нами пример удачного приспособления глаза к реальным условиям жизни на Земле и доказательство действительного родства глаза и Солнца.

При очень слабых освещенностях кривая видности довольно резко изменяется. На рисунках 34 и 36 слева дана кривая видности для слабых освещений: мы замечаем, что она значительно сдвинута в синюю область спектра сравнительно с кривой для ярких освещений. Физиологи дают такое объяснение этой особенности сумеречного зрения. В сетчатке, как мы видели, есть два вида светочувствительных элементов – колбочки и палочки. В денном зрении главную роль играют колбочки, но чувствительность их невелика; при ослаблении света они перестают действовать, и на сцену выступают палочки с другой кривой видности. С этой точки зрения кривая I на рисунке 36 соответствует «денным» колбочкам, а кривая II – «ночным» палочкам.

Если денная кривая видности есть итог приспособления глаза к солнечному свету, рассеянному атмосферой, зеленью и пр., то, казалось бы, мы вправе ожидать, что «ночная» кривая приспособлена к ночному небу. Свечение ночного неба (если на нем нет Луны, рассеивающей прямой солнечный свет) слагается из света звезд, из ничтожного рассеяния солнечных лучей, даже глубокой ночью слегка проникающих в атмосферу, и, наконец, из собственного свечения неба, составляющего значительную часть общего свечения. Это собственное свечение неба объясняется излучением атомов кислорода и азота в верхних слоях атмосферы. Спектр ночного свечения неба линейчатый, в особенности ярка зеленая линия с длиной волны 558 mµ. Собственное свечение неба достигает максимума около полуночи. Однако в вопросе о приспособленности «ночной» кривой видности к ночному небу до сего времени остаются некоторые трудности. Измерения суммарного распределения энергии света от звезд и от свечения неба еще недостаточны. По опытам П. П. Феофилова, произведенным зимою 1941 года, суммарное распределение энергии ночного неба оказалось эквивалентным черному излучателю с температурой 400°, т. е. было краснее, а не синее, как ожидалось. Измерения эти не могут, однако, считаться общезначимыми, они должны быть повторены и расширены на разные места Земли и времена года. Кроме того, еще раз важно подчеркнуть, что для глаза в трудных ночных условиях еще более чем в денных, важно не само зрительное ощущение, а возможность различения окружающих предметов одного от другого. Эти вопросы изучены еще очень мало. Нельзя думать, что перемещение кривой ночного видения в сторону коротких волн случайно. В соответствии со всем ходом развития живого естественно предположить, что указанное перемещение кривой ночной видности способствует увеличению различительной способности глаза в ночных условиях.

В отличие от глаза, который должен видеть, лист растения должен усваивать световую энергию для химических превращений. Это находит свое выражение в спектральном расположении кривой фотохимической чувствительности зеленого растения. На рисунке 36 площадью III отмечена основная кривая поглощения зеленого красящего вещества растений – хлорофилла. Ее максимум резко сдвинут по отношению к кривой дневной видности в сторону длинных волн. Насколько это биологически целесообразно, почему в данном случае выгоднее длинные волны?

Вернемся к основному фотохимическому закону, о котором мы говорили в главе о свете. Мы видели, что для осуществления химического превращения в молекуле необходимо поглотить один квант h ν. Этот квант, конечно, должен по своей энергии превышать некоторую минимальную величину h ν 0, требующуюся для химического разложения, иначе реакция не пойдет. Поэтому ясно, что под действием инфракрасных лучей химические процессы мало вероятны.

С другой стороны, разложение может быть осуществлено всеми поглощающимися квантами h ν, энергия которых больше h ν 0. Однако, сколь бы велика ни была энергия кванта, он будет поглощен только одной молекулой и произведет то же, что и квант с относительно малой энергией, но превышающей энергию h ν 0. Отсюда ясно, что фотохимически для растения наиболее выгодны кванты с наименьшей энергией (но большей h ν 0), т. е. с наибольшей допустимой длиной волны.

Если теперь принять во внимание кривую среднего распределения солнечного света, изображенную на рисунке 36 (верхняя кривая), то очевидно, что в равномерном участке между 450 и 650 mµ наиболее выгодно расположить кривую хлорофилла в области 600–700 mµ, где она действительно и находится.

Когда фотографу нужно переместить максимум спектральной чувствительности пластинки из одной области в другую, он прокрашивает светочувствительный слой разными органическими красителями – «сенсибилизаторами», получая таким образом фотографические слои, особо чувствительные, смотря по надобности, к красным, желтым, зеленым лучам. Совершенно то же, как мы убедились, происходит и в природе, причем сенсибилизаторами служат зрительный пурпур и хлорофилл.

Форма кривой видности имеет огромное значение для осветительной техники. В большинстве искусственных источников света используется излучение при нагревании (свечи, керосиновые лампы, лампочки накаливания и т. д.); в этом излучении только часть лучей видима, остальные бесследно пропадают для глаза. Если повышать температуру тела с черной поверхностью, то все бо́льшие порции лучистой энергии переходят из инфракрасной области в видимую, источник света становится выгоднее. Однако так будет продолжаться не всегда. При повышении температуры одновременно часть лучистой энергии перекачивает в невидимую ультрафиолетовую область. Теоретически возможно достигнуть таких температур, когда огромная часть лучистой энергии перейдет в невидимую область ультрафиолетовых и рентгеновых лучей. Значит, существует некоторая наивыгоднейшая для глаза температура накала источника света. Какова она?

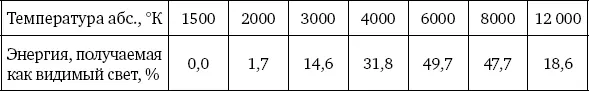

Таблица 3

В таблице 3 указан процент лучистой энергии, проявляющейся как видимый свет для разных температур.

Мы видим, что наивыгоднейшей температурой будет 6000°, когда половина всей энергии превращается в видимый свет. Но это температура Солнца! Какая же связь имеется между излучением Солнца, черным телом и глазом? Не случайность ли найденное совпадение? После того что мы узнали о свете, Солнце и глазе, после того как для нас становится несомненным, что глаз развился вследствие существования Солнца, в известном смысле для Солнца и под действием Солнца, найденная связь становится вполне естественной и необходимой. И Солнце, и светящееся черное тело наблюдаются одним и тем же глазом. Но глаз приспособился к Солнцу, поэтому для него подобие спектра искусственного источника спектру Солнца есть наиболее совершенное решение задачи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: