Владимир Шамшур - А. С. Попов и советская радиотехника

- Название:А. С. Попов и советская радиотехника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Военного Министерства Союза ССР

- Год:1952

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шамшур - А. С. Попов и советская радиотехника краткое содержание

Более полувека назад произошло одно из самых славных событий в истории русской науки: 7 мая 1895 г. великий русский учёный А. С. Попов продемонстрировал изобретённый и построенный им первый в мире радиоприёмник. С тех пор радиотехника прошла огромный путь развития — от посылки и приёма телеграфных сигналов до передачи изображений по радио. Радио стало мощнейшим средством связи и обороны нашей Родины, орудием политического и культурного воспитания, могучим средством организации масс.

А. С. Попов и советская радиотехника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1900 г. в 148-м Каспийском пехотном полку под руководством А. С. Попова, П. Н. Рыбкина и Д. С. Троицкого были в короткий срок смонтированы две легкие радиостанции, которые могли перевозиться на двуколках или переноситься 5 солдатами. Для обслуживания этих станций была создана команда искрового телеграфа. Так появилось первое подразделение в пехоте, работа которого на учениях в июне 1900 г. получила заслуженное признание.

Не только радисты прилагали все силы, чтобы обеспечить надёжную связь, но и командование полка стремилось применить радио в самых разнообразных условиях. 23 июня 1900 г. ввиду пасмурной погоды и плохой видимости наблюдательный пункт был вынесен на значительное расстояние и ему придана радиостанция. Благодаря этому донесения с пункта поступали в кратчайший срок, что помогло командованию полка разгадать намерения условного противника и вовремя принять нужные меры, чтобы отразить готовившуюся атаку. Радиостанции поддерживали связь на походе полка и при переправе через реки.

Об опытах по применению радиосвязи в армии А. С. Попов писал:

«Опыты скоро получили практическое направление благодаря тому, что командир Каспийского полка предоставил охотничью команду своего полка, обучающуюся под руководством капитана Троицкого различным способам военной сигнализации, для опытов с переносными станциями беспроволочного телеграфа.

Потом, с 6 июля по 9 августа, во время подвижных сборов, бывших между г. Ораниенбаумом и г. Лугой, работали без отказа две станции, собранные из имеющихся у меня под рукой приборов от прежних опытов. Всё вооружение полевых станций разработано капитаном Троицким, и все летние опыты велись под его руководством охотничьей командой Каспийского полка, состоящей из одного обученного телеграфированию офицера и нижних чинов команды. Мачты этих станций были сделаны из бамбука и при высоте, превосходящей 10 сажен, имели вес 28 фунтов; остальные приборы этих полевых станций (аккумуляторы, индукционная спираль) были распределены между тремя нижними чинами, причём вес их не превышал 35 фунтов (около 15 кг) на человека. Вся команда каждой станции состояла из пяти нижних чинов. Установка станции требовала не более 15 минут. Не входя в оценку этих опытов с военной точки зрения, я считаю эти опыты очень важными и многообещающими для военно-полевой службы. Во время подвижных сборов опыты были показаны многим лицам, занимающим высокое положение в военном мире, но я все-таки считаю нужным просить ваше превосходительство довести об этих опытах до сведения г. военного министра, так как я знаю, что пока мы первые обладаем переносными приборами, — все опыты в иностранных государствах как на море, так и на суше производились с приборами большой мощности, тяжёлыми и неудобно переносимыми.

Испытанные прошлым летом станции требуют дальнейшего усовершенствования в деталях. Лично я занят теперь многими первостепенной важности вопросами, касающимися усовершенствования судовых станций беспроволочного телеграфа, а задача разработки полевых станций иная, поэтому я считаю долгом указать, что решение этой задачи при небольшом моём участии было бы посильно заведывающему Кронштадтским военным телеграфом капитану Троицкому, и я надеюсь на скорый успех, если будут предоставлены в распоряжение капитана Троицкого нужные средства от Военного министерства» (докладная записка А. С. Попова Главному командиру Кронштадтского порта, апрель 1901 г.).

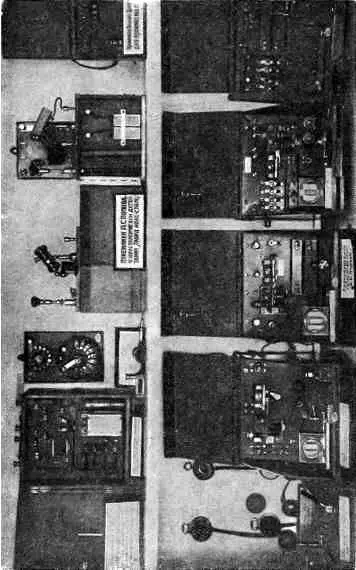

Приёмные радиостанции А. С. Попова в Ленинградском музее связи имени А. С. Попова.

Летом 1901 г. А. С. Попов вновь уехал на Чёрное море для руководства установкой радиостанций на военных кораблях и проведения более обширных опытов. Для этого весной 1901 г. он разработал сложные схемы приёмной и передающей станций, продумал вопрос о настройке их и подборе наивыгоднейшей высоты и длины антенн. Вся эта предварительная подготовка дала свои результаты: дальность связи достигала (при приёме на телефонные трубки) 150 километров, т. е. в шесть раз больше дальности опытов на том же Чёрном море два года назад.

Во время пребывания в Севастополе А. С. Попов получил письмо из Ростова-на-Дону от Комитета Донских Гирл. Ростовский порт, находившийся в 8 верстах от Азовского моря, испытывал затруднения с проводкой судов, вызванные тем, что в рукавах Дона (гирлах) уровень воды под влиянием ветра менялся по нескольку раз в день, причем убыль воды доходила до 2–3 метров. Внезапные обмеления рукавов были причиной того, что пароходы и баржи терпели аварии или были вынуждены ожидать, пока не поднимется уровень воды. Для извещений об уровне воды в гирлах применялась сначала оптическая сигнализация, прекращавшая свою работу в дождливые и туманные дни. В дальнейшем оптическая связь была заменена телеграфной линией, но и она часто выходила из строя. Спасти положение мог только радиотелеграф, и именно поэтому Комитет Донских Гирл обратился к А. С. Попову с просьбой оказать всемерное содействие.

Прибыв в Ростов, А. С. Попов приступил к осуществлению проекта строительства гражданских радиостанций, из которых одну решено было установить на пловучем маяке, а вторую — на так называемом Лоцмейстерском посту. Александр Степанович сам проверял монтаж, обучал техников. После пуска в ход линии радиосвязи на расстоянии около 12 верст, А. С. Попов уехал в Петербург и отсюда периодически интересовался работой своих радиостанций, поддерживая переписку с радистами.

Насколько успешно выполняли свои задачи радиостанции в Донских Гирлах, видно из того, что в дальнейшем по примеру Ростова и при активной помощи А. С. Попова была установлена другая линия гражданской радиосвязи через Днепр между Херсоном и Голой Пристанью (дальность 17 километров). Чтобы осуществить проволочную связь между этими двумя пунктами, пришлось бы вести линию в обход на расстоянии 150 километров.

По возвращении в Петербург А. С. Попов был назначен профессором физики Электротехнического института с сохранением обязанностей в Морском министерстве по организации беспроволочного телеграфа на кораблях флота. В своём заявлении по этому поводу он указывал, что эту работу на флоте «считает своей нравственной обязанностью довести до конца».

Преподавание радиотехники впервые в России началось в стенах Электротехнического института в 1902 г., когда А. С. Попов ввёл в программу читаемый им курс «Телеграфирование без проводов». Литографированное издание этих лекций было первым учебным пособием по радиотехнике для студентов.

А. С. Попов добился значительного изменения учебного процесса и повысил качество обучения студентов. Он создал физическую лабораторию и установил в здании института станцию радиотелеграфа. В 1902 г. А. С. Попов, значительно улучшив свои станции, сам участвовал в опытах в шхерах Финского залива, неподалёку от острова Тупоран-Сари. Учебный крейсер «Посадник» и приёмно-передающая радиостанция на берегу острова обменивались между собой радиограммами на расстоянии 26 километров, причём приём сигналов производился на ленту. Этот результат показал, что улучшения, внесённые изобретателем, значительно приблизили дальность приёма на ленту к дальности при приёме на телефонные трубки. Весной того же года А. С. Попов построил измерительный мостик для измерения малых ёмкостей, предназначавшийся для исследования антенн. Одной из последних его работ было непосредственное руководство работами по осуществлению беспроволочного телефонирования, проводившимися в стенах Электротехнического института.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Я попал [litres]](/books/1076497/vladimir-poselyagin-ya-popal-litres.webp)

![Владимир Поселягин - Я - попал [СИ]](/books/1086216/vladimir-poselyagin-ya-popal-si.webp)

![Владимир Чистяков - Попал, так попал! [СИ]](/books/1090298/vladimir-chistyakov-popal-tak-popal-si.webp)