Владимир Шамшур - А. С. Попов и советская радиотехника

- Название:А. С. Попов и советская радиотехника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Военного Министерства Союза ССР

- Год:1952

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шамшур - А. С. Попов и советская радиотехника краткое содержание

Более полувека назад произошло одно из самых славных событий в истории русской науки: 7 мая 1895 г. великий русский учёный А. С. Попов продемонстрировал изобретённый и построенный им первый в мире радиоприёмник. С тех пор радиотехника прошла огромный путь развития — от посылки и приёма телеграфных сигналов до передачи изображений по радио. Радио стало мощнейшим средством связи и обороны нашей Родины, орудием политического и культурного воспитания, могучим средством организации масс.

А. С. Попов и советская радиотехника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Радиосвязь в армии и гражданская радиосвязь находились в значительно худшем положении. Война с Германией обнаружила давно уже назревшее глубокое противоречие в обеспечении царской России средствами радио. Царское правительство не намеревалось создавать своей радиопромышленности, предпочитая привычные и удобные отношения с иностранными фирмами. Формально в договорах имелся пункт о том, что поставляемые станции должны быть изготовлены на русских предприятиях. Для выполнения этого пункта договоров Маркони и немецкая фирма «Сименс и Гальске» создали свои русские филиалы, куда ввозились из-за границы отдельные узлы и детали и где осуществлялась по существу лишь сборка станций из готовых изделий, доставленных из-за границы.

Поэтому русские радиоинженеры, служившие на заводах РОБТиТ, «Сименс и Гальске» и других предприятиях, вынуждены были работать лишь в качестве исполнителей, монтажёров, установщиков. Только первая мировая война дала возможность русским радиоспециалистам несколько активизировать свои стремления, начать освобождение от иностранной зависимости.

Русская армия была плохо вооружена радиостанциями: имелись походные станции фирмы «Телефункен», но в самом начале войны не было более мелких станций, в том числе кавалерийских, ранцевых, самолётных. Такими станциями «Телефункен» снабжала лишь немецкую армию.

Когда к началу войны связь России с Францией и Англией была прервана ввиду того, что немцы перерезали или захватили английские подводные кабели, русские инженеры на заводе РОБТиТ в рекордный срок 100 дней (сентябрь— декабрь 1914 г.) построили сверхмощные по тому времени передающие радиостанции, которые были установлены в Москве на Ходынке и Царском селе. Было ускорено изготовление мощных радиостанций для Николаева, Ташкента и Читы. На заводе «Дюфлон» В. П. Вологдин вёл проектирование машины высокой частоты для радиостанции во Владивостоке. По инициативе русских радиоинженеров, работавших на заводе «Сименс и Гальске» (лабораторией которого во время войны руководил Л. И. Мандельштам), а также на заводе РОБТиТ (где научным руководителем радиолаборатории был Н. Д. Папалекси), было увеличено производство полевых радиостанций и подготовлены к выпуску новые типы их. Завод Морского ведомства изготовил прекрасные по тому времени двухконтурные радиоприёмники, разработанные по проекту М. В. Шулейкина и И. Г. Фреймана. Радиоспециалисты, сосредоточенные в Офицерской электротехнической школе, наладили в мастерской школы производство радиопеленгаторных станций, которые были затем установлены на западной границе для радионаблюдения за передвижением частей противника.

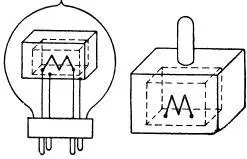

Ученик А. С. Попова, В. И. Коваленков ещё в 1910 г. в стенах Электротехническою института начал конструировать электронную лампу, предназначавшуюся им для осуществления телефонных трансляций на основе советов, данных А. С. Поповым. В 1914 г. В. И. Коваленков смог уже продемонстрировать съезду инженеров-электриков работу лампового усилителя, предназначенного для проволочных телефонных линий. В этом усилителе применялись построенные В. И. Коваленковым электронные лампы, конструкция которых показана на рисунке. В центре стеклянного баллона лампы виден катод в виде буквы М, окружённый металлической сеткой и алюминиевым анодом.

Лампы конструкции В. И. Коваленкова.

Лампа, показанная справа на рисунке, была изготовлена В. И. Коваленковым в 1914 г. и предназначалась для работы в качестве генераторной. Анод лампы представлял собой металлический прямоугольник, закрытый со всех сторон и имевший выводную стеклянную (кварцевую) трубку, через которую подводились провода к катоду и сетке. Снаружи лампа для сохранения вакуума обмазывалась менделеевской замазкой. Для охлаждения во время работы лампу опускали в ведро с водой.

В том же 1914 г. Н. Д. Папалекси провёл демонстрацию работы лампового генератора незатухающих колебаний на расстоянии 25 километров. В это же время начались попытки наладить производство электронных ламп на заводе Морского ведомства и на заводе РОБТиТ и разработку гетеродинов для приёма незатухающих колебаний.

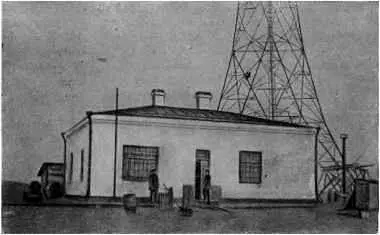

Наружный вид радиостанции на Югорском шаре.

Лампы, созданные Н. Д. Папалекси, имели оксидный катод прямого накала с никелевым сердечником. Катод помещался внутри сетки, выполненной в виде колпачка из никелевой проволоки. В свою очередь катод и сетка размещались внутри цилиндрического никелевого анода. Лампы были не чисто вакуумными, а работали при небольшом давлении ртутных паров. Это давление поддерживалось при помощи периодического подогревания небольшого отростка стеклянного баллона, в котором находилась ртутная амальгама серебра. Ртутные пары вводились для того, чтобы повысить эффективность работы лампы. Очень небольшой в количественном отношении выпуск ламп конструкции Н. Д. Папалекси, организованный на заводе РОБТиТ, оказал влияние на развитие радиотехники в период первой мировой войны. Выпуск этих ламп прекратился в 1917–1918 гг. перед переводом завода в Москву.

Следующий период работ по созданию отечественных, на этот раз уже чисто вакуумных, ламп начался в 1916 г. на Тверской приёмной радиостанции международных сношений, когда там стал работать по окончании Офицерской электротехнической школы М. А. Бонч-Бруевич. В августе 1916 г. он изготовил первую отпаянную приёмную лампу.

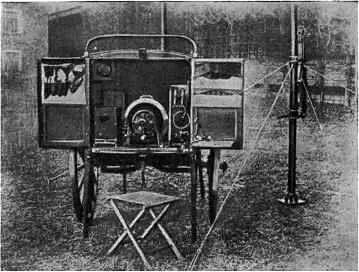

Радиостанция на двуколке в развёрнутом виде.

К 1917 г. Россия располагала следующими стационарными радиостанциями: в Москве и под Петроградом работали передающие мощные радиостанции, предназначавшиеся для связи с Англией и Францией. Выделенная приёмная станция международных сношений находилась в Твери. Радиостанция, подобная московской, но меньшей мощности, работала в Николаеве. Имелись также искровые станции в Ташкенте, Чите (по 35 киловатт в антенне), ещё меньшей мощности станции были в Кушке, Гельсингфорсе, Ревеле, Або, Петропавловске-на-Камчатке. Были установлены станции в ряде пунктов на севере. Некоторое количество радиостанций построило почтово-телеграфное ведомство: в Николаевске-на-Амуре, Либаве и Риге мощностью от 2 до 8 киловатт.

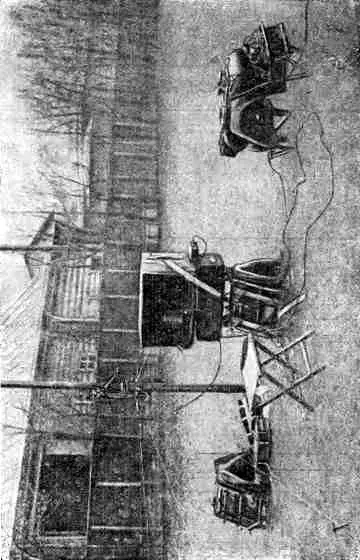

Вьючная радиостанция в развёрнутом виде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Я попал [litres]](/books/1076497/vladimir-poselyagin-ya-popal-litres.webp)

![Владимир Поселягин - Я - попал [СИ]](/books/1086216/vladimir-poselyagin-ya-popal-si.webp)

![Владимир Чистяков - Попал, так попал! [СИ]](/books/1090298/vladimir-chistyakov-popal-tak-popal-si.webp)