Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]

- Название:В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся] краткое содержание

В книге интересно и увлекательно автор рассказывает об актуальных исследованиях в некоторых областях физики, астрономии, космонавтики, электроники и знакомит учащихся с новейшими достижениями и проблемами науки

В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

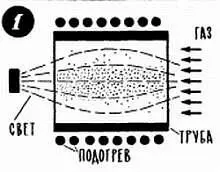

Аэротермооптика — это уже реальность. Она пока, правда, делает первые шаги, преодолевает разнообразные трудности (вот лишь три из них: сам световой луч, нагревая газ, меняет первоначальную его плотность; на газовую линзу покушается и гравитационное поле Земли; при быстром движении газа линзу могут испортить завихрения), однако уже выявилось немало потребителей газовых оптических систем. Это, например, световодные линии дальней связи, которые могли бы проложить практически неограниченное число телефонных и телевизионных каналов между городами и странами. В этих линиях информация передается с помощью световых сигналов, а не с помощью электрических, как в телефонных или телеграфных линиях связи. Свет идет по трубам, заполненным газом, или по пластмассовым световодам, выполняющим ту же роль, что телефонные или телеграфные провода.

Интересы аэротермооптики не ограничены газовыми линзами, и вот одно из подтверждений. Недавно в печати опубликованы расчеты так называемой «венерианской машины»: если к Венере под определенным углом направить острый луч лазера, то он, преломляясь в атмосфере планеты, может создать вокруг нее «вечное» световое кольцо, в которое можно вогнать большую энергию. Получится своего рода лазер с кольцевым резонатором, т. е. накопитель света, аналог конденсатора, который накапливает электрические заряды. «Венерианская машина» напоминает: у аэротермооптики неплохие перспективы в части принципиально новых приборов и процессов.

А теперь от этой экзотической профессии ТМО — экзотической хотя бы потому, что творения аэротермооптики имеют ту же физическую природу, что и мираж в пустыне, — мы перейдем к делу, на первый взгляд очень простому и прозаическому — к сушке. И сразу же обнаружим огромный диапазон областей техники и технологии, где применяется сушка. В процессе производства сушке подвергаются многие пищевые продукты, древесина, лекарственные препараты, микроскопические электронные приборы, автомобили, керамика, химические волокна, резина, строительные материалы, железобетонные изделия, ткани. Наконец, сушка входит важным элементом в технологию продукта, к которому все мы относимся с особым вниманием и имя которому Хлеб (справка: после обмолота зерно имеет влажность 24 %, а при неблагоприятных климатических условиях — еще больше; в хранилища должно поступать зерно с влажностью 14 %, а значит, необходима сушка зерна; масштабы этой операции нетрудно представить, вспомнив, что годовое производство зерна в стране составляет многие миллионы тонн; ежегодно зерносушилки должны убрать из зерна столько воды, что ею можно было бы заполнить плавательный бассейн площадью 10 км 2). Слово имеет руководитель сушильно-термической лаборатории Павел Степанович Куц:

— Нынешние методы сушки совсем не похожи на привычную для всех нас операцию «Клади на солнышко, пусть сохнет». Современная сушка — это прежде всего изучение тонких механизмов тепло- и массопереноса, разработка теории сушки. Только на этой основе создается современная сушильная техника.

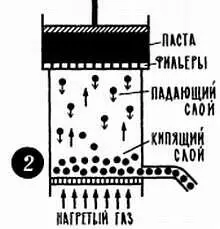

Приведу три примера. Первый относится к производству лекарств, к превращению пастообразных лекарственных смесей в плотные гранулы, из которых затем делаются таблетки. Для этого случая был разработан метод комбинированной сушки в падающе-кипящем слое: кусочки мягкой пасты, выдавленные из верхнего резервуара, сначала свободно падают вниз в вертикальной колонне, а навстречу им вверх идет поток теплого газа. Пока гранулы добираются до донной решетки, они слегка просушиваются, обрастают плотным сухим каркасом. Теперь уже в донной части аппарата можно производить интенсивную сушку в так называемом кипящем слое, перемешивая и прогревая гранулы потоками горячего газа (рис. 2). По этой схеме в институте был создан аппарат, который сейчас выпускается серийно и уже работает на ряде фармацевтических заводов. Приведу только три цифры, подтверждающие, что изучение тонких механизмов сушки с лихвой окупается — аппарат, о котором только что говорилось, работает в 4–8 раз быстрее своих предшественников и лучших зарубежных аппаратов; в нем в 2–2,5 раза снижены потери материала и в 3,5 раза уменьшена трудоемкость обслуживания.

Второй пример касается созданных в институте пневмогазовых зерносушилок производительностью от 2 до 50 т в час. В этих зерносушилках есть зоны контактного влагообмена между уже подсушенным и влажным зерном, нагрев зерна во взвешенном состоянии длится несколько секунд, он чередуется с охлаждением в плотном слое в течение примерно 10 мин. В итоге зерно высушивается быстро, равномерно, и, главное, в процессе сушки не снижаются его хлебопекарные качества, как это наблюдалось в сушилках старых образцов.

И наконец, пример третий. Интересная идея реализована в аппарате СВР (сушилка вихревая распылительная), предназначенном для сушки растворов, например для получения сухого молока. Здесь в цилиндрической камере создаются два встречных круговых потока: поток самого раствора и поток нагретого газа. Потоки эти сталкиваются, в камере образуются вихри, а в них идет интенсивный отбор влаги у раствора, и ее пары быстро удаляются. Вихревая сушка позволяет в 5—10 раз уменьшить размеры сушильных аппаратов, что должно понравиться не только технологам, но и строителям промышленных предприятий.

В этом рассказе промелькнуло упоминание о теплообмене в кипящем слое и можно было заметить, что «кипение» там никак не относилось к привычному процессу, с которым мы сталкиваемся при нагреве жидкостей. Да и вообще никакой жидкости в кипящем слое не было — там была лишь взвесь частиц, высушиваемые гранулы, пляшущие в потоках горячего газа. Но вот оказывается, что такая взвесь частиц обладает многими свойствами жидкости и даже носит название «псевдожидкость». Причем псевдожидкость обладает удивительными теплотехническими свойствами— твердые частицы в ней бурно перемешиваются и великолепно переносят тепло, во много раз лучше, чем такие прекрасные проводники тепла, как медь.

О некоторых свойствах псевдожидкостей и их использовании в теплотехнике рассказал руководитель лаборатории дисперсных систем, член-корреспондент АН БССР Сергей Степанович Забродский:

— Один из способов получения псевдожидкостей описал еще Дмитрий Иванович Менделеев, однако глубокое их изучение и практическое применение началось всего лет тридцать назад. Нетрудно в мысленном эксперименте пронаблюдать за процессом псевдоожижения, за получением псевдожидкости. На решетке или сетке находится сыпучий материал; снизу, из-под решетки, направляем вверх поток газа; постепенно увеличивая интенсивность потока, мы видим, как сыпучий материал приходит в движение, поверхность его выравнивается, напоминая водную гладь, наконец, сквозь толщу материала к поверхности прорываются газовые пузыри (рис. 3) и весь слой начинает бурлить, становится кипящим слоем. Вот эти бурлящие потоки частиц, перемещаемые и перемешиваемые потоками газа, — это как раз и есть псевдожидкость. О том, что дает создание псевдожидкости, заполнение газового потока частицами, говорит такой, например, факт: псевдожидкость, омывающая какую-либо деталь со скромной скоростью 1 м/с, осуществляет теплообмен столь же эффективно, как чистый газ, движущийся со сверхзвуковой скоростью, скажем 500 или даже 1000 м/с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)