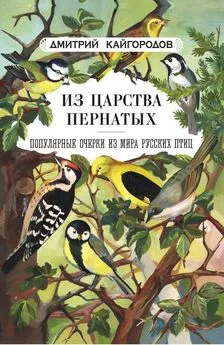

Дмитрий Кайгородов - Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц

- Название:Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Политехника»41973215-ab12-11e5-9ac5-0cc47a1952f2

- Год:2006

- Город:СП.

- ISBN:5-7325-0576-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Кайгородов - Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц краткое содержание

Данное издание является одним из лучших научно-популярных сочинении профессора Дмитрия Кайгородова. Образно, тепло и задушевно автор рассказывает о пернатых обитателях российских лесов и полей, детально описывает внешний вид, зоологические особенности, повадки наших птиц в период гнездования, дает рекомендации о содержании лесных и полевых птиц в неволе, и, как учитель музыки, подробно объясняет, как узнать пернатого по его пению. Сочинение автора пробуждает в душе читателя любовь не только к пернатым, но и к родной природе. Описание птиц сопровождается красочным их изображением на вклейке. Книга рекомендуется для всех средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также будет прекрасным подарком не только детям, но и взрослым любителям природы.

Из царства пернатых. Популярные очерки из мира русских птиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце августа соловьи отлетают на юг. Сначала все собираются, перелетают по кустам один к другому, как бы переговариваясь тихим «так-так», потом вдруг оставляют местность своего обитания. Трогаются в путь всегда вечером, когда стемнеет, и летят небольшими стайками – в два-три семейства. Улетают они далеко – в тропические страны. Летом соловей водится, за исключением Крайнего Севера, по всей России, повсюду, где только есть подходящие для него места. Он гнездится также в Крыму и на Кавказе.

Нужно заметить, что среди соловьев рядом с первоклассными певунами бывают и весьма посредственные. Плохие певуны – это большей частью соловьи молодые, еще не успевшие перенять у взрослых их мастерство. Также и по местностям есть различия в пении этих птиц: в одних местах держатся одни хорошие певцы (конечно, не считая начинающих молодых), в других же – знаток соловьиного пения забракует всех поющих соловьев. Выражаясь словами птичника: «Иной дельно поет, с толком, и колена хороши, и склад есть, а иного и слушать досадно: огородник – кричит зря. Ни складу, ни ладу, только мешает хорошего слушать. Рад его палкой убить…» [181]. По мнению птичников, превосходные певцы водятся именно в тех местностях, где птица держится свободно в большом количестве, не пугана, не вылавливается, потому что один хороший соловей нескольких «ставит на хорошую песню». Лет 30–40 тому назад особенно славились курские соловьи, за которых любители плачивали до 2000 рублей за штуку! В настоящее время предпочитаются соловьи киевские: 100–200 рублей за хорошего певца – и в нынешнее время не редкость. А какие бывают любители и знатоки соловьев, можно видеть из следующего рассказа [182].

«В пору прилета приводилось нам крыть соловьев. Чудесная это охота. В то время, когда полезет молодая травка и забуреют зеленью деревья, сердце так и колотит в грудь. Какое-то особенное, отрадно-тревожное чувство охватывает тебя всего; сила этакая овладевает и управляет тобой, как хочет. О чем ты ни думай, как ни развлекайся, а все стоишь на одном: если такая погода продлится еще неделю, соловьи должны прилететь. И пойдешь лучки прилаживать. Не порвалась ли сеть, крепки ли петли, не перетерлась ли веревка. Все хорошо, все задолго осмотрено и улажено. Нет – тебе не терпится. Двадцать раз возьмешь, повертишь, прикинешь на полу, покроешь – и как бы успокоишься. Подойдешь к окну, взглянешь на деревья в соседнем саду, на кустарник, и сам себе говоришь: дня через два, через три должны соловьи прилететь. Тепло, так и парит; почка расхохлатилась; кустарник покрывается мелким листом. Ночью не спится, ворочаешься, припоминаешь места; думаешь: покроют, мошенники, – потому место такое, кто его обойдет. Особенно рыжий – вычистит, ни одного пера не оставит. И решишь: завтра пойду посидеть с вечера, должны прилететь. Таким образом, передумаешь несколько раз одно и то же – и соберешься… Помнится, в барском лесу крыл я соловьев. Пришел ночью: темно, зги не видно; место было замечено. По дороге кое-как прошел, а как своротил в сторону, к осиннику, – саженях в трех от дороги нужно сесть, – все лицо изодрал сучьями. Ночь была теплая, тихая. Не шелохнет нигде; только сучья щелкают по лесу в разных местах. Изредка что-то шарахалось, да вдали камышевка всю ночь пела. Потом варакушки послышались с болота и разные голоса; этак перекличкою, то тут, то там. К утру, чуть только забрезжилось, невдалеке слышу дрозд (певчий) начал: тихо этак свист дал и запел – едва разобрать можно. Потом, словно словами, закричал сильно: „Приди-кум, приди-кум”, – так и выговаривает: раза три повторил это; да еще: „Деньги – есть! Деньги – есть! Выпьем, выпьем”, – скажет потом с хрипощей этак перещелкнет да как „филюлюкнет“ по лесу-то – ну, просто целовать надо птицу. Тут, слышу, сзади „фррру“, и полевее „фррру, фю-ить“, и подальше „фю-ить, тио, тио, тио, тио, тио“. Здорово сделал: кажется, каждое слово-то у него в землю уходит на три аршина. Потом, как шаркнет дробями – так это по лесу-то заговорило, Господи Боже мой! Потом как пульканье сделал, фу-ты! Отчетливость какая. И что он тут делал – уму помрачение. Двенадцать колен у него было, и одно к одному, ни одной помарки. Песня была высокая, не было у него этой бабьей томности, а сила и торжественность этакая: ниц упадешь перед ним. Ахнул он, помнится, раскатом, так лес-то, кажется, дрогнул от этой силы. Начал обыкновенно, потом выше и так просыпал, что себе не веришь, птица ли это делает? И тут же, раскат еще не стих по лесу, длинной пустил стукотней, потом сдвоил этак раза четыре свистом и сильно сделал „га-га-га-га-га”… Этакий чудный был соловей…»

А вот как этот соловей был пойман рассказчиком:

«На краю леса шла ровная, узкая дорога, по линии которой, редко один от другого, стояли большие дубы, а с другой стороны ровно длинной полосой стоял орешник. Тут в одном месте возле него стояли четыре небольшие, в руку толщиной, осинки. На одной из них, как сейчас гляжу, кривая этакая, поменьше всех, и держался соловей. Бывало, постоянно на ней, на верхнем сучке сидит и тарарахает на весь лес. И часто поет-поет – смолкнет, вскинет несколько раз хвостом и сразу пульк вниз, в орешник. Вот это самое место и было мною замечено, тут я и сидел шагах в десяти от него: в поросли у пня был у меня шалашик забран. Сижу в ту пору здесь утром, слушаю, а самого так и бьет, рук не могу удержать, трясусь. Гляжу по осинам-то – весь на глазах, на той же самой сидит стройно, крылья этак опустил и сильно делает отличное колено желной, потом как пустит этаким глухим свистом, так точно меня снизу кто-то шилом ткнул: вскочил с места-то, шагов пять отбежал и встал как каменный. Опомнился, когда он увидал меня и перелетел. И тут скорее бы уже лучок ставить, а я – то к шалашу сунусь, то к соловью, бегаю, как дурак, и не знаю, за что взяться. Насилу опомнился, схватил лучок, подбежал; туда-сюда глазами-то, смотрю – шагах в пяти от меня такает в орешнике; поскорее поставил лучок, пустил подвязного [183], отбежал за куст, да самочкой ему – фить-фить! Смотрю – перелетает, подобрался этак, хвостом помахивает да такает. А я ему опять – фить: как сделаю, так он ближе. Вижу, шагах в двух сел от лучка, увидел подвязного и раз к нему. Я хлоп! Вскочил: тут, бьется под сеткой… Бегу к нему да крещусь – дельно уж очень покрыл. Вынимаю его из-под сетки, а руки так и скачут; крылья бы связать – не могу, колотит лихорадка всего, да и шабаш: раззарился очень. Посадил в кутейку, снял лучки и не завязал ничто, марш домой. С версту этак прошел, хвать – ца где же у меня картуз-то? В лесу оставил. Ну, да, мол, завтра схожу, где-нибудь там.

Четыре года жил у меня этот соловей, и забыть я его не могу. Бывало, запоет – по всей улице соседи окна отворяют. И что ни возьми у него, любое колено чисто, отчетливо, и вся песня истинно нотная; постановка колен, стройность – редкая. Конечно, как на кого: иной ценит нежность, а иной силу и чистоту. В том и другом случае главное дело – склад песни. Хороший соловей поет с толком, у него песня, помимо достоинства колен, имеет склад. После сильного колена поставит легкое, нежное, потом пойдет переставлять колена в средних нотах, примерно клыканье, дудки, свисты и прочее, потом двумя коленами повысит, шаркнет – и опять умилит до слез. Чем полнее песня, тем лучше; только редкий многоколенный соловей без помарки – мажет, что называется: ставит в песне пискливо-скрипящие колена. В коленах ценятся чистота исполнения и нежность, в песне – полнота и склад».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: