Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А вот у авторов соответствующей компьютерной программы, моделирующей происходящие генетические процессы в популяциях, получилось наоборот (Sanford et al., 2007a,b).

Естественный отбор не только не успевает повышать приспособленность популяции, но даже оказывается не в состоянии просто поддерживатькачество генофонда популяции на постоянном, приемлемом уровне. Постепенно популяции генетически деградируют, накапливая всё больше и больше слабо-вредных мутаций. Вплоть до того, что генофонд совсем «дряхлеет», и за этим следует вымирание.

Понятно, что еслиавторы всё правильно смоделировали, то это ставит однозначный крест на дарвинизме. Сам автор книги (он же один из авторов соответствующей компьютерной программы) вообще пришел к выводу, что возраст всей жизни на Земле не может быть больше 100 тысяч лет. Иначе бы всё живое давным-давно уже повырождалось и исчезло с лица Земли. То есть, автор стал придерживаться младоземельных взглядов на развитие жизни.

Впрочем, в теорию непрерывного творения (с большими возрастами Земли) подобные результаты моделирования генетических процессов в популяциях тоже вполне укладываются. Более того, может быть, становится даже понятно, зачем требовалось создавать всё новые и новые биологические таксоны. Возможно, именно затем, что «старые» таксоны постепенно деградировали и вымирали (вследствие только что описанной генетической энтропии ). И периодическое «обновление» биологического разнообразия Земли было просто необходимой мерой.

Неуменьшаемая сложность.Эту термин появился с легкой руки Майкла Бихи (Behe, 1996). Сегодня мы знаем, что устройство многих биологических признаков (у самых разных живых существ) может иметь просто потрясающую сложность.

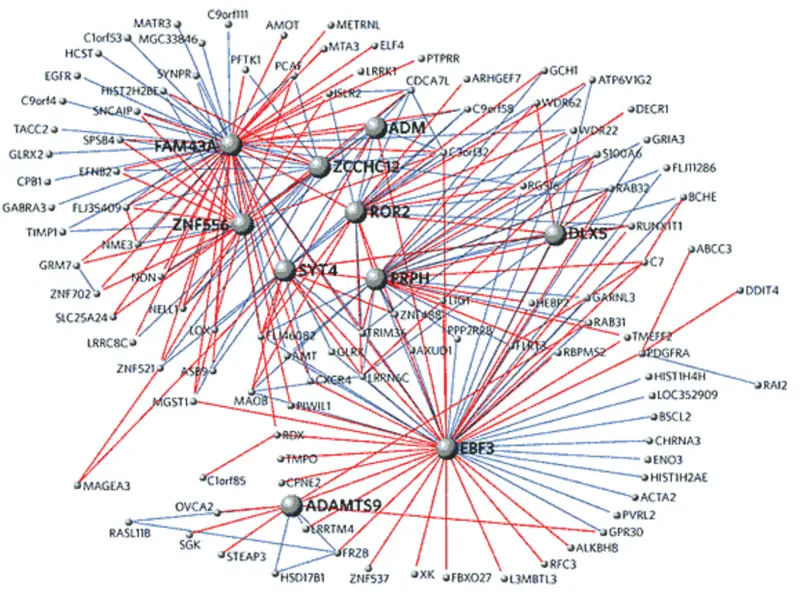

Давайте, например, еще раз полюбуемся, сколько нужно взаимодействующихгенов, чтобы мы с Вами имели возможность говорить(Рис. 56):

Рисунок 56. Комплекс связанных генов, так или иначе взаимодействующих с геном FOXP2, одним из генов, ответственных за формирование речи у человека (Konopka et al., 2009).

Число взаимодействующих генов здесь весьма впечатляет. Очень трудно представить себе естественную (постепенную) «самосборку» признака такой степени сложности – за счет того, что включение каждогонового гена в этот комплекс обязательно приносило организму какую-то гипотетическую пользу.

Это всё равно, как если бы мы искренне верили, что имеется реальная возможность создать турбореактивный двигатель, просто добавляя к этому двигателю по одной детали поочередно, причем таким образом, что этот турбореактивный двигатель каждый раз (после добавления каждой новой детали) становился бы для нас все полезнееи полезнее.

На самом деле, мы понимаем, что такого способа сборки реактивного двигателя не существует. Наоборот, подавляющее большинство деталей нам придётся соединять друг с другом безкакой-либо немедленной выгоды. Польза от всех этих действий появится только тогда, когда турбореактивный двигатель будет собран в достаточной степени, чтобы начать хотя бы минимальную работу. А до этого момента (неработающий) реактивный двигатель – не более чем груда бесполезного металла. Причем груда весьма обременительная.

Понятно, что какие-то (дополнительные) детали с турбореактивного двигателя всё-таки можно снять, чтобы этот двигатель продолжал еще хоть как-тоработать. Но столь же очевидно, что должен существовать и целый рядсовершенно необходимыхдеталей, без которых даже минимальная работа этого двигателя будет уже невозможной.

Это и есть знаменитая «проблема неуменьшаемой сложности» – для того, чтобы сложная система оказалась полезной (хотя бы в минимальной степени), для этого она должна быть уже рабочей(хотя бы в минимальной степени). Но для того, чтобы эта сложная система работала – необходимо одновременноеналичие (и правильное взаимодействие друг с другом) хотя бы несколькихэлементов, составляющих эту систему. Однако по отдельности, эти (разные) элементы – вообще бесполезны. Или даже обременительны (для организма). Поэтому они не могут быть отобраны естественным отбором. Каким же тогда образом эти элементы смогли появиться и закрепиться в популяциях (вопреки естественному отбору), чтобы потом (случайно) образовать сложную систему?

Пожалуй, еще раз приведу красноречивую цитату из работы (Анохин и др., 2007), посвященную именно этой проблеме:

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современной эволюционной теорией, является вопрос об эволюционном возникновении новых форм поведения. Нейробиологические исследования последних лет показывают, что в основе эволюционно сформированного поведения лежит координированная активность миллионов нервных клеток, образование специфических связей между которыми требует участия сотен генов. С одной стороны, для возникновения такой новойинтеграции кажется очевидной необходимость одновременногопоявления многихкомплементарных генетических изменений, в противном случае функция не будет обеспечена и организм не получит адаптивного преимущества в естественном отборе. С другой стороны, вероятность синхронного совпадения такого большого числа благоприятных мутаций чрезвычайно мала. Данное противоречие составляет одну из главных проблем в теории эволюции поведения. Еще более глубоким является вопрос о механизмах эволюционного возникновения сложныхповеденческих паттернов. Каким образом в филогенезе выстраиваются сцепленные последовательности поведенческих актов, где животное должно выполнить серию действий, каждое из которых недостаточно для адаптации, но своим удачным завершением запускает активацию следующего поведенческого этапа, ведущего к окончательному приспособительному результату?

Для преодоления этой очевидной трудности, верующие дарвинисты используют ряд теоретическихрассуждений. Во-первых, о том, что «пошаговое» совершенствование минимально работающих систем путем постепенного добавления к ним единичных полезных мутаций – всё-таки, возможно. А во-вторых, о том, что «минимально работающие системы» могли возникать, например, для решения другихзадач выживания, но потом могли изменятьсвои функции и служить основанием (преадаптацией) для создания уже других органов и тканей.

К сожалению, подобные рассуждения пока (вот уже сотню лет) не выходят за рамки чистых спекуляций, не подтвержденных ничем, кроме, собственно, теоретической возможности подобных сценариев. Причем гипотезы, предлагающие разные эволюционные схемы постепенного появления тех или иных сложных органов (или процессов) – практически всегда имеют самый общий, «расплывчатый» характер. Бездетальной проработки подробностей этого процесса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: