Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То есть, мы можем наблюдать в природе такие радикальные стили дизайна , в которых «выполнены» целые таксономические группыживых существ (вплоть до уровня семейств). Несмотря на отсутствие биологической необходимости в соблюдении подобного стиля. А внутри этого общего стиля дизайна, в свою очередь, наблюдается разнообразие его вариантов.

Кстати, в приведенном случае самки вообще не отягощены соответствующими «архитектурными излишествами» (см. рис. 53, изображения 4,5).

В тех же случаях, когда самки разделяютсходный стиль дизайна вместе со своими самцами, это обычно опять происходит в более «скромном» (биологически более благоразумном) варианте, чем у самцов (Рис. 54):

https://goo.gl/PkN2OR

Рисунок 54. Спаривающиеся стебельчатоглазые мухи. Хорошо видно, что у данного биологического вида стебельчатоглазых мух: 1) самка имеет стиль дизайна, сходный со стилем дизайна самца, 2) но в более «скромном» (биологически более благоразумном) варианте.

Впрочем, среди стебельчатоглазых мух есть и такие виды, у которых и самцы и самкиимеют «архитектурные излишества», развитые в совершенно одинаковойстепени! Однако у таких видов, в целом, гипертрофия обычно выражена скромнее, чем у тех видов, где самцы по этому признаку отличаются от самок (Рис. 55):

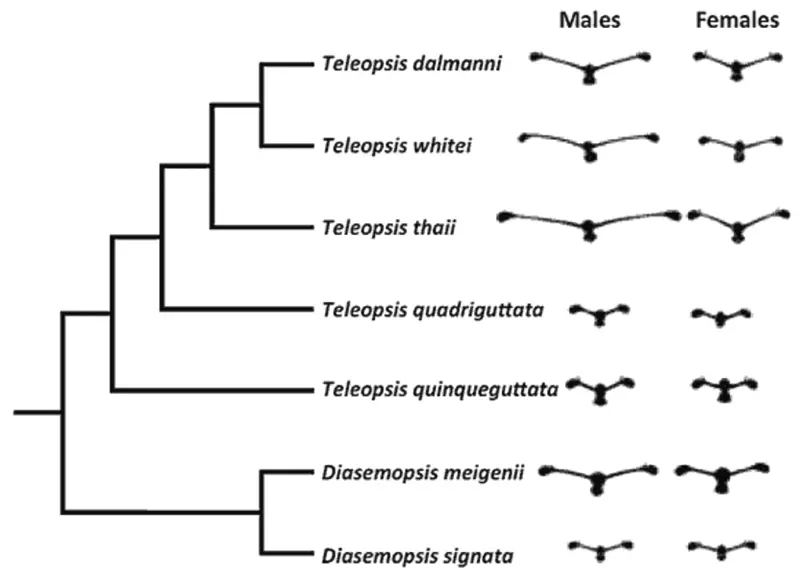

Рисунок 55. Разные виды и роды стебельчатоглазых мух (с предполагаемыми филогенетическими связями). Слева силуэт головы самцов разных видов, справа – самок. Рисунок взят из работы (Husak et al., 2011).

Из рисунка хорошо видно, что стебельчатоглазые мухи представлены как мономорфными видами, то есть такими, где морфология самца и самки вообще не различается. Так и диморфными видами, у которых имеется половой диморфизм по обсуждаемому признаку. Заметно, что в случае мономорфных видов, гипертрофия «стебельков», в целом, выражена слабее, чем в случае диморфных видов. В свою очередь, у самок диморфных видов гипертрофия признака всегда выражена скромнее, чем у самца.

И вот нам предлагается поверить, что этот радикальный стиль дизайна, в котором «выполнены» целые биологические родыв разных семействах мух (данный стиль дизайна повторяетсяеще и в разных семействах)… так получилось исключительно потому, что самки мух упорнопредпочитали самцов с самыми широко расставленными глазами. И в результате этих, поразительно устойчивыхполовых предпочтений ( не изменявшихся на протяжении долгих миллионов лет!) образовались целые родымух с видами, поголовно обладающими именно данным стилем внешности (в той или иной степени). Получается, что в рамках сразу нескольких биологических родов, имела место упорная«эволюционная движуха» в строго определенном направлении, да еще и вопрекидавлению обычного естественного отбора . Ведь никто, надеюсь, не будет спорить, что мухам со «среднестатистической» головой выживать всё-таки легче, чем с такой головой, которую имеют стебельчатоглазые мухи.

Интересно, что имеется ряд публикаций, в которых версия полового отбора у стебельчато-глазых мух… получила подтверждение. Будто бы самкистебельчатоглазых мух, действительно, предпочитают самцов с самыми широко расставленными глазами. И самцы с такими глазами, будто бы, тоже имеют преимущество в поединках с другими самцами. [126]

Такое явление я называю «телекинезом в биологии» . Когда очень хочется, чтобы результаты твоих собственных исследований сошлисьс прогнозами господствующей теории, то (о чудо!) результаты действительно могут сойтись с тем, с чем тебе очень хотелось, несмотря на реальное положение дел в данной области. Видимо, сила мысли некоторыхисследователей является настолько мощной, что сама реальность начинает искажаться, подстраиваясь под теоретические ожидания этих ученых. Такое явление я и называю «телекинезом в биологии». Особенно легко «телекинез в биологии» может происходить там, где исследования связаны с выявлением каких-нибудь статистических закономерностей, то есть там, где несколько лишних точек на графике способны изменить результат работы с формулировки «ожидаемой связи не выявлено» до формулировки «ожидаемая связь установлена» .

К сожалению, у научных результатов, добытых таким «телекинетическим способом», обычно начинаются проблемы с воспроизводимостью, как только другиеисследователи начинают проводить независимые исследования. Видимо, другие исследователи уже не обладают достаточной силой мысли, чтобы влиять на реальность правильным образом. Поэтому они и не могут воспроизвести результаты, добытые с помощью «телекинеза в биологии». Таким образом, «телекинетические» результаты обычно живут в науке только дотого момента, пока не будут проведены другие (независимые) исследования в этой же области.

К сожалению, независимых специалистов часто не хватает для того, чтобы проводить повторные исследования одних и тех же биологических объектов. Поэтому иногда «телекинетические» результаты в биологии могут спокойно «жить» годами. И даже попадать в соответствующие учебникив качестве «доказанных фактов». В итоге складывается ситуация, когда одни «телекинетические» результаты опровергаются независимыми исследованиями. А другие всё еще «живут», дожидаясь своего опровержения. Например, «обнаруженные» в ранних исследованиях половые предпочтения пав (самок павлинов) к самым большимхвостам своих кавалеров – уже опровергнутыв более поздних работах. А вот «половые предпочтения стебельчатоглазых мух», вроде бы, пока еще только дожидаются своего «разрушителя мифов».

Впрочем, некоторые авторы, стараясь подтвердить половой отбор слишком рьяно, иногда неправильно понимают «линию партии»… и в результате получают такие результаты, которые, наоборот, опровергаютверсию про половой отбор . Например, в работе (Wilkinson & Reillo, 1994) авторы установили, что еслиначать искусственно отбирать линию мух с короткимрасстоянием между глазами, то уже через 13поколений такой селекции, самки этой линии начинают предпочитатьсамцов с короткимрасстоянием между глазами! То есть получается, что самки всего за 13 поколений самостоятельно изменилисвои исходные половые предпочтения не просто на другие, а вообще на противоположные.

По сути, получилось, что половые предпочтения самок стебельчатоглазых мух просто пассивно следуютза тем направлением отбора, которое имеется в данный момент, не демонстрируя никакой устойчивости. Понятно, что такой результат сразу же обесцениваетверсию о половом отборе , который якобы упорно происходил в строго определенномнаправлении в рамках целого биологического семейства, на протяжении долгих миллионов лет. Ведь если половые предпочтения самок настольконеустойчивы, что могут изменяться (вообще на противоположные) за 13 поколений, то ни о каком формировании (под действием столь изменчивых половых предпочтений) единогоморфологического облика сразу у множества биологических видов (относящихся к целому семейству мух) – не может быть и речи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: