Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сам Ковалев предпочитает говорить об этом факте, как о механизме видообразования на базе «системных мутаций», связанных с наличием определенного комплекса внутренних(геномных) и внешних (средовых) условий (Ковалев, 2001). То есть, говоря простыми словами, о той самой скрытой изменчивости(скрытых возможностях), уже «запрятанных» в генотипе этого вида, и пробуждаемых внешними условиями.

В любом случае, это изменения непо Дарвину. Это либо проявление мощной скрытой изменчивости , либо вообще эволюция по волшебству .

И наконец, последнее. Столкнувшись с этим примером ( жуки, которые дружно решили начать летать ), верующий дарвинист, скорее всего, согласится с Вами, что это не пример эволюционных новшеств, а реализация возможности, которая уже имелась у этих жуков. Но (скажет дарвинист) это у них «включилось» их эволюционное прошлое. То есть, эти жуки раньше умели летать, а потом у них эта способность деградировала (по тем или иным причинам). Но эта деградация (как оказалось!) еще не окончательная – в данном случае (и в новых условиях) эволюция еще могла повернуть вспять, что она (эволюция) и продемонстрировала.

Такие рассуждения дарвиниста лично для Вас некритичны. Поэтому здесь поступайте так, как Вам больше нравится – можете избрать агрессивный стиль, а можете, наоборот, спокойный:

1. Вы можете не согласиться с дарвинистом. Сказать, что его предположения – не более чем теоретические спекуляции о гипотетическом эволюционном прошлом жуков, которые невозможно проверить. И потребуйте от дарвиниста предоставить Вам огарок той свечи, которую этот дарвинист (наверное?) держал всё то время, пока эти жуки (на его глазах?) постепенно «отказывались от полета за ненадобностью» .

2. Или же Вы можете сначала согласиться с дарвинистом. Сказать, что пусть будет так. Но это не отменяет того установленного факта, что скрытая изменчивость у разных биологических видов – имеется(хотя бы в варианте «призраков прошлого» ). Поэтому прежде чем приводить «строго установленные примеры эволюции» … следует трижды подумать, насколько действительно «строги» эти примеры. Не являются ли и эти примеры тоже, на самом деле, просто «призраками прошлого» ?

Получается, что мы не можем быть строгоуверены ни в одном примере видимойэволюции, какой бы пример изменений мы ни нашли в живой природе. Ведь соответствующие «эволюционные изменения» вполне могут оказаться проявлением той самой скрытой изменчивости , а вовсе не наблюдаемой эволюцией .

И когда дарвинист освоит эту мысль, далее скажите ему, что и предположения о «призраках прошлого» тоже недостаточно строги. Потому что когда речь идёт о прошлом, то это ведь, на самом деле, гипотетическое прошлое. А как известно, гипотетическое прошлое далеко не всегда оказывается реальным прошлым. Поэтому строгооперировать мы можем лишь самим фактом существования скрытой изменчивости . А соответствующую эволюцию – лишь предполагать. Таким образом, у нас вообще не остаётся строго установленных примеров эволюции (никаких).

Кстати, такое постепенное подведение дарвиниста к нужной мысли через другую, «переходную» мысль, напомнило мне еще один установленный пример очень быстрых «эволюционных изменений», тоже весьма интригующий. Это знаменитые «тли Шапошникова» (Шапошников, 1961).

4.7. Тли Шапошникова

В этом исследовании Шапошников тоже вывел «новый вид» тлей (очень быстро, практически за один сезон), которые смогли жить на новом растении хозяине, ранее абсолютно непригодном для этих тлей… после того, как Шапошников «потренировал» этих тлей на другом, «переходном» хозяине, более подходящем для исходных тлей.

Самое удивительное в этих исследованиях было то, что всё происходило очень быстро. Шапошников пересаживал примерно по 10тлей на новое растение, а потом отсаживал обратно, для «восстановления жизненных сил». Таким образом, тли «тренировались» выживать на новом растении, на котором они исходно не питались, и не размножались. И по прошествии очень небольшого числа поколений (не более восьми!) тли вдруг начинали и питаться, и размножаться на новом растении. Причем этот переход всегда носил скачкообразный характер– сначала выживаемость тлей на новом растении имела неустойчивый характер. Но после определённого, конкретного поколения, тли вдруг дружноприживались на новом растении.

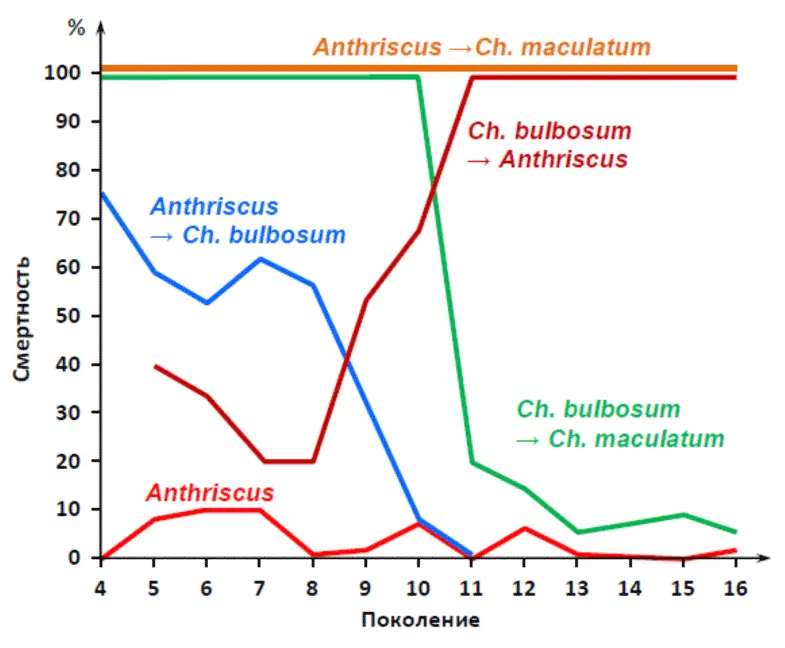

Остановлюсь только на самом ярком получившемся результате. Вот графики приживаемости тли Dysaphis anthrisci majkopica на новых (для этого вида тлей) растениях Chaerophyllum bulbosum и Сh. maculatum (Рис. 17):

Рисунок 17. Графики, показывающие смертность и приживаемость тлей в ряду поколений на новых для них растениях в экспериментах Шапошникова. [36] Рисунок взят из статьи русскоязычной википедии, посвященной «тлям Шапошникова»: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Dysaphis_anthrisci_majkopica.gif

Из графика видно, что тли этого подвида:

1) Неплохо прижились на растении Anthriscus (красная линия внизу). Хорошо видно, что смертность тлей на этом растении – минимальна (это контрольная группа, которая никуда не пересаживалась).

2) При прямом пересаживании тлей с растения Anthriscus на растение Ch. maculatum – тли данного подвида не питались, не размножались и гарантированно (100 %) гибли (верхняя оранжевая линия).

3) Зато тли оказались способны «пересесть» c растения Anthriscus на Сh. bulbosum (синяя линия на графике). Причем до 8-го поколения наблюдались резкие колебания плодовитости и смертности, но после 8-го поколения – тли прижились на новом растении, и смертность резкоупала.

4) Более того, тли, прижившиеся на новом растении ( Ch. bulbosum ), почему-то потерялиспособность питаться на старом растении ( Anthriscus ). Из графика видно, что после всё того же восьмого (опять восьмого!) поколения – смертность этих «новых» тлей на старом растении резко повышается, достигнув к 11 поколению отметки в 100 % (темно-красная линия на графике, резко ползущая вверх).

5) В то же время, тли, прижившиеся на новом растении ( Ch. bulbosum ) – неожиданно приобрелиспособность питаться и размножаться на растении Ch. maculatum, которое изначально было вообще непригоднымдля исходныхтлей данного подвида. Хорошо видно, что зеленая линия (смертности тлей) на графике крайне резко «падает» вниз на 10–11 поколениях. Что говорит о весьма синхронном«переключении» тлей. Это выяснилось после того, как тлей с Ch. bulbosum начали регулярно пересаживать на Ch. maculatum. В результате этих «тренировок», уже на 8–9 поколениях тли получили способность питаться на новом для них растении Ch. maculatum (причем дружно), а с 10–11 поколений уже нормально размножались на этом растении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: