Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И смысл целого комплекса специальных приспособлений, которые помогают жирафу выживать, несмотря на столь радикальную внешность, тоже становится ясным – этот комплекс предназначен именно для того, чтобы жираф успешно выживал, имея столь замечательную внешность.

И наконец, почему жирафы не пинают друг друга копытами, а борются именно с помощью своих длинных шей? А потому, что это просто программа полового поведения у данного вида заложенатакая (а не другая). Поскольку у жирафа почти всё «крутится» вокруг его шеи, то, наверное, не удивительно, что и в программе брачного поведения эта шея тоже задействована.

Как видим, в рамках недарвиновских исследовательских программ, и внешность жирафа, и его поведение объясняется настолько просто и естественно, насколько это вообще возможно.

На этом я, пожалуй, закончу с нашими удивительными жирафами.

И переключу Ваше внимание на другое африканское животное, которое знаменито ничуть не меньше, чем жираф. Речь пойдёт об абсолютном мировом рекордсмене по бегу на короткие дистанции – о знаменитом африканском гепарде.

Дело в том, что совсем недавно гепарды тоже неожиданно подложили «свинью» бедным дарвинистам. Последнее исследование гепардов в дикой природе очень удивило зоологов. Оказалось, что высшая скорость, развиваемая гепардами в погоне за добычей в дикой природе, обычно не превышает 10–18м/c. В среднем, высшая скорость в охотничьих забегах гепардов составила всего 15м/c, или 54км/ч (Wilson et al., 2013). В то же самое время, эти жегепарды показали, что в принципе, они способны бегать в природе с максимальной скоростью 26м/c ( 93км/ч). [53]А в неволе были получены цифры и до 29м/c ( 104км/ч).

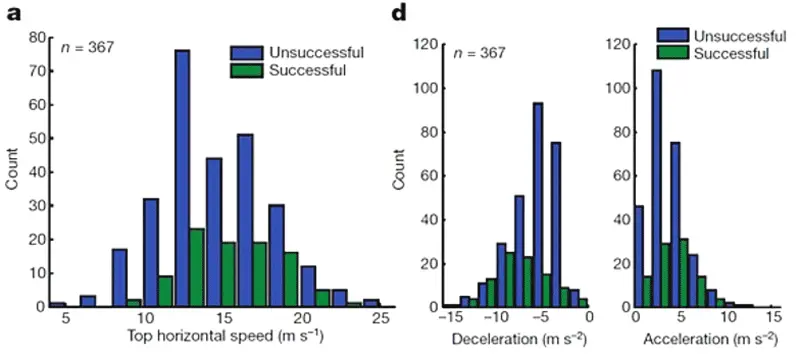

Получается, что гепарды в природе преследуют свою добычу… на среднейскорости. То есть, не сильно напрягаясь, эдаким «бегом трусцой». Тем не менее, гепарды добивались успеха примерно в одной трети случаев уже при максимальной скорости забега всего 12м/c ( 43км/ч). А при максимальной скорости 15м/c ( 54км/ч) успех сопутствовал им уже примерно в половине случаев погони (Рис. 25). Интересно, что при дальнейшем увеличении максимальной скорости забега от 15до 20м/c доля успешных исходов погони практически не возрастала. А при скорости выше 20м/c, кажется, даже убывала (Рис. 25):

Рисунок 25. Слева (а) график, показывающий число (по вертикали) охотничьих забегов гепардов, проделанных ими с определенной максимальной скоростью (м/c, по горизонтали) из общего числа измеренных 367 забегов. Синие столбики – неуспешные охоты гепардов. Зеленые столбики – успешные охоты гепардов. Справа (d) графики, показывающие величины максимального торможения и ускорения, продемонстрированные гепардами в 367 забегах (по вертикали – число забегов, в которых было продемонстрировано ускорение или торможение определенной величины). [54]Рисунки взяты из работы (Wilson et al., 2013).

Очевидно, что получается очередной биологический курьёз – «свидетели Дарвина» многими десятилетиямирассказывали наивным читателям страшные истории о том, как бедные гепарды сурово отбирались естественным отбором в ходе борьбы за существование, где в стремительных забегах за самыми быстроногими антилопами мира выживали только самые скоростные гепарды. И в результате, через многие-многие тысячи лет этого беспощадного отбора и «отобрался» (автоматически) современный гепард, этот шедевр природы, почти каждая черта которого говорит нам о скорости, скорости и еще раз скорости.

Однако результаты последнего исследования радикально изменили ситуацию. Теперь верующим дарвинистам необходимо срочно придумывать какую-то другую сказку (почему гепард стал таким, какой он есть). Ведь теперь возникает закономерный вопрос – а как это гепарды умудрились развить в себе способность достигать скоростей 25- 29м/c, если в природе они вполне успешно «гоняются» за добычей с максимальной скоростью 15м/c? Кто тот дополнительныйтренер (помимо естественного отбора ), которому так не понравились скоростные нормативы, предъявляемые гепардам в реальной природе, что он натренировал гепардов бегать со скоростью, в полтора раза большей?

Здесь можно, конечно, что-нибудь придумать. Например, предположить, что гепарды не демонстрируют максимальной скорости забега потому, что убегающая жертва может в любое мгновение повернуть, и гепард должен успеть повернуть за ней тоже. А это, наверное, было бы трудно сделать при слишком больших скоростях. Вот гепарды и осторожничают. Однако такое рассуждение содержит слишком много слов. Если сократить все лишние слова, то получится, что мы предположили следующее – маневренностьбега гепарду гораздо важнее, чем высокая скорость этого бега.

Но от такого предположения наш предыдущий вопрос всё равно не снимается. Действительно, если в природе гепарды отбирались, в основном, на маневренность бега (а не наивысшую скорость), тогда каким же образом они так «отобрались», что теперь могут бегать в полтора-два раза быстрее, чем это необходимо?

Если, допустим, у ястребов шел отбор именно на маневренность полёта, то мы и должны ожидать получить «на выходе» ястреба (исключительно маневренную птицу), но никак не стрижа (рекордсмена скорости в горизонтальном полете).

Таким образом, здесь мы имеем случай, полностью аналогичный пресловутой «шее жирафа». Ведь дарвинисты нам тоже рассказывали страшные истории, что жирафы стали такими из-за беспощадной борьбы с голодом, огромной необходимости дотягиваться до самых верхних (оставшихся) веточек акации. И в конце концов жираф так «отобрался естественным отбором», что стал ростом 5–6 метров… А потом оказалось, что жирафы почему-то предпочитают питаться с высоты всего примерно 3метра.

В общем, получается, что и величавые 5-метровые жирафы, и великолепные гепарды, бегущие со скоростью 100 км/ч (при необходимых 55) – это результат чего-то другого, но только не «естественного отбора более приспособленных». [55]

Ну а сейчас нас ждут совсем свежие легенды дарвинизма. Так сказать, «свежеиспеченные» (или свеже-жареные ). Еще не надоевшие так, как древние сказки про «естественный отбор голодающих жирафов» или про «эволюцию гепардов, игравших в догонялки с антилопами».

7.2 Новые легенды дарвинизма

Итак, что же делать верующему дарвинисту?

Ведь строгая (эмпирическая) доказательная база дарвинизма – крайне слаба. И это на фоне разрушения старых, известнейших сказок дарвинизма. Только что я рассказал о том, как в начале 21 века была разрушена старая сказка Дарвина – «Почему у жирафа такая шея» ? Точно так же, в начале 21 века в ходе эмпирических проверок рухнула и другая, еще более знаменитая сказка дедушки Дарвина – «Почему у павлина такой хвост» ? Об этом трагическом крушении я подробно расскажу позже (уже в следующей книге).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: