Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но не будем отвлекаться. Давайте запомним темпы видообразования рыб – сотниразных видов за 15 тысяч лет. [92]

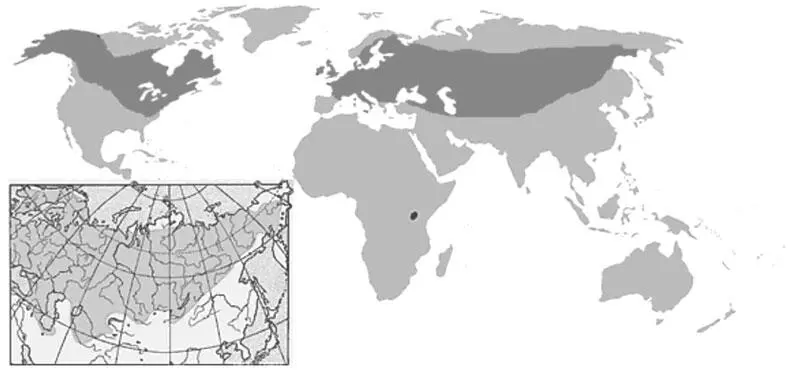

А теперь посмотрим на привычную нам обыкновенную щуку (Esox lucius). Эта рыба имеет огромный ареал, простирающийся по всей северной части Евразии и еще по Северной Америке. На протяжении этого ареала разные популяции щуки существуют в весьма разных экологических условиях. Достаточно сказать, что южные границы щучьего ареала проходят (в Евразии) по югу Черного и Каспийского моря и по водоёмам пустынь Средней Азии, а на северных границах своего ареала щучьи популяции располагаются в водоёмах тундровой зоны (Рис. 33):

Рисунок 33. Общий (мировой) ареал обыкновенной щуки. [93]В нижнем правом углу – уточненный ареал обитания щуки на территории России и сопредельных территорий. Маленькое пятнышко черного цвета в Африке приведено для сравнения. Это то самое озеро Виктория, которым и ограничен ареал тех трех сотен видов цихлид, которые обитают в этом озере (пояснения в тексте).

Щуки живут и в опресненных частях морей, и в воде с кислой реакцией, и в стоячих озёрах, и в текучих реках (хотя предпочитают стоячие и слабопроточные воды) и т. п.

Но на всем этом ареале… щука представлена одним (!) видом.

То есть, в данном случае мы имеем нулевыетемпы эволюции (по сравнению с эволюцией цихлид озера Виктория).

Как можно объяснить столь чудовищное различие в темпах видообразования в этих двух случаях? Ведь согласно дарвиновской теории эволюции, силы, приводящие к изменению биологических таксонов, в обоих случаях одинаковы.Это: 1) случайные мутации, 2) дрейф генов, 3) эффект основателя, 4) естественный отбор. Какие из этих факторов работали с бешеной скоростьюв случае африканских цихлид, и фактически стояли на местев случае щуки? И самое главное, почему?

Скорость появления случайных мутаций – считается примерно постоянной для любых биологических таксонов.

Дрейф генов – тоже не зависит от специфики озвученных случаев, а зависит лишь от размера популяций. Понятно, что размер щучьих популяций (в самых разных озерах, озерцах, реках, речках, речушках, старицах и болотах Евразии и Северной Америки) колеблется никак не меньше, чем размер популяций африканских цихлид в озере Виктория.

Естественный отбор – зависит от разнообразия экологических условий. Понятно, что разнообразие экологических условий, в которых вынуждены существовать разные популяции щуки (на всем огромном ареале), выше, чем у цихлид, дружно «тусующихся» в одном озере (пусть даже и очень большом).

Кстати, щука обитает и в озере Байкал,которое тоже является огромным,да к тому же еще и самым глубоководным озером мира. Тем не менее, никаких 300 видов щук мы в этом озере почему-то не наблюдаем.

Точно так же не наблюдаем мы здесь и 300 видов окуней.А наблюдаем мы на Байкале только одинвид окуня. Это всем известный речной окунь (Регса fluviatilis), который распространен по всей Евразии так же широко, как и щука.

Но может быть, в столь чудеснойскорости эволюции цихлид виноват пресловутый половой отбор? Может быть, цихлиды – это просто такие рыбы, которым для успешного выживания очень важны чисто эстетические переживания? И поэтому они особо придирчивы к внешности своих половых партнеров, что и заставляет эволюцию двигаться в сторону то одних, то других эстетических вкусов этих рыб?

Нет. Половой отбор не можетускорить темпы самой эволюции (как таковой). Потому что он не ускоряетпоявление случайных мутаций.

В первую очередь, половой отбор не может ускорить темпы изменения самихполовых предпочтений. Ведь в рамках дарвинизма, эти изменения – тоже результат случайных мутаций. Но случайные мутации, приводящие к изменению самих половых предпочтений – не могут «бежать впереди паровоза», то есть, опережать скорость обычного мутационного процесса сразу на несколько порядков. А если всё-таки вообразить, что могут, тогда необходимо озвучить причины подобного галопированиямутаций.

То же самое касается и появления новых признаков. Даже такие признаки, которые предпочитаются в ходе полового отбора, не могут появиться быстрее соответствующих мутаций. Допустим, какая-нибудь молодая самка цихлиды мечтает о самце, отличающемся от всех других особенно красивым крутым лбом. Но как бы эта самка не мечтала о таком красавце-мужчине, её мечтам не суждено будет сбыться до тех пор, пока не возникнет соответствующая случайная мутация. А чтобы после этого самец стал еще красивее (т. е. еще более крутолобым) – должна случиться уже следующая случайная мутация. И так далее. Но соответствующие случайные мутации могут возникать только «в порядке очередности», [94]где очередь «движется» со средней скоростью… обычногомутационного процесса, примерно равногоскорости мутационного процесса у тех же щук и окуней.

Наконец, половой отбор неускоряет даже процесс закреплениялюбых признаков, кроме тех, которые прямо предпочитаются в ходе самого полового отбора (в данный момент времени).

Таким образом, единственное, что может сделать половой отбор в плане «ускорения эволюции» – это изолироватькакую-то часть популяции рыб от другой части популяции этих же рыб, за счет соответствующей разницы в половых предпочтениях. А дальше можно предположить постепенное накопление различиймежду этими двумя (изолировавшимися) популяциями… в результате всё тех же: случайных мутаций, дрейфа генов и естественного отбора.

Однако одно озеро в лесотундре, отделенное от другого озера (где-нибудь в тайге) на расстояние в 200 км, наверное, изолирует одну популяцию щуки от другой популяции щуки ничуть не хуже (а скорее всего, гораздо лучше), чем пресловутый половой отбор. Следовательно, эволюция щук в этих изолированных озерах должна идти никак не меньшими темпами, чем эволюция африканских цихлид, воображаемоозабоченных половым отбором в пределах одного и того же озера. [95]

Давайте еще раз вспомним, что щука – это вид, весьма пластичный в экологическом отношении. Совсем маленькие щучки питаются зоопланктоном, потом переходят к более крупной «мелочи», а заканчивают весьма серьёзной добычей, доходящей вплоть до уток. Ну а про всяческое разнообразие: в скорости течения, рН среды, солености и жесткости воды, водного грунта, степени развития водной растительности – я уже говорил выше. Таким образом, казалось бы, щука очень легко могла бы «эволюционно расщепиться» сразу на целую кучу разных видов. Однако не «расщепляется».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: