Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зато такая возможность чуть ли не предсказывается в рамках теории непрерывного творения. Где биологические таксоны эволюционируют либо потому, что их прямо изменяют, либо потому, что в новые (создаваемые) крупные таксоны заранее закладывается определенный потенциал для их будущего дробления на более мелкие таксоны. И те биологические таксоны, в которые был исходно заложен высокий потенциал будущей «псевдо-эволюции», соответственно, её и демонстрируют (цихлиды). А вот те таксоны, в которые этот потенциал не был исходно заложен (щуки, окуни и т. п.), соответственно, никакой «эволюции» не демонстрируют.

На всякий случай необходимо отметить теоретическую возможность еще одного, более радикального варианта, но тоже в рамках концепции непрерывного творения. Нельзя исключать, что и сам «распад» цихлид на разные роды или виды, хотя и был заранее предопределен (запрограммирован), но тоже происходил не произвольно, а направлялся соответствующей разумной силой. То есть, процесс формирования окончательногобиологического разнообразия тоже мог корректироваться в той или иной мере. Если это действительно так, тогда можно говорить практически о «ручной лепке» (в переносном смысле, конечно) биологических видовв рамках разных таксономических групп. [101]

И в ходе такого (управляемого) процесса вышло так, что какие-то биологические группы получили большее число видов, а какие-то – меньшее. Или даже не «вышло так», а так и было запланировано,чтобы какие-то семейства рыб поражали разнообразием форм, расцветок и поведения. А другие таксоны создавались в более «скромном» варианте. В связи с этим интересно, что цихлиды – это, в подавляющем большинстве, тропические рыбы. А как известно, именно тропики поражают нас особенным изобилием разнообразных красок и форм, причем не только рыб, но и целого ряда других биологических таксонов (например, птиц, бабочек, цветов и пр.). Так что разнообразие цихлид может быть вполне запланированным элементом, вносящим свой (определенный) вклад в общий тропический стильдизайна (буйства красок и форм).

Итак, феномен образования сотен видов цихлид за 15.000 лет в озере Виктория, «поделённый» на феномен необразования никаких видов щук, окуней, ершей и колюшек на огромной территории Евразии и Северной Америки, может быть объяснен одним из нижеперечисленных способов:

1. Кто-то очень увлекся таксоном цихлид, и наделал (практически «вручную») целую кучу самых разных видов этих очаровательных созданий.

2. В районе озера Виктория примерно 10 тысяч лет назад кто-то потерял работающий прибор «Видообразователь-ПГЦ3495».

3. Весь таксон цихлид был изначально создан с большим (но всё же ограниченным) запасом вариативности, которая теперь и реализуется этим таксоном рыб почти везде, где только эти рыбы способны прижиться (цихлиды, вероятно, исходно создавались, как тропические животные).

Очевидно, что все эти варианты находятся точно в русле теории непрерывного творения.

А теперь давайте проанализируем некоторые биологические факты, установленные как раз в той области, о которой мы сейчас ведем речь, и посмотрим, насколько эти факты согласуются с нашими вариантами теории разумного творения. Сосредоточимся сразу на третьем варианте. То есть, на варианте исходно созданного большого запаса изменчивости («на все случаи жизни»), который был «запрятан» (запрограммирован) где-то в глубинах созданного генофонда семейства цихловых.

Начнём нашу историю с того, что уже хорошо знакомый нам Александр Марков в 2006 году написал очередную заметку с говорящим названием «Для видообразования не нужны барьеры», содержание которой резюмировал следующим образом (Марков, 2006):

«Описан бесспорный случай возникновения нового вида рыб в маленьком озере в Никарагуа. Открытие немецких ученых фактически поставило точку в давнем споре о возможности симпатрического видообразования – разделения одного исходного вида на два без помощи физико-географических барьеров»

В этой заметке Александр Марков рассказал читателям о том, что в сравнительно небольшом озере Апойо (диаметр около 5 км), в Никарагуа (Центральная Америка), возник новый вид цихлид (Amphilophus zaliosus) путем отделения от другого, предкового вида Amphilophus citrinellus. Поскольку озвученные виды цихлид разделились в пределах всего одного небольшого озера, то получается, что видообразование произошло здесь в отсутствие каких-либо географических барьеров. Такой путь образования новых видов на одной и той же территории называется симпатрическим. И поскольку Александр, видимо, симпатизирует этому пути видообразования, то он искренне порадовался по поводу того, что «описан бесспорный случай» и «истина торжествует».

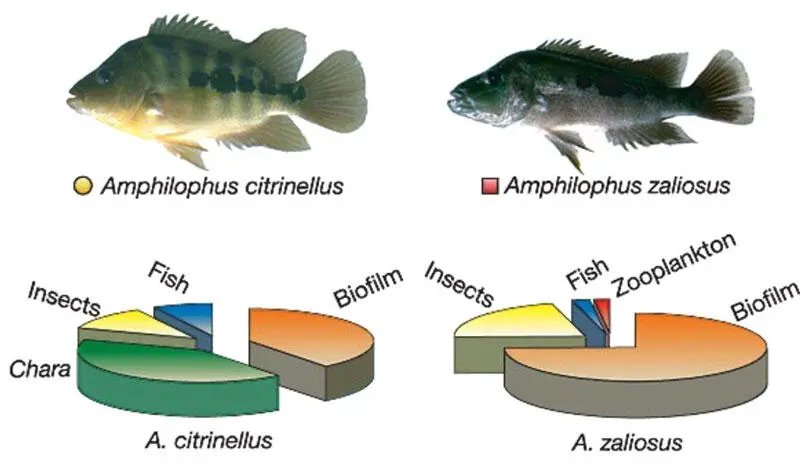

А вот и наши «герои эволюционного фронта» собственной персоной (Рис. 34):

Рисунок 34. Вверху внешний вид двух обсуждаемых видов цихлид. Внизу их рацион питания. Взято из работы (Barluenga et al., 2006). Пояснения в тексте.

Как видно из рисунка, оба вида цихлид хорошо различаются и морфологически, и экологически – их рационы питания заметно разные. Например, в меню A. citrinellus значительную долю составляет растительная пища, в то время как в меню А. zaliosus она практически отсутствует. Кроме того, A. zaliosus предпочитает находиться в толще воды, в то время как А. citrinellus тяготеет к дну водоема.

В общем, различий хватает.

Интересно, что озвученным видам цихлид для разделения тоже хватило всего примерно 10.000 лет (Barluenga et al., 2006). Что весьма близко к обсуждаемым нами 15 тысячам лет эволюции цихлид озера Виктория. Само озеро Апойо образовалось тоже сравнительно недавно – около 20.000 лет назад, на месте жерла потухшего вулкана.

Понятно, что те верующие дарвинисты, которые почитывают научно-популярные заметки, тут же взяли на вооружение этот «явный пример видообразования» (то бишь, эволюции по их мнению). И сейчас используют «цихлид озера Апойо» в словесных баталиях с коварными креационистами едва ли не чаще, чем «эволюцию березовых пядениц», которая, видимо, уже успела надоесть за долгие годы её переписывания из одних литературных «доказательств эволюции» в другие.

Однако с 2006 года наука не стояла на месте. К настоящему времени биологи решили выделить в озере Апойо еще четыре(4) отдельных биологических вида, которых тоже отнесли всё к тому же комплексу Amphilophus sf. citrinellus. То есть, к комплексу видов, очень близких между собой, представляющих некие «вариации на тему» A. citrinellus. Поэтому сегодня можно сказать, что в озере Апойо плавают уже 6 видов из группы A. citrinellus. И таким образом, озеро Апойо в Никарагуа становится некоей «микрокопией» уже известного нам озера Виктория в Африке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: