Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II

- Название:Что ответить дарвинисту? Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту? Часть II краткое содержание

C современных научных позиций тотально критикуется эволюционное учение, основанное на дарвиновских механизмах.

Книга выполнена, в основном, в стиле практических советов людям, которые скептически относятся к современной теории эволюции, но при этом вынуждены вступать в словесные баталии с глубоко верующими дарвинистами. Подробно объясняется, что нужно отвечать верующим дарвинистам, если те озвучивают: 1) палеонтологические, 2) молекулярно-генетические, 3) сравнительно-анатомические, 4) эмбриологические, 5) биогеографические «доказательства эволюции».

Особенно подробно рассматриваются примеры наблюдаемой эволюции (потому что именно в таких случаях появляется возможность оценить, соответствуют ли механизмы, приводящие к изменениям, теоретическим положениям эволюционного учения). Наглядно показывается, что современный дарвинизм, по сути, основан на эмпирической пустоте: 1) все известные на сегодня примеры наблюдаемой эволюции недопустимо малочисленны; 2) большинство таких «примеров эволюции», на самом деле, не являются примерами эволюции; 3) в тех случаях, когда изменения организмов действительно происходят, дарвиновские механизмы оказываются вообще не при чём.

Помимо критики «доказательств эволюции», в книге рассматривается большое число фактов из разных областей биологии, которые либо плохо вписываются в концепцию естественной эволюции, либо вообще в неё не вписываются, и для объяснения таких фактов предлагаются разные варианты теории разумного замысла. Проводится анализ достоинств и недостатков теории разумного замысла в сравнении с теорией естественной эволюции. Делается вывод, что на сегодняшний день, концепция непрерывного творения успешно объясняет наибольшее число биологических фактов.

Что ответить дарвинисту? Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Давайте оценим, например, ареал тропической орхидеи Calanthe triplicata. Этот вид орхидеи найден: на острове Маврикий, на Мадагаскаре, на Сейшелах, в Ассаме (восточный штат Индии), в восточных Гималаях, в южной Индии, на острове Шри Ланка, в Бирме, Таиланде, Малайзии, Лаосе, Камбодже, южном Китае, Вьетнаме, на острове Борнео, на Яве, на Малых Зондских островах, на островах Молуккского архипелага, на Филиппинских островах, на Сулавеси, Суматре, архипелаге Бисмарка, в Новой Гвинее, на Соломоновых островах, на острове Норфолк, в восточной Австралии, на островах Фиджи, в Новой Каледонии, на островах Самоа, Вануату, островах Валлис и Футуна, на Маркизских островах (то есть, вообще в центре Тихого океана), на островах Санта-Круз, на Каролинских островах, на Марианских островах, на Тайвани и на островах Рюкю.

Причем этот вид орхидеи отнюдь не привязан к каким-нибудь приморским местообитаниям (для облегчения распространения через тысячи километров морской воды). Эта орхидея произрастает во влажных тенистых лесах. Причем эти леса обычно приурочены к возвышенностям (с высотой над уровнем моря от 500 до 1500 метров).

Ну и гдеже «эволюция в условиях изоляции» (в том числе, в условиях островнойизоляции)? Видимо, этому виду орхидеи просто забыли сказать, что в рамках современной теории эволюции ему уже давно надо разделиться на сотню разных видов?

Наконец, в некоторых случаях озвученное выше объяснение про «50 млн. лет сидения на одном месте vs 500 тыс. лет распространения по всему Земному шару»… такое объяснение в некоторых случаях не подходит еще и по другой причине.

Дело в том, что в некоторых случаях мы точнознаем возрасттого или иного биологического вида. [109]

Например, в случае всё тех же цихлид озера Виктория – точноустановлено, что им для образования сотен (!) биологических видов понадобилось вовсе не 50 млн. лет… а только 15 тысяч. В свете этого факта, рассуждения о том, что щукам, окуням, ершам, сигам и колюшкам «просто не хватило времени на видообразование» – звучат уже далеко не так убедительно (если не сказать – забавно).

Другой интересный пример. В северном полушарии живет такой виджука – сибирский морщинник (Helophorus sibiricus). Ареал обитания этого вида столь же огромен, как и в случае уже обсуждавшихся выше видов. Этот жук широко распространен на большей части Голарктики. Его современный ареал начинается от северных частей Скандинавии, проходя по европейской части России, далее через всю Сибирь и Дальний Восток, и продолжается еще дальше, уже в Северную Америку, занимая там практически всю Аляску. В целом, распространение этого вида соответствует таежному биому в Евразии, но превышает его границы, заходя в зону тундры на севере, а на юге доходя до лесов и лугов северного Китая, Монголии и японского острова Хонсю (Fikacek et al., 2011).

Кроме того, было найдено немало ископаемых остатков этого вида из сравнительно недавнего прошлого. [110]Эти находки показывают, что в сравнительно недавнем прошлом данный вид жука имел еще большее распространение (почти кругосветное) – от Британских островов до региона Великих Озер (восточная часть Северной Америки).

Получается, что на всей этой громадной территории данный вид жука сохраняетсвои характерные видовые признаки. То есть, мы имеем еще один пример огромного географического распространения с сохранением видовой специфичности.

Однако это только «присказка». «Сказка» началась тогда, когда была сделана еще одна палеонтологическая находка, датируемая уже не сравнительно недавним прошлым, а ранним миоценом(то есть, примерный возраст 20 млн. лет). Обнаруженные ископаемые остатки оказались достаточно подробными, чтобы авторы соответствующей работы (Fikacek et al., 2011) смогли сделать уверенный вывод о принадлежности этих остатков… именно к современному видужука Helophorus sibiricus. To есть оказалось, что этот вид вообще никак не изменился(морфологически) за последние 20 млн. лет!

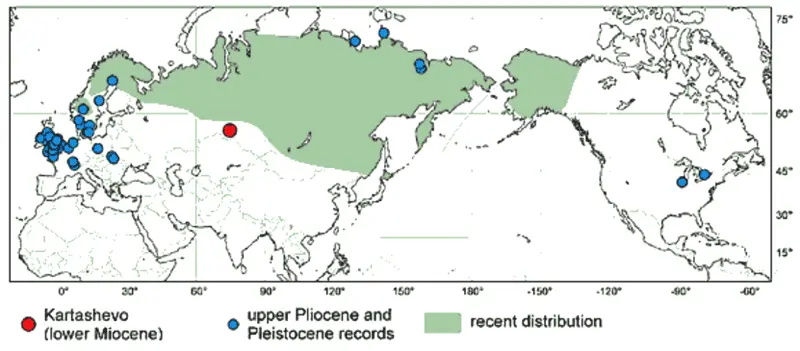

Причем и место находки тоже оказалось близким к современному ареалу обитания этого вида (Рис. 41):

Рисунок 41. Распространение жука Helophorus sibiricus. Зеленым цветом показан современный ареал вида. Синими кружками – находки этого вида жука из верхнего плиоцена и плейстоцена. Красный кружок – обсуждаемая палеонтологическая находка этого вида – морфологически неотличимые от современного вида Н. sibiricus ископаемые остатки с примерным возрастом 20 млн. лет. Рисунок взят из работы (Fikacek et al., 2011).

Таким образом, в случае этого вида жука мы наблюдаем отсутствиекакой-либо «эволюции изолированных популяций» на огромных географических пространствах,так же как и в предыдущих случаях. Но в этом конкретном случае мы уже не можемпривлечь наше предыдущее «объяснение» этого факта – быстрымраспространением этого вида по всему современному ареалу. Потому что оказалось, что этот вид жука остаётся неизменнымне только на огромных географических пространствах, но еще и на протяжении огромных промежутков времени.

Таким образом, этот конкретный пример предельно наглядно опровергает(по факту) постулат современной теории эволюции, что биологические виды происходят путем постепенного накопления изменений в изолированных популяциях. И наоборот, ярко показывает – биологические виды могут прекраснейшим образом сохранятьсвою видовую специфичность, несмотря на любое прошедшее время и любое расстояние (между изолированными популяциями).

Следует особо подчеркнуть, что этот жучок живёт отнюдь не в экваториальном лесу Африки. Это обитатель наших северных широт. Следовательно, за прошедшие 20 млн. лет он должен был пройти сквозь «огонь, воду и медные трубы». А если точнее, то сразу через несколько глобальных ледниковых периодов (т. е. кардинальных изменений климата), связанных с этим резких изменений в составе и распространении растительности, многочисленные смены ареала и через многое другое. В общем, по идее (в рамках «единственно верного учения») популяции этого вида должны были за это время раздробиться на такое число разных видов, в которых мы бы неизбежно «заблудились». И выудить из этого «леса эволюционировавших популяций» именно этого жучка (именно с этой морфологией), было бы всё равно, что выудить иголку из стога с сеном.

Действительно, род (Helophorus), к которому принадлежит данный вид, сегодня насчитывает в своем составе почти 200видов – 150 видов на территории Евразии и Северной Африки, более 40 видов в Северной Америке, еще несколько видов живут в Центральной Америке, тропической Африке и в северной Индии. Казалось бы, этот факт косвенно свидетельствует о том, что биологические виды могут свободно эволюционировать: изменяться, дробиться и разделяться, хотя бы в рамках рода. Однако, несмотря на столь впечатляющее видовое разнообразие внутри этого рода, конкретный вид(этого рода) морщинник сибирский (Н. sibiricus) – сохраняетсвои видовые особенности на всем протяжении громадного ареала. И как мы теперь выяснили, еще и на огромных промежутках времени. Давайте еще раз прочувствуем всю «интригу» этой ситуации – палеонтологи нашли некоего ископаемого жучка возрастом 20 миллионов лет… и он оказался морфологически неотличимот современного жука, морщинника сибирского. Таким образом, этот героический жучок наглядно демонстрирует потрясающую устойчивостьбиологического видане только в пространстве, но еще и во времени. Устойчивость настолько сильную, что это просто необъяснимо в рамках «единственно верного учения», где как известно, «всё течет, всё изменяется» (особенно среди куч изолированных популяций).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: