Валерий Ильичев - Говорящие птицы

- Название:Говорящие птицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1990

- Город:Моква

- ISBN:5-02-005326-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Ильичев - Говорящие птицы краткое содержание

Птицы — единственные существа, способные имитировать человеческую речь. Кроме попугаев, это делают скворцы, вороны и другие птицы. В книге рассказывается об образе жизни и поведении «говорящих» птиц, в первую очередь попугаев, их содержании в неволе, обучении. Особое внимание уделяется словарю наиболее выдающихся «говорунов». Рассматриваются строение и функции голосового аппарата, слухового анализатора птиц. Описывается новая методика обучения, основанная на формировании у попугаев ассоциаций между словом и предметом. Много полезного найдут для себя любители птиц, занимающиеся обучением волнистых попугайчиков.

«Говорящие» птицы — уникальная загадка природы. Несмотря на то, что уже длительное время это явление интересует любителей птиц, оно еще не разгадано. Несколько десятилетий назад возрос интерес к обучению «говорению» волнистых попугайчиков. Оказалось, что они не просто копируют человеческую речь, но могут связывать слово и обозначаемый им предмет, ситуацию и высказывание. Некоторые из них отвечают на вопросы человека, обмениваются с ним репликами. Какие виды птиц «говорят», где они живут, как они ведут себя на воле, как у них устроен слух и голосовой аппарат, как научить волнистого попугайчика сговорить, как выбрать подходящую птицу, как ее содержать, чем кормить обо всем этом рассказывает данная книга.

Для зоологов, биоакустиков, зоопсихологов и широкого круга читателей.

На 1-й стр. обложки: красный ара (фото Дж. Холтона).

Говорящие птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По-прежнему загадкой номер один является вопрос: Почему только птицы? Это тем более загадочно и удивительно, что голосовой аппарат птиц устроен совсем иначе; птицы, как известно, являются боковой ветвью эволюции позвоночных; больше того, они, по-видимому, возникли позже млекопитающих, их предками были другие группы рептилий, и в эволюции птицы и млекопитающие развивались параллельно. Если в отношении морфологических структур головного мозга мы видим огромный прогресс млекопитающих по сравнению с их рептилийными предками, то различие между птицами и рептилиями по этому признаку выражены гораздо слабее, настолько слабо, что выдающийся эволюционист и биолог прошлого века Томас Гекели метко и очень точно назвал птиц «рептилиями, вознесенными на небо». Однако справедливости ради мы должны заметить — «вознесение на небо», т. е. переход к открытому подвижному образу жизни, требующему совершенной ориентации в пространстве, развитого общения, совместных коллективных действий, по-видимому, и способствовал развитию экологических преимуществ птиц по сравнению со всеми млекопитающими (кроме человека), которые возникли у них совершенно самостоятельно, независимо от млекопитающих и, что особенно важно, — на другой структурной основе. Просто-напросто их экология, образ жизни способствовали появлению у птиц этих особенностей. У человека и птиц мы наблюдаем параллельное развитие акустических коммуникационных систем, так как развитие шло как бы от разных источников, антропоиды и птицы располагали для этого совершенно различными возможностями. Здесь мы не можем говорить об определенной генетической преемственности, как в случае с поведенческими актами у человека и млекопитающих. Развиваясь параллельно, обе системы пришли к такому состоянию, в котором они могут быть противопоставлены одна другой, могут быть сопоставлены. Несмотря на значительные различия, и та и другая системы благодаря своей сложности и способности выполнять самые разнообразные коммуникационные задачи могут быть сравнимы.

Для физиолога значительный интерес представляет сопоставление голосообразующего аппарата человека и птицы. Голосовой аппарат птиц устроен совершенно иначе, чем у млекопитающих, и располагается в нижней, а не в верхней гортани. Вместо двух массивных складок — голосовых связок, характерных для голосового аппарата человека, в нижней гортани птиц действуют по крайней мере два, а по мнению некоторых ученых, — четыре голосообразующих комплекса (представлены утонченными мембранами и массивными валиками, поддерживаемыми сложной хрящевой основой), управляемых набором специальных мышц.

В слуховой системе птиц морфологические структуры выглядят значительно более упрощенно, чем у млекопитающих, зато у них имеются ушные перья, тонкая структура которых отличается от обычных контурных перьев. И только у сов имеются кожные складки, несколько напоминающие наружные уши млекопитающих; барабанная перепонка у птиц относительно велика и выпукла кнаружи, тогда как у млекопитающих она мала и вогнута кнутри. Улитка птиц, напоминающая по форме сардельку, имеет гораздо меньше рецепторных клеток, чем длинная спирально-изогнутая улитка млекопитающих; наконец, у птиц нет слуховой коры, характерной для млекопитающих, и их слуховые центры в больших полушариях организованы по другому принципу.

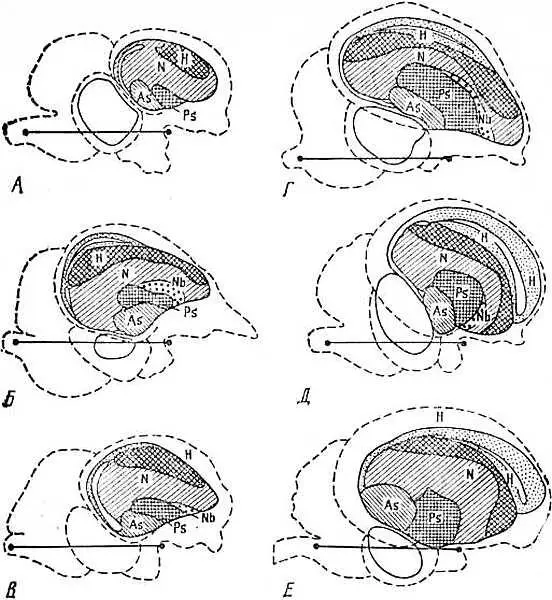

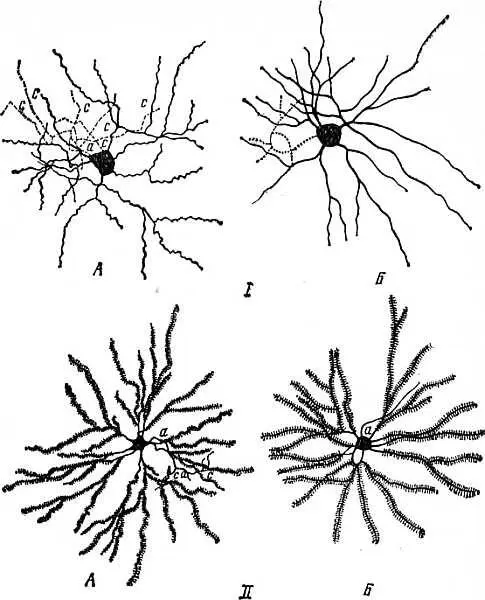

По сравнению с млекопитающими у птиц практически отсутствует новая кора, осуществляющая у млекопитающих высшие психические функции. Но, как мы видим на примере «говорящих» птиц, это обстоятельство не может свидетельствовать о примитивности птиц, это не отбрасывает их на низкую ступень эволюционного развития, как считали некоторые зоологи XIX и начала XX в. На рис. 17 изображены ядерные области конечного мозга птиц, это не ухудшенный вариант такового млекопитающих, а специфическое образование, возникшее в — связи с воздушным образом жизни и специфическими чертами биологии птиц. В. Штингелин, изучивший большие полушария представителей 11 отрядов птиц, пришел к выводу, что ядерный комплекс (рис. 17) достигает максимального развития у попугаев и вороновых, «интеллектуалов» среди птиц и потенциальных имитаторов человеческой речи.

На рис. 18 показаны различия в строении нейронов у имитирующих и неимитирующих птиц.

Таким образом, сопоставляя птиц и млекопитающих, мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: слуховая и голосовая системы собаки, кошки, даже некоторых приматов по своей структурной схеме и многим морфологическим чертам сходны или даже идентичны таковым человека и резко отличаются от слуховой и голосовой системы птиц, включая «говорящих». Тем не менее кошка, собака не способны имитировать человеческую речь даже в результате длительного обучения, а попугаи и другие «говорящие» птицы могут это делать и без обучения, а в результате обучения их способности к «говорению» могут быть многократно развиты.

Загадка номер два заключается в том, что, просматривая способности к «говорению» представителей различных систематических групп класса птиц (насчитывающего, как известно, более 8,5 тыс. видов), мы обнаруживаем некоторые закономерности. Существуют целые группы, включая отряды, семейства и роды, особо склонные к «говорению», например к таким отрядам относятся попугаи и воробьиные, «говорят» какаду и лори, а также некоторые виды плоскохвостых попугаев, в том числе хорошо известный нам волнистый попугайчик, ровелла и нимфа. Из трибы воскоклювых попугайчиков благодаря своим большим «лингвистическим» способностям выделяется ожереловый попугай Крамера. Этот вид наряду с александрийским является одним из первых, известных человечеству в качестве «говорящих».

Загадкой помер три является то обстоятельство, что птицы, используя совершенно иной, чем у млекопитающих, механизм голосообразования и отличающийся по своему строению голосообразующий аппарат, тем не менее имитируют человеческую речь с очень высокой степенью точности, достигая при этом «индивидуального» сходства с голосом имитируемого на уровне высших формант. Существенно при этом отметить, что сходство нередко возникает как бы само по себе и не требует специальных усилий со стороны тренера. Особенно четко это проявляется у попугаев, которых обучал один человек. Живущий у московского зоолога Р. Л. Беме «говорящий» серый попугай по кличке Гоша настолько точно копирует голос своего хозяина, что отличить его от голоса Рюрика Львовича бывает очень трудно. Даже слова и фразы, услышанные от других людей, Гоша произносит голосом своего хозяина. Живущая в доме собака смущенно замолкает, когда слышит «Замолчи!», затем долго соображает, кто это сказал — хозяин или Гоша. Птица-имитатор достигает этого сходства гораздо легче, чем, например, артист, добивающийся похожести своего голоса на голос исторической личности, которую он изображает на сцене.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: