Сергей Зимов - Азбука рисунков природы

- Название:Азбука рисунков природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-02-003811-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Зимов - Азбука рисунков природы краткое содержание

Почему сетка трещин похожа на сеть городских улиц, а прожилки зеленого листа на речную систему? Как возникает ячеистый рисунок на шкуре жирафа и почему он похож на конвективные ячейки? Есть ли у природы универсальный принцип, обеспечивающий появление упорядоченных форм? Если Вы хотите узнать ответы на эти вопросы, увидеть шедевры природной графики, научиться понимать язык рисунков и конструировать пространственные структуры, если Вам интересна проблема «порядок из хаоса», прочтите эту книгу.

Для широкого круга читателей.

Азбука рисунков природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

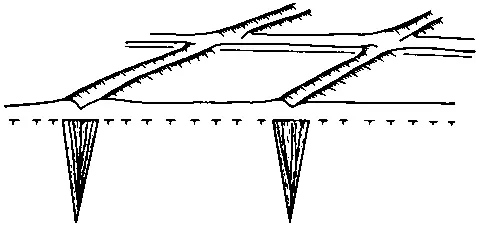

Морозобойные структуры возникают в результате следующих процессов. Зимой при охлаждении верхних горизонтов грунтов они стремятся сократить свой объем, но в условиях протяженных массивов сжатие по горизонтали верхних горизонтов невозможно, поэтому в них появляются горизонтальные растягивающие напряжения. Как только они достигают величины, равной прочности грунтов на разрыв, образуются протяженные поверхностные трещины. В глубину они обычно проникают не более чем на несколько метров, так как на этой глубине значительные сезонные температурные напряжения отсутствуют. Ширина трещины обычно — несколько миллиметров, и она плохо заметна. Но со временем рисунок, составленный из этих трещин, становится хорошо виден. Происходит это потому, что в раскрытую трещину весной затекает и замерзает вода. Таким путем формируется узкая ледяная жилка — трещина «залечивается». Но следующей зимой грунты трескаются вновь, причем новые трещины проходят обычно по тем же ослабленным предыдущими трещинами местам. В результате за сотни лет из множества элементарных жилок формируются широкие (до нескольких метров) ледяные жилы. При своем росте они раздвигают вмещающие грунты. Из-за этого на поверхности над жилой образуются канавки, обрамленные валиками отжатого жилой грунта (рис. 1). Благодаря этим валикам полигональный рельеф хорошо заметен даже на высотных аэрофотоснимках. Часто внутри полигонов между валиками застаивается вода, и тогда сходство с рисовыми чеками полное, единственное отличие — в них растет не рис, а пушица.

Рис. 1

Рис. 2

Мы изложили суть механизма образования структурных элементов полигональной сети. Здесь вроде бы все понятно.

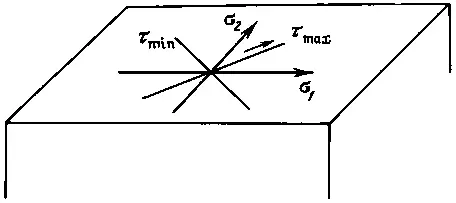

А теперь перейдем к механизму образования из этих линий рисунка — полигональной морозобойной решетки. Теория механики разрушения очень сложная. Она оперирует девятью пространственными составляющими напряжений и деформаций (это тензоры). При разрушении материала могут одновременно образоваться как трещины отрыва, так и трещины сдвига, образующиеся под действием касательных напряжений. Но при анализе морозобойного растрескивания поверхности ситуацию можно существенно упростить. Максимальные напряжения и соответственно трещины возникают у поверхности, так как она охлаждается в наибольшей степени. Свободная поверхность разгружает напряжения в перпендикулярном себе направлении, поэтому ситуацию можно рассматривать как двумерную, приравняв вертикальные компоненты нулю. В этом случае, как известно, максимальное касательное напряжение равно

T max= ±(σ 1— σ 2)/2,

где σ 1и σ 2— главные нормальные напряжения (они ориентированы взаимно-перпендикулярно). Максимальное касательное напряжение ориентировано под углом 45° к направлениям главных нормальных напряжений (рис. 2).

В однородном по составу и равномерно охлаждаемом плоском массиве во всех точках на поверхности и во всех направлениях растягивающие напряжения одинаковы (σ 1= σ 2), при этом, как видно из формулы, T max= 0, т. е. деформации сдвига невозможны. При неоднородных условиях в каком-то направлении напряжения преобладают — поле напряжений анизотропно (σ 1> σ 2). Но при охлаждении массива главные нормальные напряжения одинаковы по знаку и сравнимы по величине — во всех направлениях растяжение. Поэтому касательные напряжения всегда меньше растягивающих, т. е. и в этом случае деформации сдвига не возникнут, будут только разрывные нарушения. Это существенно упрощает задачу анализа механизма формирования сети морозобойных трещин в отличие, скажем, от тектонических деформаций, где зачастую сдвиги преобладают.

В соответствии с механикой разрушения развитие морозобойных трещин на поверхности и их взаимодействие должны определяться следующими общими закономерностями.

1. Трещина возникает при достижении напряжениями величины, равной прочности среды на разрыв.

2. При однородной прочности материала возникает она и в последующем сечет массив в направлении, перпендикулярном направлению максимальных растягивающих напряжений.

3. За счет концентрации напряжений в вершине трещины она может в дальнейшем проникать и развиваться в массиве, напряжения в котором меньше, чем прочность грунтов на разрыв.

4. При образовании трещины в окружающей ее полосе происходит разгрузка напряжений. Чем глубже трещина, тем в более широкой от нее полосе происходит их разгрузка.

5. Вблизи трещины (у ее вертикальной стенки) напряжения в направлении, перпендикулярном трещине, разгружаются полностью, а в параллельном направлении — частично. Из этого следует, что в непосредственной близости от первоначальной образование параллельной ей трещины невозможно, но возможность перпендикулярной не исключается.

Как будет показано в дальнейшем, рассмотренные положения механики разрушений достаточны, чтобы объяснить образование морозобойных решеток. С этими закономерностями мы постоянно сталкиваемся в жизни — «где тонко, там и рвется». Каждое из них, наверно, не требует специального более подробного объяснения. Все на первый взгляд не представляется сложным. Однако это впечатление обманчиво, и в существующих представлениях о возникновении морозобойных рисунков, как будет показано, есть важные неучтенные моменты.

Откроем учебник мерзлотоведения или геокриологии (любое издание) и ознакомимся с широкоизвестной теорией морозобойного растрескивания Б. Н. Достовалова. Эта теория начинается с вывода формулы, описывающей напряжения, возникающие в верхнем слое мерзлой толщи при ее охлаждении при наличии трещины. При выводе формулы Б. Н. Достоваловым рассматривалась модель, представляющая собой однородный ограниченный с одного края вертикальной поверхностью брусок толщиной h , лежащий на жесткой недеформируемой поверхности и жестко к ней прикрепленный. Брусок равномерно охлажден с поверхности, при этом перепад температуры внутри него по вертикали изменяется по линейному закону — на поверхности изменение температуры равно Δt , а у основания — нулю. В бруске из-за охлаждения возникают растягивающие напряжения. Верхняя часть бруска у края (у трещины) сжимается, и его вертикальная стенка при этом отклоняется на некоторую величину — верхний край бруска сдвигается. Требуется рассчитать, как изменяются растягивающие напряжения при удалении от края бруска (от трещины). Для этого на каком-либо произвольном расстоянии x от края бруска мысленно отсекалась его часть. При этом новая вертикальная стенка также отклоняется на некоторую величину S . В итоге верхняя часть отсеченного бруска становится короче на величину 2 S . Далее приводится формула, показывающая, насколько при охлаждении сократится отсеченный отрезок бруска в случае, если бы он свободно, без трения, лежал на поверхности B = αΔtx , где α — коэффициент линейного температурного расширения. После этого приводится зависимость, показывающая, какие касательные усилия необходимо приложить к верхней поверхности бруска, чтобы при условии жесткого закрепления бруска к основанию она сдвинулась относительно нижней на величину S :

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: