Александр Вологдин - Земля и жизнь

- Название:Земля и жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вологдин - Земля и жизнь краткое содержание

Известный советский палеонтолог А. Г. Вологдин рассказывает в своей книге, как развивалась жизнь на Земле в различные эпохи и периоды, как века и тысячелетия изменяли растительный и животный мир Земли. В книге использованы новейшие научные данные, полученные автором при изучении органических остатков древнейших геологических эпох.

Земля и жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По данным исследований академика Б. Л. Исаченко, изучавшего условия образования известкового ила в озере Севан (Армения), а также известковых образований в горячих источниках, существует ряд видов бактерий, способных выделять углекислый кальций сначала в виде кальцийорганических соединений, потом в виде бесформенных скоплений карбоната кальция, затем в кристаллической форме кальцита или арагонита. Иногда образуются округлые тела - сферолиты, или оолиты, радиально-лучистые или концентрически наслоенные. Внутри последних исследователь обнаруживал клетки бактерий. Поэтому Б. Л. Исаченко полагал, что таким путем и в древних пресных и соленых водоемах могли образовываться известковые отложения.

Принимая такой взгляд, мы должны допустить, что группа денитрифицирующих (высвобождающих азот) бактерий является одновременно и накопителем в биосфере органического вещества. Этого нельзя хотя бы отчасти не связать с одновременным выделением сероводорода, т. е. с деятельностью сероводородных бактерий, разрушающих при этом белковые вещества отмерших клеток "кальциевых" бактерий.

Таким образом "немые", плотные, массивные и слоистые известняки, часто перекристаллизованные, лишенные, следовательно видимых остатков животных и растений, мы иногда имеем основание считать микробиогенными образованиями, биолитами, биокосными телами, что указывает на колоссальную роль кальциевых бактерий в формировании живого вещества - вообще органического вещества в биосфере. Если учесть, что эти организмы усваивают большую часть приносимого в моря и океаны с суши кальция (по Кларку, 577 670 000 т кальция ежегодно!), то живому веществу кальциевых бактерий будет принадлежать видное место среди породообразователей - концентраторов минерального вещества.

К "кальциевым" бактериям, по их роли в породообразовании, приближаются лишь карбонатные водоросли группы синезеленых, в ископаемом состоянии представленные изучаемыми нами строматолитами, скопления которых, особенно в древнейших отложениях, часто наблюдаются в виде слоев и толщ мощностью во много сотен метров. В протерозое и кембрии эти образования формировались в изобилии, местами до 40-50% по отношению к микробиогенным карбонатным породам. Синезеленые водоросли живут в тесном общении с различными бактериями, чаще с железобактериями. Формирование живого вещества здесь завершалось почти полной фоссилизацией остаточного материала в виде упомянутых строматолитов - продуктов их многолетней жизнедеятельности. Следует думать, что экзотермический характер реакции выделения твердого карбоната кальция в организме играл также свою роль и в энергетическом балансе некоторых древнейших водорослей, как это, несомненно, имело место в слоевищах мезозойских и более поздних кораллинацей.

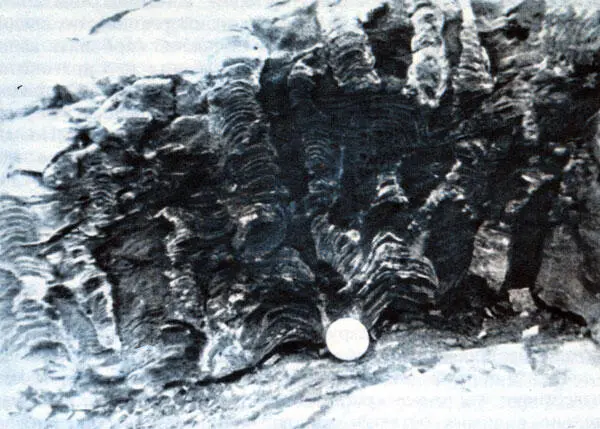

Микроскопические синезеленые водоросли образовывали в синийское время часто мощные толщи, состоящие из ветвящихся слоистых известковых колонок. Мощность слоя, часть которого показана на рисунке, составляла 36 м. Фото автора

Микроскопические синезеленые водоросли образовывали в синийское время часто мощные толщи, состоящие из ветвящихся слоистых известковых колонок. Мощность слоя, часть которого показана на рисунке, составляла 36 м. Фото автора

В связи с отмеченным выше мы можем позволить себе по-новому взглянуть и на процесс накопления карбоната кальция многими беспозвоночными, например в виде раковин моллюсков, брахиопод, кораллитов кораллов, скелета археоциат, спикул известковых губок и т. д. Клетки мантий и соответствующих других тканей этих организмов, живших и живущих в той же морской среде, восстанавливая тот же бикарбонат кальция, должны получать и освобождающуюся при этом энергию. Мы можем вспомнить при этом о безобразно толстой, неуклюжей многослойной раковине некоторых современных и ископаемых устриц, о чем выше мы уже говорили. Такие раковины изучать очень интересно, можно видеть, как она развивается, как непрерывно утолщается корка за коркой, иногда даже без прямой связи с ростом мягкого тела животного. Чем вызвано это явление? Поскольку этот процесс непрерывен, хотя и идет в течение года с неодинаковой скоростью, он больше похож на процесс питания, чем на тенденцию к защите от механических воздействий извне. Некоторые ученые думают, что такой устрице нужно увеличивать свой вес, чтобы ее "не беспокоила" волна или течение. Естественный отбор мог бы создавать и такие организмы, но он бессилен создать упомянутую функцию мантии, если она не возникла в ходе эволюции данной группы для выполнения определенной физиологической задачи. А эта задача для карбонатотлагающих организмов - превращение бикарбоната кальция в карбонат (экзотермическая реакция!). Поэтому в жизненном цикле устриц предполагаемый нами источник энергии (вероятно, исторически первичный) занимает, по-видимому, видное место. В энергетическом балансе других животных, из числа вышеупомянутых, кроме кораллов, тоже постоянно отлагающих карбонат кальция, этот источник жизненной энергии, по-видимому, играет относительно скромную роль в виде "дара предков", в ходе эволюции иногда постепенно утрачиваемого.

Палеонтология дает нам немало таких примеров, до перехода к "бесскелетным" формам, как это намечается у некоторых археоциат к началу позднего кембрия, а также у кораллов.

Таким образом, для нас представляется весьма соблазнительным предположить, что все карбонатотлагающие многоклеточные организмы, не исключая и высших представителей животного мира (с фосфатами кальция в скелете), относятся к числу участвующих в процессе энергетического использования восстанавливаемого ими растворенного карбонатного вещества, т. е. к числу полуавтотрофных, в той или иной степени несвободных от этого примитивного древнейшего источника химической энергии. Исходя из этого, мы получаем новое представление о размахе взаимосвязи между живым и минеральным веществом природы, отличное от наших прежних представлений. При этом мы признаем, конечно, обломочное, а местами химическое происхождение многих известняков. Сидериты, магнезиты, доломиты и другие карбонаты имеют, по-видимому, лишь косвенную связь с деятельностью живого вещества.

В существующих учениях о рудных месторождениях и минералах миграция железа и марганца в земной коре и на ее поверхности часто трактуется в свете чисто химических процессов.

Микробиологические отложения окислов железа и марганца в наземных - дерновых, болотных и озерных условиях известны давно. В изучении этих образований принимали участие многие исследователи.

Поиски морских железобактерий, начавшиеся с экспедиций "Челленджера", вначале были безуспешными. Открытие морских железо-марганцевых бактерий было у нас осуществлено лишь В. С. Буткевичем. Тем не менее многие ученые не сомневались в том, что величайшие скопления железа в земной коре образовались биохимическим путем при незначительном участии в этом процессе водорослей. Так, В. И. Вернадский считал мезозойские железные руды Эльзас-Лотарингии и керченские третичные руды биогенными, вероятно, бактериальными, как и марганцевые чиатурские руды. Большинство исследователей железобактерий склонялось к взгляду, что наряду с биогенными скоплениями железа в осадке бассейнов отлагаются и хемогенные. Железобактерии проявляют жизнедеятельность в трубах водопровода, образуют конкреции на морском и озерном дне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: