Александр Вологдин - Земля и жизнь

- Название:Земля и жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вологдин - Земля и жизнь краткое содержание

Известный советский палеонтолог А. Г. Вологдин рассказывает в своей книге, как развивалась жизнь на Земле в различные эпохи и периоды, как века и тысячелетия изменяли растительный и животный мир Земли. В книге использованы новейшие научные данные, полученные автором при изучении органических остатков древнейших геологических эпох.

Земля и жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, протерозойская эра истории нашей планеты была в основном временем исключительного господства бактерий и водорослей в водных средах. За этот этап времени, длившийся, по данным абсолютной геохронологии, около 1200 млн. лет, упомянутые группы организмов выполнили огромную геологическую работу по образованию ряда типов осадочных пород и руд, а также по переработке вещественного состава самой биосферы и атмосферы Земли.

Палеозойская эра

Начало палеозойской эры (кембрий - 570-480 млн. лет) отмечено появлением целого ряда новых групп организмов, в числе которых виднейшую геологическую роль сыграли археоциаты, интересные морские беспозвоночные животные с внутренним известковым скелетом очень изящного и часто сложного строения, по преимуществу обитавшие на дне мелких морей, где они строили своеобразные барьерные и береговые известковые рифы. Это был особый тип морских животных, быстро распространившихся в морях Земли в пределах всех широт, за исключением лишь самых приполярных областей. Нужно отметить, полюсы Земли тогда располагались в зоне современных шестидесятых параллелей. Об этом "говорят" и водоросли, и археоциаты.

Захватывая средние и небольшие глубины морей, археоциаты сильно потеснили обитавшие там водоросли. Вероятно, они питались микроскопическим фитопланктоном, спорами водорослей и бактериями. Их личинки, садясь на дно, прирастали к разным твердым предметам, чаще к скелетам отмерших особей тех же археоциат. Они образовывали то малые, то крупные скопления извести, возвышавшиеся над соседними участками дна. Такие ископаемые рифы были новым явлением в истории Земли, в истории ее морских бассейнов.

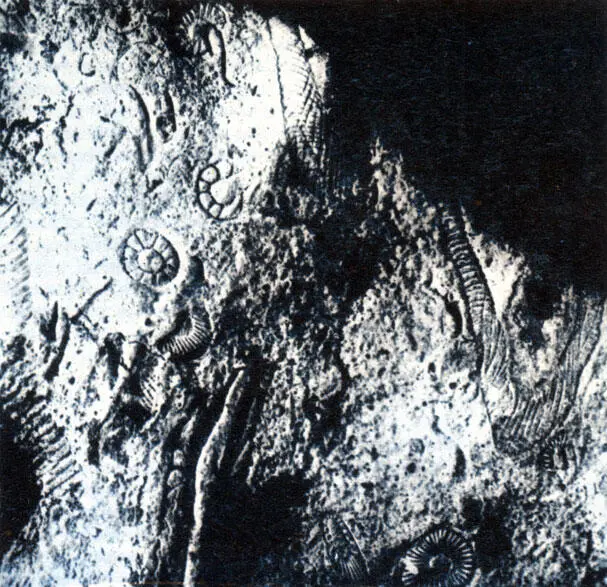

Известняк со скелетными остатками археоциат. Средний кембрий Западного Саяна (ув. в 2 раза)

Известняк со скелетными остатками археоциат. Средний кембрий Западного Саяна (ув. в 2 раза)

В морских отложениях кембрия продолжают обнаруживаться остатки археоциат в виде трубчатых или дискообразных пластинчатопористых скелетов кальцийорганического состава. Их лабораторное изучение позволило выделить и описать до 1000 видов из более чем 60 семейств и 25 отрядов, принадлежащих к четырем классам. Установлено, что в пределах Советского Союза кембрийские отложения особенно богаты остатками этой фауны, долго считавшейся загадочной, пока она не получила признания как особый самостоятельный тип животных, не связанных ни с кораллами, ни с губками.

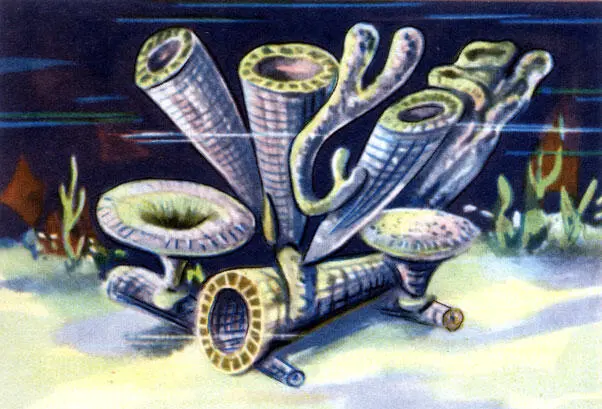

Так выглядели археоциаты - первые животные-строители морских известковых рифов. Реконструкция автора

Так выглядели археоциаты - первые животные-строители морских известковых рифов. Реконструкция автора

В Сибири и Средней Азии выявлено много остатков археоциат, которые удается выделять из вмещающей породы. В противоположность правильному, изящному строению элементов скелета их внешняя форма оказывается часто не столь правильной. Это, видимо, связано с влиянием на них среды, на что указывают поперечные пережимы и расширения кубков, встречающиеся у ряда развивавшихся по соседству особей, принадлежащих не только к разным видам, но даже и к разным родам. Археоциаты могли достигать значительных размеров: до 40-80 см в поперечнике и до 100-150 см в высоту. В обломках пород часто наблюдаются следы нарастания одной особи на боковой поверхности или на дистальном конце скелета другой.

Наиболее интенсивно жизнедеятельность археоциат проявлялась в ранне- и среднекембрийские эпохи. В более древних и более поздних отложениях их остатки пока редки и еще недостаточно изучены. На обширных пространствах мелководных морей на востоке СССР, на Китайской платформе, в относительно глубоких морях - на юге Сибири и в Монголии в начале кембрийского времени археоциаты строили подводные банки, создавая огромные массы рифогенных известняков в виде береговых или барьерных рифов. Аналогичные материалы по археоциатам известны на территориях Северной Америки, Австралии, Западной Европы и Северо-Западной Африки. Их широкое расселение, связанное со способностью личинок перемещаться с морскими течениями на дальние расстояния, приближает нас к возможности осуществления палеогеографических построений для отдельных моментов геологической истории Земли в интервале раннего и среднего кембрия.

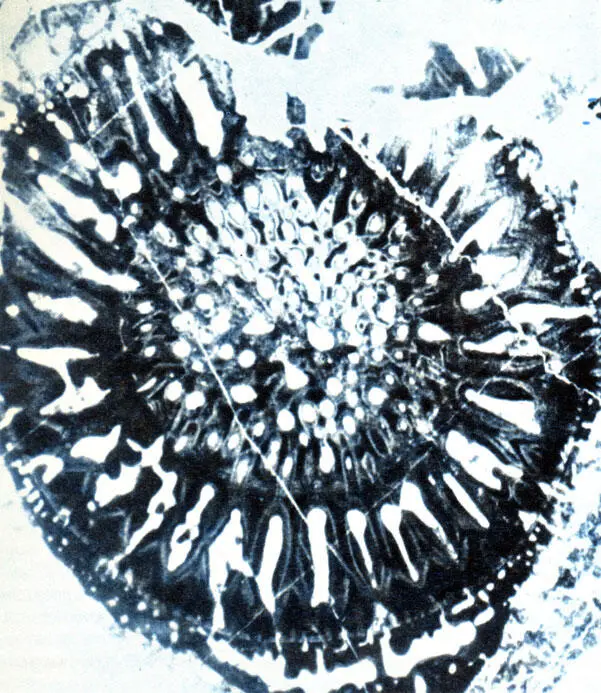

Следы строения мягких тканей у археоциат кембрия Восточной Сибири. Фото автора

Следы строения мягких тканей у археоциат кембрия Восточной Сибири. Фото автора

Что же представляли собой археоциаты как живые организмы далекого геологического прошлого? В 1948 г., на основании следов строения мягких тканей археоциат из кембрия р. Кии в Кузнецком Алатау, удалось доказать, что археоциаты имели не наружный скелет, а внутренний. Губчатое строение центральной полости в целом было принято за внутренний орган ассимиляционного назначения. Эта находка позволила выяснить назначение центральной полости, помогла установить роль пор стенок, перегородок и днищ и, что особенно важно,- внутренний скелет у этой группы организмов. Наружная мягкая оболочка прекрасно объясняла, почему археоциаты обладали способностью прикрепляться к субстрату, образуя те или иные дополнительные элементы скелета до отложения иногда сплошной массы твердого скелетного вещества.

Эпифитоны - микроскопические красные водоросли кембрия. Фото автора

Эпифитоны - микроскопические красные водоросли кембрия. Фото автора

Находки археоциат с остаточными структурами мягких тканей внутри кубка и на его поверхности в СССР уже перестали быть редкостью. В южной части Сибири, Восточном Забайкалье среди остатков скелетов археоциат попадаются и такие, у которых в разной степени сохранились следы строения мягких тканей. В некоторых шлифах можно проследить замечательные картины биологических взаимоотношений форм, принадлежащих разным видам и являющихся самостоятельными организмами. Своеобразно выглядело дно кембрийского моря, где, кроме водорослей, появились археоциаты, губки, копошились и плавали разнообразные древнейшие ракообразные - трилобиты.

Самое значительное, что принесло изучение археоциат,- это обнаружение их остатков со следами строения мягких тканей. Причина этого, по-видимому, в отсутствии в водах кембрийских морей гнилостных бактерий. У многих экземпляров археоциат во внутренней полости сохранились следы сложно построенной системы взаимосвязанных каналов, сопряженных с порами внутренней стенки. Сюда поступала морская вода с пищевыми веществами. Продукты ассимиляции перемещались затем по капиллярным сосудам в межстенное пространство, где имелись многочисленные камеры со стенками, покрытыми слоем мягкой ткани. Сквозь поры мягкой наружной оболочки проходили наружу тонкие капиллярные сосуды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: