Маргарита Шишкова - Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: пособие для педагога-дефектолога

- Название:Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: пособие для педагога-дефектолога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Владос»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01814-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарита Шишкова - Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: пособие для педагога-дефектолога краткое содержание

В книге рассматриваются вопросы обогащения словаря, обучения построению высказывания, способности рассуждать на заданную тему. Раскрываются методы и формы учебной работы на уроках чтения. Предлагаемые в работе конспекты уроков раскрывают методику развития речи старшеклассников на материале литературных текстов.

Пособие адресовано учителям коррекционных учреждений, студентам дефектологических факультетов и слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.

Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: пособие для педагога-дефектолога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Психофизические особенности умственно отсталых учащихся отрицательно сказываются на их общении, как между собой, так и с окружающими людьми. Фрагментарность и неполнота знаний, неумение анализировать обстановку, малый опыт общения и своеобразие личностных проявлений тормозят развитие коммуникативной функции речи умственно отсталых школьников. Недоразвитие диалогической функции речи, бедность словарного запаса, недостаточная потребность в общении, несформированная самооценка осложняют протекание коммуникативного акта. Ограниченность вербальных контактов препятствует приобретению знаний и представлений об окружающем мире, затрудняет социальную адаптацию умственно отсталых подростков.

Безусловно, педагогу очень важно знать, как его ученик оценивает свои коммуникативные возможности, легко ли он вступает в разговор с собеседником; хочет ли он научиться общаться, кто входит в круг его общения и т. п. С целью выявления оценки умственно отсталыми старшеклассниками своей общительности учителем может быть проведен эксперимент.

Старшеклассникам предлагается анкета «Умеете ли вы общаться?», включающая вопросы, выясняющие, насколько общительны умственно отсталые школьники (с их точки зрения), легко ли они адаптируются к окружающей среде, сходятся с людьми, избирательны они в общении или нет, где они лучше себя чувствуют – в узком кругу или в большой компании. При помощи анкеты опосредованно определяется адекватность оценки своих коммуникативных возможностей умственно отсталыми старшеклассниками.

Анкета содержит следующие вопросы:

1. Считаете ли вы себя общительным человеком?

2. Умеете ли вы общаться?

3. С кем вы общаетесь чаще всего?

4. С кем вы не общаетесь?

5. Для чего вы общаетесь?

6. Вы больше молчите, когда оказываетесь в обществе других людей?

7. Считаете ли вы, что нужно учиться общению, или это умение приходит само собой?

8. Случалось ли такое, что вам трудно было наладить общение с кем-нибудь?

9. Кто был виноват в том, что общение не наладилось или прервалось?

10. Считаете ли вы себя интересным собеседником?

11. Всегда ли вам есть что рассказать хорошему знакомому?

12. Если вы встретились с незнакомым, кто обычно начинает разговор – вы или он?

Для обработки результатов анкетирования вопросы можно сгруппировать, исходя, из их направленности на определение различных критериев умения учащихся общаться, следующим образом:

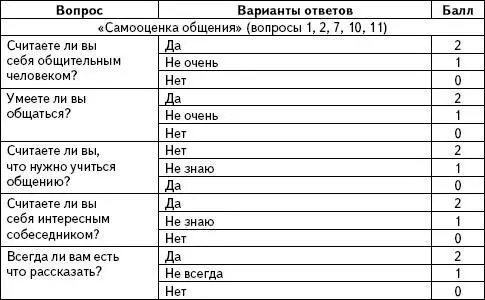

1. «Самооценка общения» (вопросы 1, 2, 7, 10, 11).

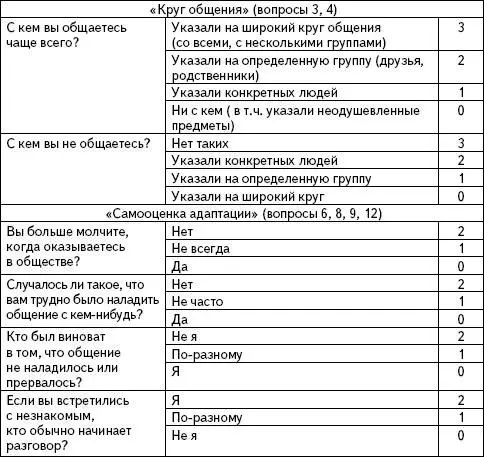

2. «Круг общения» (вопросы 3 и 4).

3. «Самооценка адаптации» (вопросы 6, 8, 9, 12).

4. «Мотивы общения» (вопрос 5).

Для количественной оценки результатов анкетирования возможно использование балльной системы от 0 до 3 (кроме критерия «Мотивы общения»). Для каждого вопроса анкеты формулируется несколько возможных вариантов ответа, отражающих различную степень развития коммуникативных умений учащихся. В зависимости от варианта ответа число баллов изменяется следующим образом:

– для критерия «Самооценка общения» – чем выше самооценка учащихся, тем выше балл;

– для критерия «Круг общения» – чем шире круг общения, тем выше балл;

– для критерия «Самооценка адаптации» – чем выше способность учащихся к адаптации в различных условиях общения, тем выше балл.

Варианты ответов учащихся по каждому из вопросов и соответствующие им баллы приведены в таблице:

Таким образом, из таблицы видно, что каждый учащийся, отвечая на вопросы анкеты, может набрать следующее максимальное число баллов:

– «Самооценка общения» – 10 баллов;

– «Круг общения» – 6 баллов;

– «Самооценка адаптации» – 8 баллов.

Вопрос анкеты «Для чего вы общаетесь?» выделяется отдельно, так как он предполагает выявление мотива общения. Для анализа результатов ответов учащихся на этот вопрос нецелесообразно использовать балльную систему оценки, поскольку, мотив общения отражает не столько уровень развития коммуникативных умений старшеклассников, сколько сферу приложения этих умений. Основной интерес при анализе результатов анкетирования по данному вопросу заключается в определении доминирующего мотива общения в зависимости от возраста старшеклассников. На этот вопрос могут быть выделены следующие варианты ответов учащихся:

– вариант А – развитие («чтобы что-нибудь узнать и быть умным», «чтобы развивать язык и речь»);

– вариант Б – взаимопонимание («чтобы было много друзей», «чтобы узнать лучше человека», «чтобы делать добро», «чтобы договориться»);

– вариант В – развлечение («чтобы было весело», «для смеха», «чтобы поднять настроение»);

– вариант Г – не знают (не ответили).

В результате анализа данных анкетирования школьников, учитель может получить весьма интересный материал для размышления: насколько объективно и адекватно оценивают свои коммуникативные умения школьники; каков их круг общения; есть ли у ребят потребность в познавательном общении и желание развивать свои речевые навыки; что является для них мотивом при вступлении в общение; как они вступают в общение с незнакомыми людьми и насколько уверенно чувствуют себя в новой ситуации.

Как уже говорилось ранее, диалогическая речь является наивысшим показателем уровня сформированности коммуникативных умений. Для выявления умений у умственно отсталых старшеклассников вести диалог учителем может быть использована методика «неполного диалога». Методика «неполного диалога» позволяет выяснить, насколько учащиеся могут осознать мотив общения сверстника, единство микротемы, сориентировать свое высказывание в едином смысловом поле речевого поведения.

Целью этого эксперимента является выявление у умственно отсталых учащихся умения прогнозировать следующую или предыдущую реплику в пределах привычного для них бытового разговора, а в случае обнаруженного нарушения смыслового единства – умения корректировать себя. При анализе экспериментальных данных учитывается речевое оформление высказываний, грамматическая правильность речи, уместность тех или иных речевых оборотов, точность отбора словаря, т. е. определяется уровень сформированности языковых умений, обеспечивающих элементарную сферу общения.

Для проведения эксперимента учащимся предлагаются карточки, на которых записаны два разных диалога с пропущенными репликами. В одном случае опускаются слова коммуникатора, в другом – слова реципиента.

Учитель объясняет учащимся возможную ситуацию: «Представьте себе, что по телефону разговаривают два человека. Слова одного из них вы слышите, а второй находится на другом конце провода. Попробуйте догадаться, что говорит второй собеседник, и восстановить диалог». Тексты диалогов могут быть такими:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: