Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу. Справочное пособие

- Название:Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу. Справочное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматкнига

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89155-166-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу. Справочное пособие краткое содержание

Изучается динамика аварийных турбулентных выбросов при наличии атмосферной диффузии, характер расширения турбулентных струйных потоков, их сопротивление в сносящем ветре, эволюция выбросов в реальной атмосфере при наличии инверсионных задерживающих слоев.

Классифицируются и анализируются возможные аварии с выбросами в атмосферу загрязняющих и токсичных веществ в газообразной, жидкой или твердой фазах, приводятся факторы аварийных рисков.

Рассмотрены аварии, связанные с выбросами токсикантов в атмосферу, описаны математические модели аварийных выбросов. Показано, что все многообразие антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха при авариях условно может быть разбито на отдельные классы по типу возникших выбросов и характеру движения их вещества. В качестве источников загрязнений рассмотрены пожары, взрывы и токсичные выбросы. Эти источники в зависимости от специфики подачи рабочего тела в окружающее пространство формируют атмосферные выбросы в виде выпадающих на поверхность земли твердых или жидких частиц, струй, терминов и клубов, разлитий, испарительных объемов и тепловых колонок. Рассмотрены экологические опасности выбросов при авариях и в быту.

Книга содержит большой иллюстративный материал в виде таблиц, графиков, рисунков и фотографий, который помогает читателю разобраться в обсуждаемых вопросах. Она адресована широкому кругу людей, чей род деятельности связан преимущественно с природоохранной тематикой: инженерам, научным работникам, учащимся и всем тем, кто интересуется экологической и природозащитной тематикой.

Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу. Справочное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

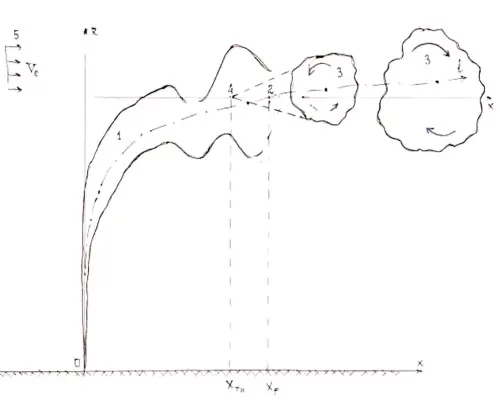

Случай формирования атмосферных источников при пожаре в сильнонеустойчивой атмосфере рассмотрен на Рис. 1.5. Здесь, как и в предыдущей ситуации, первичным источником является собственно струя 1 до места ее разрушения 2. Однако из-за колебательного характера движения струйного потока (меандрирования) на завершающем этапе его развития вторичными источниками загрязнений будут квазиклубы 3, периодически возникающие в области 2. Квазиклубы – это фрагменты распавшегося на отдельные порции вещества струи. Они имеют крупномасштабное вихревое движение типа «дорожки Кармана», возникающей в потоке за препятствием. Эффективный точечный источник 4 может быть построен, как и в предыдущем случае, сведением огибающих клубов в некоторый единый центр.

Отметим, что подобная картина формирования атмосферных источников характерна для состояний атмосферы с вертикальным градиентом температуры воздуха больше адиабатического. Нагретые порции воздуха получают импульс силы плавучести, а им на смену опускаются холодные порции воздуха. В результате такого движения воздушных масс происходит интенсивное вертикальное перемешивание примеси в возрастающем по Z слое.

Рис.1.5. Схема движения восходящего потока при пожаре, и формирование источников загрязнения окружающей среды при сильно турбулизованной атмосфере: 0 – место пожара; 1 – первичный объемный источник (меандрирующая струя); 2 – место разрушения струйного потока; 3 – вторичные объемные источники; 4 – мнимый точечный источник; 5 – ветер.

Если температурный градиент атмосферного воздуха близок или равен адиабатическому (понижение температуры примерно на 1C на каждые 100 м высоты), то реализуется так называемые безразличные (или нейтральные) условия. При вертикальном градиенте температуры равном (или ниже) адиабатического поднимающийся газообразный объем обладает той же температурой, что и окружающие массы воздуха. В такой ситуации отсутствует импульс сил всплытия, и атмосфера не оказывает на выброс никакого влияния в Z – направлении.

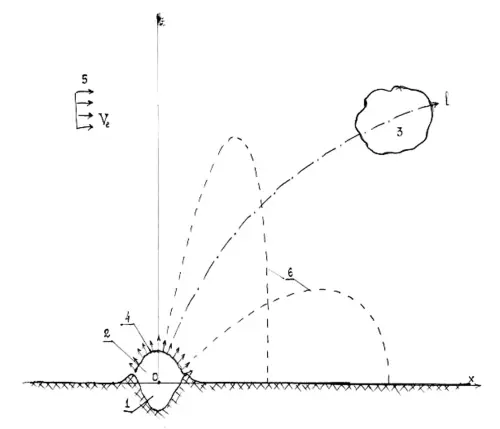

Рис.1.6. Схема движения выбросов при взрыве, и формирование источников загрязнения окружающей среды: 0 – место взрыва; 1 – воронка; 2 – объемный первичный источник; 3 – вторичный объемный источник (взрывное облако); 4 – вторичный поверхностный источник загрязнений твердой и жидкой фазами взрыва; 5 – ветер; 6 – траектории частиц.

Схема движения выбросов при взрыве и формирование источников загрязнения воздуха и земли приведены на Рис.1.6. Как следует из рисунка, над местом взрыва 0 возникает объемный источник 2, состоящий из взрывных газов и раздробленных частиц и фрагментов вещества подстилающей поверхности (грунта), вовлеченного в выброс из воронки 1; воздух в объеме 2 отсутствует. За времена ~ 10 -2с÷10 хс давление газов в выбросе 2 снижается до атмосферного, а его полусферическая поверхность занимает в пространстве некоторое положение 4, являющееся вторичным поверхностным источником загрязнения окружающей среды твердой и жидкой фазами взрыва.

Газообразные продукты взрыва под действием взрывного импульса и сил плавучести покидают объем 2 и всплывают в атмосфере. Так возникает газообразный вторичный источник – взрывное облако 4. Оно сносится ветровым потоком и поднимается на некоторую высоту, где теряет свою динамическую индивидуальность на фоне турбулентной среды. Затем под действием атмосферной диффузии вещество облака рассеивается в окружающей среде.

В первичном источнике 2 (взрывном клубе) твердая и жидкая фазы взрыва ускоряются радиально расширяющимися газами и после выхода за ее пределы летят под действием силы инерции и силы тяжести по баллистическим траекториям. Полет частиц и фрагментов разрушенного при взрыве объекта заканчивается выпадением на поверхность земли в некотором ареале. Траектории частиц, вылетающих из взрывного очага под разными углами, обозначены на рисунке штриховыми линиями 6.

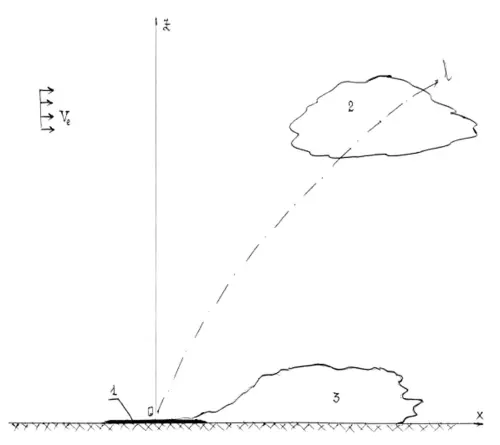

Рис. 1.7. Схема движения токсичных выбросов от пролива и формирование источников загрязнения: 0 – место пролива; 1 – первичный площадной источник; 2 – вторичный объемный источник (при испарении легкого газа); 3 – вторичный объемный источник (при испарении тяжелого газа); 4 – ветер.

Таким образом, в случае взрывной аварии в общем случае возникают практически одновременно два вторичных выброса. Для твердой и жидкой фаз взрыва вторичным источником является полусферическая поверхность 4, а для газообразной фазы – объемный клуб 3.

Рассмотрим теперь, как формируются источники загрязнений природных сред от проливов токсических веществ. Как следует из Рис.1.7., сам пролив представляет собой первичный площадной источник 1, из которого в зависимости от плотности испаренного газа формируется либо приземный объемный вторичный источник 3 (при испарении тяжелого газа), либо высотный (приподнятый) объемный вторичный источник 2 (при испарении легкого газа). Газ считается тяжелым, если его плотность выше, чем у воздуха и легким – если ниже.

Другим практически важным случаем возникновения вторичных токсических источников является взрыв емкости с токсикантом, приподнятой над подстилающей поверхностью на некоторую высоту. Этот случай соответствует взрыву некоторых типов химических боеприпасов.

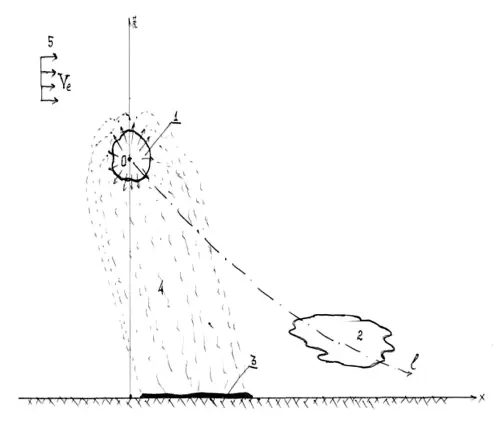

Как следует из рисунка Рис.1.8. в общем случае в месте взрыва емкости с токсичной жидкостью возникает объемный первичный парожидкокапельный источник 1, содержащий токсичный продукт в паровой, газовой и жидкой фазах. Взрывной клуб 1 расширяется взрывными газами пока его давление не сравняется с атмосферным. Затем из объема 1 будет вылетать жидкокапельная фракция, а испаренный продукт покинет место взрыва и в виде облака тяжелых газов начнет снижаться. Таким образом, возникает объемный вторичный источник токсиканта 2.

Рис. 1.8. Схема движения выбросов и формирование источников загрязнений при воздушном взрыве емкости с токсичной жидкостью: 0 – место взрыва; 1 – первичный объемный парожидкокапельный источник; 2 – вторичный объемный источник (облако тяжелых газов); 3 – вторичный площадной источник (осевший пролив); 4 – вторичный объемный жидкокапельный источник; 5 – ветер.

Еще два токсичных вторичных источника могут возникнуть в общем случае от жидкокапельной фракции взрыва: объемный жидкокапельный 4 и площадной 3 от жидкости, осевшей на подстилающей поверхности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: