Владимир Живетин - Системные риски системной реальности

- Название:Системные риски системной реальности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-068-6, 978-5-903140-97-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Системные риски системной реальности краткое содержание

Системные риски системной реальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Процессы экономического роста, которые порождают беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, – подчеркнул Морис Стронг, – ведут одновременно к рискам и дисбалансам, которые в одинаковой мере угрожают и богатым, и бедным. Такая модель развития и соответствующий ей характер производства и потребления не являются устойчивыми для богатых и не могут быть приняты бедными. Следование по этому пути может привести нашу цивилизацию к краху». Все эти обстоятельства обусловливают необходимость формирования новой модели, ведущей к устойчивому развитию.

В качестве конкретного механизма сохранения цивилизации была выдвинута концепция устойчивого развития, в основе которой лежат идеи разумного ограничения и в определенной мере даже снижения потребления, ориентация экономического и технологического развития на решение социальных проблем и контролируемое взаимодействие с окружающей средой.

Человек и общество.Понятие устойчивого развития относится к человеческому обществу в целом, которое может выжить, избежать планетарной катастрофы в том случае, если сможет понять остроту сложившейся ситуации и примет все необходимые меры для этого. Речь идет, прежде всего, о глобальных противоречиях в экономических и геополитических областях между Западом и Востоком, развитыми и развивающимися странами, между супердержавами. Мы все понимаем, чем могут обернуться столкновения в этих глобальных сферах. Мир все еще находится в неустойчивом состоянии. Трудно представить последствия не только мировой, но и локальной войны между двумя супердержавами. Если вспомнить войны XIX века, то можно сказать, что в истории существуют тенденции усиления разрушительного характера войн.

Системный характер чрезвычайных ситуаций в человеческой деятельности проявляется:

– во взаимозависимости природно-техногенных, политических, экономических, социальных и научно-технических рисков;

– в обострении старых, так, например, мировых авиационных систем, мировых банковских систем и т. п. и появлении новых нетрадиционных видов опасностей в новых сферах человеческой деятельности;

– в увеличивающемся масштабе чрезвычайных ситуаций.

Комплексный характер рисков в современных мировых системах человеческой деятельности, их глобальный характер обусловил создание спектра интеграционных процессов в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности человечества. Государства мира вынуждены приравнивать борьбу с чрезвычайными ситуациями к обеспечению национальной безопасности. При этом человечество разрабатывает не только национальные, но и международные программы и средства защиты от чрезвычайных ситуаций.

Среди этих мероприятий отметим:

– развитие сотрудничества между странами-участницами в борьбе с чрезвычайными ситуациями за безопасность путем совместного планирования и реагирования под эгидой ООН;

– привлечение ресурсов стран-участниц для выполнения конкретных мероприятий по гуманитарному реагированию;

– стремление стран интегрировать имеющиеся у них ресурсы и возможности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; объединение финансовых ресурсов стран-доноров на выполнение конкретных проектов по развитию национальных возможностей по реагированию на чрезвычайные ситуации;

– значительное укрепление позиций неправительственных структур, действующих под эгидой ООН, ЕС, ОБСЕ, МОТО и других международных организаций.

Многие страны в основу обеспечения безопасности закладывают приемлемый риск, для которого устанавливаются нормативные уровни, определяющие предельно допустимые риски, так, например, в виде частоты аварий с числом смертей больше N (1/год). В различных странах для целей нормирования применяются различные количественные показатели риска. Наиболее жесткие нормативные уровни начиная с 2005 года применяются в Нидерландах, Чехии.

В России до 2009 года не установлены нормативные значения этих рисков. Необходимость этого шага подчеркивается, как сказано выше, мировым сообществом. Правительство несет ответственность перед народом, нарушая его право на жизнь. При этом введение национальных стандартов риска требует комплексного подхода на системном уровне синтеза, анализа и моделирования факторов риска по безопасности жизнедеятельности.

Расчеты специалистов показывают, что если ничто не изменится, то уже в 2015 году увеличение экономических потерь от стихийных катастроф сравнивается с приростом мирового ВВП. Это означает, что мировая экономика может достичь опасной области состояния, вступив в стадию стагнации.

В январе 2005 года под эгидой ООН в Японии состоялась Всемирная конференция по предотвращению природных катастроф, на которой были рассмотрены вопросы уменьшения природных катастроф за 1995–2005 гг. В результате были приняты решения:

– не менее 10 % всех средств, выделяемых государствами на восстановление и покрытие ущербов от природных катастроф, должны направляться на предупреждение последних;

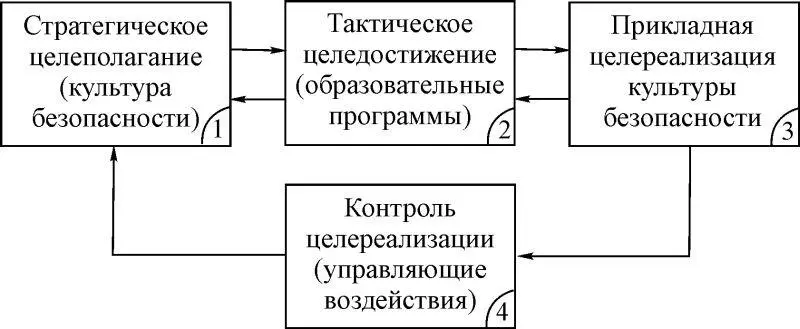

– предупреждение катастроф должно опираться не только на достижения научно-технического прогресса, но и, в первую очередь, на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе образовательных программ.

В последние годы в мире заметно возросло число чрезвычайных ситуаций и их роль. Так, мировая тенденция роста масштабов последствий чрезвычайных ситуаций в 2004 году оценивалась в 120 млрд долларов США, а в 2001-м она составляла 30 млрд долларов США. Рост в 4 раза.

По оценке Всемирного банка, совокупный ущерб от стихийных бедствий только в странах Европы и Центральной Азии за последние 30 лет составил более 100 млрд долларов США. В некоторых странах потери от природных и техногенных катастроф регулярно достигают 25 % валового внутреннего продукта.

Согласно приведенной качественной модели Международной системы по уменьшению числа катастроф человеческой жизнедеятельности проведем структурно-функциональный синтез системы. На рис. 1.1 представлены результаты синтеза.

Рис. 1.1

Созданы Центры в системе ООН, которые продвигают связи и совместные действия по сокращению бедствий, таких как изменение климата, предотвращение опасностей, уязвимость и анализ риска, пожары и засухи и т. п.

1.1.2. Стратегическая программная цель ЮНЕСКО

Цель включает применение научных знаний для решения проблем охраны окружающей среды и управления природными ресурсами. Планируется создавать такие программы, которые отражают передовые достижения науки, включая новые парадигмы, такие как жизнеспособность социальных и природных систем и адекватное управление окружающей средой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: