Владимир Живетин - Эгосферные риски

- Название:Эгосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-038-9, 978-5-903140-17-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Эгосферные риски краткое содержание

Приводятся рекомендации, как стать духовно сильным.

Работа может быть полезна всем, кто любит себя, заботится о своем здоровье и хочет познать себя.

Эгосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

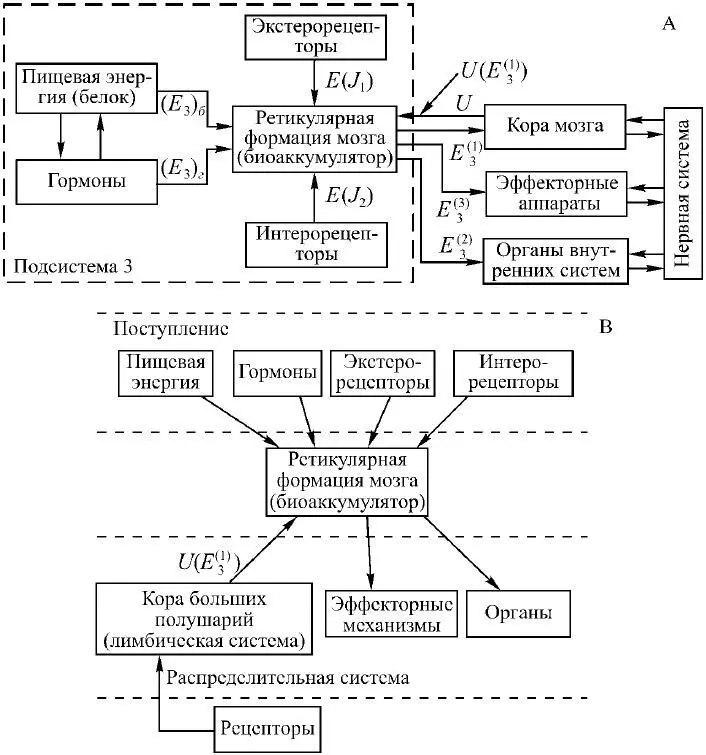

Рис. 1.10

На рис. 1.10 введены обозначения:

( Е 3) δ, ( Е 3) г – энергетический потенциал, содержащийся в белке и гормонах соответственно;

Е 3 (1) – энергия, направленная в головной мозг;

U ( Е (1) 3) – управление от головного мозга ретикулярной формацией;

Е (2) 3, Е (3) 3 – энергии, направленные в органы, обеспечивающие их функционирование;

E ( J 1), E ( J 2) – энергии, созданные экстерорецепторами и интерорецепторами.

Роль ретикулярной формации ствола мозга заключается не только в активизации коры мозга, но и в накоплении биоэнергии, по существу, она представляет собой биоэнергоаккумулятор мозга. Одновременно ретикулярная формация является биологической «электростанцией» организма человека, которая находится в стволе мозга. Ретикулярная формация накапливает энергию в фазе медленного сна, когда энергия в нее поступает из внутренних органов. В состоянии бодрствования кора перераспределяет энергопотенциал ретикулярной формации. При стрессе вводится форсированный режим перераспределения энергии, когда кровоток направляется в зоны повышенных энергозатрат.

Отметим, что

– расход биоэнергии Е 3при стрессе и в процессе жизнедеятельности человека осуществляется через расходование адреналина и норадреналина коркового слоя надпочечников, через пигментную систему;

– распределительные способности (распределительной системы) человека зависят не от размеров мозга, а от числа связей между нейронами и скоростью их установления, т. е. энергетических параметров функционирования, включающих электрические и химические подсистемы.

Особый канал формирования энергии – канал гормональной активности, обеспечивающий энергетический обмен. В настоящее время термином «гормон» обозначают химические вещества различной природы, секретируемые железами внутренней секреции или другими тканями в кровеносные или лимфатические сосуды и оказывающие различное действие на органы – мишени. С помощью выделения многочисленных гормонов эндокринная система вместе с нервной обеспечивает существование организма как целостной структуры, координируя деятельность других органов и систем. Рассмотрим их соотношение на примере. Если бы не было эндокринной системы, то весь организм – «цех» – представлял бы собой бесконечно запутанную цепь «проводов» – нервных волокон, при этом очень часто по множеству проводов необходимо было бы отдавать одну единственную команду, которую можно передать многим клеткам с помощью одного гормонального сигнала – в виде одной «команды».

Все многообразие основных функций гормонов сводится к четырем основным: рост, репродукция и развитие организма, поддержание гомеостаза, энергетический обмен.

Разнообразие структур и функций гормонов, локализации объектов, их продуцирующих, способов их доставки к целевым клеткам делает затруднительным создание классификации гормонов (например, по химической структуре) [7]. Гормоны имеют следующие характеристики:

– наличие специализированной железы, продуцирующей данный гормон (так называемая эндокринная железа);

– дистантность его влияния, т. е. присущая ему возможность транспортировки;

– способность оказывать специфическое воздействие в тканяхмишенях при незначительной концентрации в крови.

В настоящее время различают следующие варианты действия гормонов:

– гемокринное , т. е. действие на значительном удалении от места образования;

– изокринное , или местное, когда химическое вещество, синтезированное в одной клетке, оказывает действие на клетку, расположенную в тесном контакте с первой, и высвобождение этого вещества осуществляется в межтканевую жидкость и кровь;

– нейрокринное , или нейроэндокринное (синаптическое и несинаптическое) действие, когда гормон, высвобождаясь из нервных окончаний, выполняет функцию нейротрансмиттера или нейромодулятора, т. е. вещества, изменяющего (обычно усиливающего) действие нейротрансмиттера;

– паракринное – разновидность изокринного действия, но при этом гормон, образующийся в одной клетке, поступает в межклеточную жидкость и влияет на ряд клеток, расположенных в непосредственной близости;

– аутокринное действие, когда высвобождающийся из клетки гормон оказывает влияние на ту же клетку, изменяя ее функциональную активность.

Второй способ классификации гормонов связан с местом их синтеза, третий – с их функциональными возможностями. Существует группа гормонов, регулирующая углеводный обмен (инсулин, глюкагон); гормоны, поддерживающие водно-электролитный баланс (вазопрессин, альдостерон, ангиотензин, предсердный натрийуретический фактор); группа гормонов, осуществляющая нормальную функцию половой системы (ганодолиберин, пролактин, эстрогены, протестерон, тестостерон, дигидротестостерон); регулирующие продукцию и секрецию молока молочными железами (пролактин, окситоцин и др.) и т. д.

Четвертый способ классификации связан с принципом регуляции секреции, согласно которому эндокринные железы делятся на гипофиззависимые (щитовидная железа, кора надпочечников, гонады) и гипофизнезависимые (паращитовидные железы, панкреатические островки, мозговое вещество надпочечников и др.). Гипофиззависимые железы и секретируемые ими гормоны традиционно группируются в 3 основательно автономные системы, точнее подсистемы или оси: гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников, гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа и гипоталамус – гипофиз – половые железы. В то же время другие гормоны гипофиза (пролактин, гормон роста, β-липотропин) не имеют представительства на периферии в виде зависимых от них эндокринных желез. Под влиянием гормона роста в печени и других органах синтезируются инсулиноподобные факторы роста, которые оказывают мощное влияние на обмен веществ.

1.2.2. Эгоэнергетика как динамический процесс

Для решения проблем синтеза и анализа структур энергетики эгосферы необходимо иметь информацию об этапах формирования макро– и микроуровней структур живого вещества биосферы, т. е. о динамике ее процессов. Эволюция биосферы во времени включала следующие этапы:

– создание органического вещества из элементов (их 96);

– низшие организмы из вещества;

– животные и растения, в том числе гетеротрофы (человек), из автотрофов (растений);

– этнос из человека, этносфера – из этносов;

– религия из этноса, теосфера – из этносферы;

– социосфера (власть, собственность) из этносферы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: