Владимир Живетин - Человеческий риск (системные основы управления)

- Название:Человеческий риск (системные основы управления)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-986640-70-9, 978-5-905883-13-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Человеческий риск (системные основы управления) краткое содержание

Риски и безопасность обусловлены взаимоотношением человека с социо-природной системой при реализации потребностей человека и среды согласно возможностям человека и среды.

В монографии излагаются основные фрагменты расчета человеческих рисков на системном уровне, когда система синтезирована на структурно-функциональном уровне.

Человеческий риск (системные основы управления) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 2.6

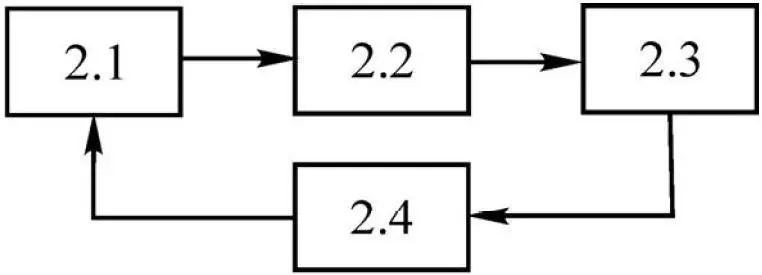

3. Подсистема «аналитический ум» ( х 2) реализует:

– общие особенности умственной сферы ( х 2,1);

– мышление, принятие решений, процесс выбора ( х 2,2);

– ощущения, восприятие ( х 2,3);

– аналитическую память ( х 2,4).

Аналитический ум как динамическая система, синтезированная на структурно-функциональном уровне, представлена на рис. 2.7.

Рис. 2.7

4. Биофизическая подсистема «тело» ( х 3) как динамическая система контроля и управления (саморегулирование) содержит в себе органы, реализующие:

– макроуровень (подсистема (1) стратегического управления) ( х 3,1);

– микроуровень (подсистема (2) тактического управления) ( х 3,2);

– подсистему (3) формирования биофизической энергии ( х 3,3);

– подсистему (4) контроля ( х 3,4).

При этом имеет место структура, аналогичная изображенной на рис. 2.8.

Возможен дальнейший уровень детализации качеств подсистем эгосферы на уровне функциональных свойств. В работе [24] приводится необходимая детализация. Здесь мы ограничимся, для примера, таким качеством, как воображение, включенным в подсистему (1) ноосферы. Воображение как динамическая система обладает комплексом функциональных свойств, модель которых представим в виде соответствующей структуры, включающей:

– подсистему 1, отражающую (на уровне свойств) способность к образованию новых представлений в диапазоне: от новых оригинальных мыслей до шаблонных, повторяющих общеизвестные истины;

– подсистему 2, отражающую способность к следующим уровням воображения: от изобилующих богатством образов, подробностей и т. п., когда человек способен по одной теме создать много мыслей, идей, до другой крайности: несложности, примитивности мыслей и идей;

– подсистему 3, отражающую степень реальности новообразованных представлений, идей (от реальных до нереальных – сказочных);

– подсистему 4, отражающую способность к следующим уровням воображения: от живости, когда образы, созданные воображением, живы и ярки, до уровня, когда образы бледны, неясны, неопределенны.

Здесь имеет место структура, аналогичная приведенной на рис. 2.6.

Таким образом, люди различаются способностями отображать мир в различной мере: кто-то в большей мере формирует воображение зрительное, кто-то – словесное, кто-то – эмоциональное.

Можно предположить на уровне гипотезы:

– зрительное воображение превалирует у тех, кто обладает большим ноосферным потенциалом;

– словесное – у тех, кто обладает большим потенциалом аналитического ума;

– эмоциональное – у тех, кто обладает большим душевным потенциалом.

Так характеризуются возможности эгосферы, ее интеллектуальной системы, создавать и сравнивать созданные образы с действительностью, корректировать эти образы.

Личностные свойства от социальной системы

Важной характеристикой эгосферы и ее подсистем служат ее проявления в социальной среде в процессе человеческой деятельности. Рассмотрим основы процессов реализации функциональных свойств подсистем в социальной среде.

Ноосфера

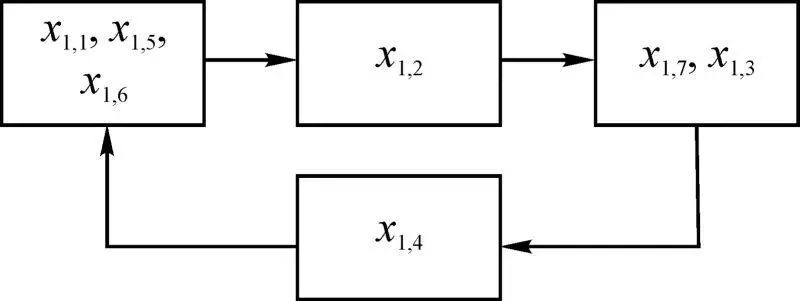

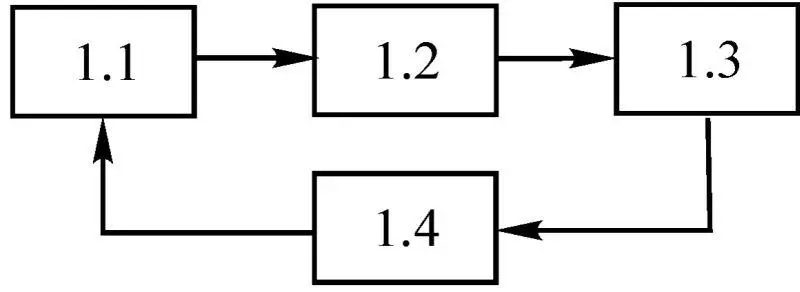

1. Отношение к нравственности (рис. 2.8).

1.1. Сила, острота и направленность нравственного чувства.

1.2. Формы нравственности.

1.3. Объем нравственного сознания.

1.4. Сознательность и утонченность нравственного чувства.

Рис. 2.8

2. Отношение к миру и жизни (миросозерцание) (рис. 2.9).

2.1. Потребность в общем миросозерцании, степень его нравственности.

2.2. Формы потребности в миросозерцании, мотивы мировоззрения:

– содержание мировоззрения;

– формы осуществления мировоззрения.

2.3. Широта мировоззрения.

2.4. Степень сознательности и сложности мировоззрения.

Рис. 2.9

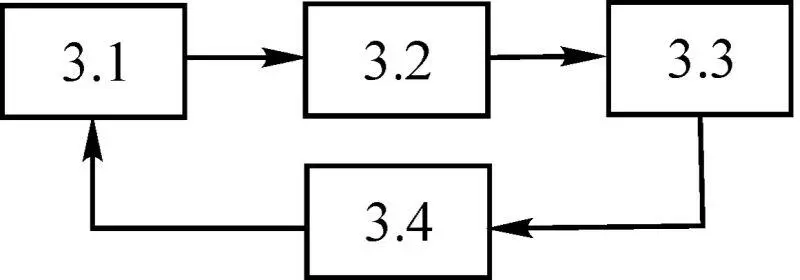

3. Отношение к религии (рис. 2.10).

3.1. Наличие или отсутствие религиозного сознания, степень его интенсивности.

3.2. Формы религиозных переживаний:

– содержание религиозной веры и ее разновидности;

– формы осуществления религиозной потребности.

3.3. Богатство или ограниченность религиозной жизни.

3.4. Сознательность и утонченность религиозной потребности.

Рис. 2.10

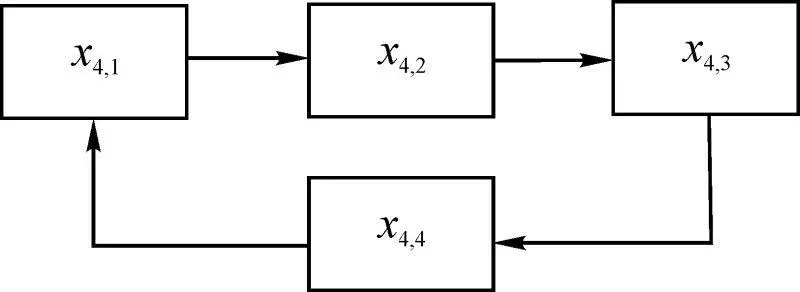

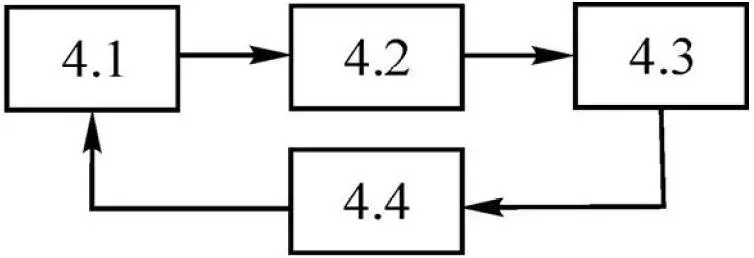

4. Отношение к знанию и науке (рис. 2.11).

4.1. Наличие или отсутствие интереса к знанию.

4.2. Формы интереса к знанию: интерес к познанию и распространению знаний.

4.3. Сознательность и дифференцированность интереса к знанию.

4.4. Объем интереса к знанию, функция контроля.

Рис. 2.11

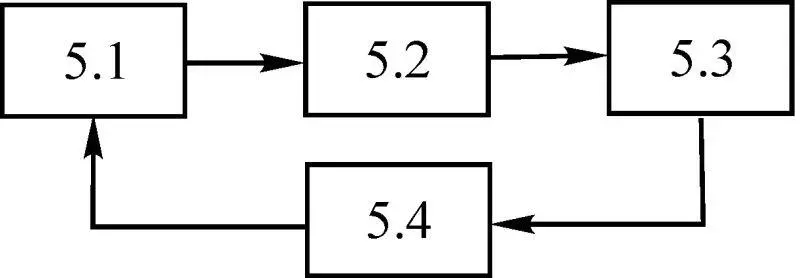

5. Отношение к искусству (рис. 2.12):

5.1. Наличие или отсутствие эстетического интереса, степень его интенсивности.

5.2. Формы эстетического интереса.

5.3. Степень сознательности и дифференцированности эстетического интереса.

5.4. Объем эстетического интереса, контроль.

Рис. 2.12

Душа

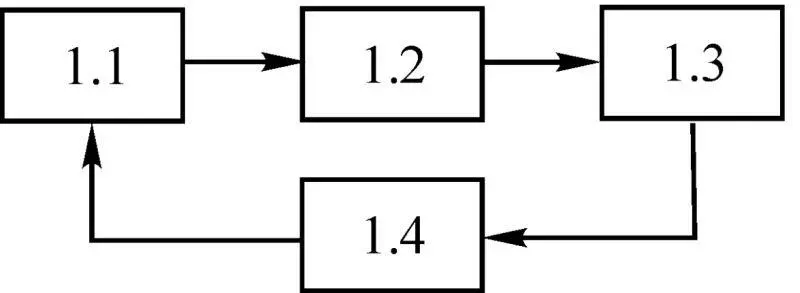

1. Отношение к вещам (рис. 2.13):

1.1. Наличие или отсутствие интереса к вещам.

1.2. Различные виды потребности в вещах.

1.3. Объем потребности в вещах.

1.4. Сложность, утонченность и сознательность потребности в вещах.

Рис. 2.13

2. Отношение к природе (животным):

2.1. Наличие или отсутствие интереса к природе, степень его интенсивности.

2.2. Формы интереса к природе.

2.3. Широта и узость интереса к природе.

2.4. Сознательность и утонченность отношения к природе.

3. Отношение к отдельным людям (высшим и низшим).

3.1. Наличие, отсутствие склонности властвовать или подчиняться.

3.2. Формы отношения к высшим и низшим. Способы удовлетворения потребности во власти.

3.3. Широта стремления к власти и подчинению.

3.4. Степень утонченности и сознательности властвования и подчинения.

4. Половая, чувственная и романтическая любовь.

4.1. Степень интенсивности полового влечения. Отношение к половому инстинкту.

4.2. Виды чувственной любви и формы ее удовлетворения. Способы достижения чувственной любви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: