Владимир Живетин - Этико-правовые риски демократических систем

- Название:Этико-правовые риски демократических систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-057-0, 978-5-903140-65-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Этико-правовые риски демократических систем краткое содержание

Показано, что для предотвращения кризисов и катастроф необходимо создавать во властных структурах системы, реализующие максимальную эффективность и минимизацию рисков человеческой деятельности.

Этико-правовые риски демократических систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Необходимым условием существования любого общества является регулирование отношений его членов. Социальное регулирование бывает двух видов: нормативное и индивидуальное. Первое носит общий характер: нормы (правила) адресованы всем членам общества или определенной его части и не имеют конкретного адресата. Индивидуальное относится к конкретному субъекту, является индивидуальным приказом действовать соответствующим образом. Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Нормативное регулирование в конечном счете приводит к воздействию на конкретных индивидов, приобретает конкретного адресата. Индивидуальное же невозможно без общего, т. е. нормативного, установления прав осуществляющего такое регулирование субъекта на подачу соответствующих команд. Социальное регулирование приходит в человеческое сообщество от далеких предков, а его развитие идет вместе с развитием человеческого общества.

Можно выделить два основных пути развития права. Там, где господствующее положение занимает государственная собственность, основным источником, способом фиксации правовых норм становятся, как правило, сборники нравственно-религиозных положений (Поучение Птахотепа в Древнем Египте, Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и т. п.). Зафиксированные в них нормы носят зачастую казуальный характер. Дополняются они в случае необходимости другими обычаями (например, адатами) и конкретными (ненормативными), но имеющими силу закона установлениями монарха или по его уполномочию чиновниками государственного аппарата.

В обществе же, основанном на частной собственности, которая обусловливала необходимость равенства прав собственников, развивалось, как правило, более обширное, отличающееся более высокой степенью формализации и определенности законодательство, и, прежде всего гражданское, регулирующее более сложную систему имущественных общественных отношений. В некоторых случаях достаточно древнее законодательство отличалось такой степенью совершенства, что пережило на многие века использовавший его народ и не потеряло значения и сегодня (например, частное римское право).

Так или иначе, в любом государственно-организованном обществе тем или иным способом нормы права возводятся в закон, освященный свыше, поддерживаемый и обеспеченный государством. Правовое регулирование общественных отношений становится важнейшим методом государственного руководства обществом. Но в то же время возникает и противоречие между правом и законом, поскольку последний перестает выражать всеобщую справедливость, отражает интересы только части, и, как правило, меньшей, общества.

1.1.2. Право как регулятор социального процесса

Сущность права состоит в его природности по отношению к бытию человека. Право существует в сознании человека, оно не отделено от него. Оно воплощается в понимании человеком ценности его жизни, собственного единства с жизнью. Наличие права присутствует в достоинстве человека, в его физической и моральной неприкосновенности.

Таким образом, каждый человек наделен правовым потенциалом. Право в собственном понимании – это не юридическая, а социальная категория , так как включает: право народа на суверенитет, на свое политическое, экономическое и культурное самоопределение; право отдельного человека самостоятельно определять свое место в обществе. Но все это приобретает юридическое значение только тогда, когда оно воплощается в юридические законы. Право народа на его суверенитет должно приобрести форму конституционного положения, определиться в декларациях и конституциях, принятых законодательной властью. Например, право человека на собственность из общесоциального феномена перевоплощается в феномен юридический только тогда, когда оно определяется конституцией и действующим гражданским кодексом.

Логическое сведение исторической информации о законодательстве приводит к выводу, что законодательство , как и государство , возникает из необходимости управления социальными процессами , то есть взаимоотношениями между людьми, становится одним из наиболее важных рычагов управления этими процессами. Без законодательства государство не способно выполнять свое назначение, государственное управление в основе своей – это одновременно и законодательно обоснованное управление.

Государство возникает на этапе неолитической революции. А когда же складывается законодательство? Есть все основания полагать, что это произошло одновременно с государством. Первые законы, которые носили абсолютно обязательный характер для всех без исключения, возникли вместе с производственной экономикой. Именно эти правила сводятся в первые исторически известные кодификации (Кодекс Хамураппи, Законы 12 таблиц, Законы Ману). Когда знакомишься с данными источниками, нетрудно заметить, что их основу составляют правила, обращенные на собственность, а отношения собственности – это, прежде всего, то, что определяет характер производства.

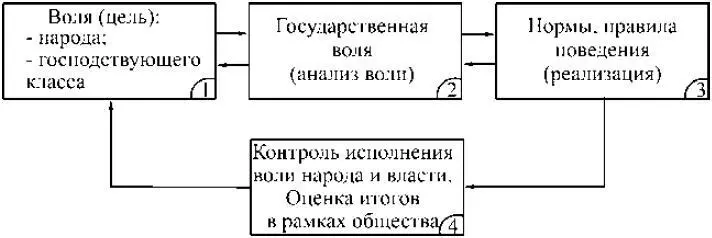

Право [1] – это сведенная в закон государственная воля экономически господствующего класса, обусловленная в конечном счете требованиями экономического базиса. Тут мы имеем дело с традиционно марксистским правопониманием, которое возникло в середине XIX века.

Достаточно распространенное марксистское утверждение, что право – воля господствующего класса, превращает феномен права из норм поведения в волевые импульсы, что, в свою очередь, приводит к произволу. Только воля, сведенная в закон, становится государственной волей в форме норм, правил поведения, совокупность которых и составляет систему права.

Согласно сказанному и результатам работ [20, 25], проведен структурно-функциональный синтез системы права, итоги которого представлены в виде блок-схемы на рис. 1.1.

Рис. 1.1

Содержание любого явления всегда носит формализованный характер, а его форма всегда имеет конкретное содержание. Это полностью относится и к праву. Законодательство и право не существует и не может существовать вне системы. Какой-либо юридический закон воплощается в конкретную структуру системы, которая становится необходимым условием его существования, свидетельствует о его месте в системе законодательства, его соотношении с другими законами, о его юридической силе.

Известно, что способам юридического правообразования отвечают соответствующие им системы отображения юридических норм: одностороннему волеизъявлению органов государства – юридический нормативный акт, двух- или многостороннему волеизъявлению субъектов права на паритетных основах – юридический нормативный договор, санкционированию – правовой обычай, признанию прецедента – судебный прецедент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: