Александр Сопов - Правоведение. основы государства и права

- Название:Правоведение. основы государства и права

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448307423

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сопов - Правоведение. основы государства и права краткое содержание

Правоведение. основы государства и права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. На ранней стадии становления государства сохраняются остатки первобытной (военной) демократии, чередуются республиканские и монархические формы правления, демократические и деспотические режимы. В неполно сформированном обществе резко дифференцируются не классовые структуры, а существует членение на свободных и несвободных, т.е. на свободных граждан – членов общества, которые делятся, в свою очередь, на классы (родовая знать, свободные ремесленники, крестьяне, торговцы, воины, скульпторы, поэты и т.п.) с очевидным делением на правящую верхушку общества и подчиненные низы (в Риме это деление на патрициев и плебеев ) и рабов и др. полусвободные категории, не входившие в общество, не имевшие ни гражданских, ни политических прав.

Две функции государства различаются четко. Это, во-первых, устройство «общих дел» свободных и, во-вторых, господство по отношению к порабощенным. Вождизм , унаследованный от первобытных форм власти, закрепляется в монархических и имперских формах.

2. В Средние века и в начало Нового времени сохраняется сильная деспотическая, монархическая власть с преобладающими отношениями господства и владения: страна и поданные (народ) – собственность монарха (государевы люди). Разрушенные (в Европе), но еще сохраняющиеся по типу отношений кровнородственные связи порождают власть сеньориального вида, связывающую сеньора (господина) и его вассалов в иерархическую лестницу.

Доминирует абсолютистская форма правления. И на Западе и на Востоке сохраняются формы неэкономического принуждения. Государство довлеет над обществом, как и дисциплина страха. Начиная уже с XIII в. в Европе начинаются процессы концентрации и централизации власти, а также объединения (собирания) территорий. Отношения личной зависимости вытесняются служебными. Политическое единство на религиозной основе заменяется государственным строительством на экономической и социальной базе.

3. В то время как на Востоке закреплялись монархические и имперские формы государства; стабилизировались архаические общественные структуры со значительной долей личной (рабской или крепостной) зависимости, неэкономическим принуждением, военно-феодальными политическими структурами власти, а также сохранением у многих народов еще догосударственных форм, в Европе завершался процесс образования наций , формирования общенационального рынка , языковой и культурной консолидации большинства стран.

XVII в. стал периодом подготовки гражданского общества со сформированными классовыми структурами, сложившимися товарно-денежными отношениями и т. п. Среди исторических особенностей этого периода: формирование личности нового типа, образование общества суверенного народа, высвобождающегося из-под гнета государства, становящегося участником политического процесса и вступающим в договорные (конституционные) отношения с властью. Формируются идеи гражданского развития(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Кант), просвещенного абсолютизма(Вольтер, В. Гумбольдт) правового государства(Д. Дидро, И. Кант, Г. В. Гегель).

Параллельно со становлением государства Нового времени развивалась и тенденция создания многонациональных империй , бывшая уже многовековой традицией наиболее могущественных государств (Российская, Римская, Византийская). Характерной чертой эпохи Нового времени было и формирование колониальных империй (Британская, Французская, Испанская), состоящих из метрополий и присоединенных к ним стран и народов.

4. Современный (новейший) этап эволюции государства отмечен, судя по всему, расширением федеративных и конфедеративных процессов вообще (федеративное объединение Германии, вслед за Швейцарией и США), разрушением «идеологической» федеративности, основанной на «праве нации на самоопределение» (Югославия, СССР) и появлением условий для новых интеграционных процессов (ЕС). Проявляется также тенденция стабилизации развитых государств на основе равновесия власти и общества, политического единства и материального благополучия.

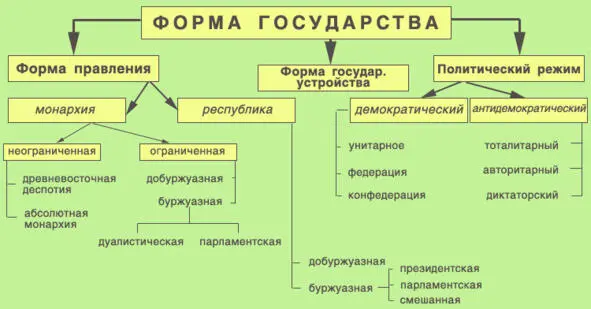

2. Формы государства

Форма государства – это его организация, совокупность внешних признаков, порядок образования, приемы и методы осуществления государственной власти. Форму государства характеризуют три элемента: форма правления, форма государственного устройства и политический режим.

Рис. 4 Формы государства

2.1. Форма правления

– это организация верховной государственной власти, ее органов, порядок образования этих органов и их взаимоотношения с населением. При всей разнородности современных государств их можно подразделить на два самых общих вида – монархию и республику .

В монархии власть главы государства передается по наследству, не являясь производной от какой-либо другой власти, и принадлежит главе государства пожизненно. Кроме того в монархиях обычно не предусмотрена юридическая ответственность главы государства. Монархическая форма правления имеет несколько разновидностей.

Абсолютная монархияхарактеризуется всевластием главы государства, не ограниченного ни верховным законом, ни другими учреждениями власти. Правительство назначается монархом, выполняет его волю и ответственно только перед ним. В прежние времена такая форма правления была широко распространена во многих странах, в том числе и в России. Сейчас она сохранилась лишь в некоторых странах, например, в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Марокко, Брунее.

В ограниченных монархиях, наряду с главой государства (монархом) действует другой высший орган власти (например, парламент), или власть монарха строго регламентирована законодательными актами. При конституционной монархии , существующей ныне в Нидерландах, Бельгии, Швеции, Испании, Японии и др., полномочия главы государства строго определены законодательными системами и актами. Другая современная форма ограниченной монархии – парламентарная (парламентская) монархия. Здесь также ведущую роль в управлении государством играет правительство, формируемое парламентом. Наиболее типичный пример – Великобритания.

Власть главы государства (короля, герцога, князя) в ограниченных монархиях не распространяется на сферу законодательной деятельности и значительно ограничена в сфере управления. Законы принимаются парламентом, правительство осуществляет реальное управление страной. Однако институт монархии не является лишь данью традиции. Монарх – это символ и верховный арбитр нации, стоящий над партийными схватками и обеспечивающий единство страны. В Великобритании, Бельгии, Испании у монарха есть некоторые «резервные», «спящие» прерогативы (исключительные права) на случай возможных политических кризисов. Практика показывает, что в современных условиях монархия способна выступать не только в качестве фактора стабильности и конституционной законности, но и быть действенной силой глубоких структурных реформ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: