Вячеслав Пежемский - Красное Село. Страницы истории

- Название:Красное Село. Страницы истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06059-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пежемский - Красное Село. Страницы истории краткое содержание

Конечно, сейчас трудно себе представить, насколько важной и интересной была история неброского, не слишком известного ныне петербургского пригорода. Но, познакомившись с основными событиями, можно с уверенностью утверждать: Красное Село – достойный сосед великолепных Петергофа и Царского Села и одно из интереснейших для исследователя и любителя петербургских окрестностей мест неподалеку от города.

Красное Село. Страницы истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впервые Федотов так подробно обратился к жизни других полков на маневрах. Как всегда, детально прорисованы мундиры и налицо прекрасное знание солдатского быта. Акварели, впоследствии подаренные наследнику цесаревичу Александру Николаевичу (будущему Александру II), – одни из лучших изобразительных источников по истории красносельских маневров в николаевское время. Они настолько полны деталями, смыслами, контекстами, что по ним можно вести учебные занятия по истории российской армии XIX в.

Конечно, были и другие работы Федотова, посвященные Красному Селу: «Иностранные военные агенты на смотру», «Экзекутор лейб-гвардии Финляндского полка», «Из военной жизни в лагере»… Но перечисленные ранее акварели, пожалуй, самые яркие образцы творчества удивительного офицера-художника.

Творчество Федотова – своеобразный итог николаевской эпохи в истории красносельских маневров. В его полотнах и акварелях – апогей и в то же время завершение целого периода и в истории Красного Села, и в истории России.

Красносельские лагеря конца XIX – начала XX вв.

Однако время шло, Россия пережила серьезнейший внешнеполитический кризис – Крымскую войну и поражение в ней. На трон взошел новый монарх – Александр II. Времена менялись, менялась и армия. Переходя от устаревшей рекрутской повинности, перевооружаясь, армия и к подготовке солдат и офицеров выдвинула новые требования. Менялись и красносельские лагеря.

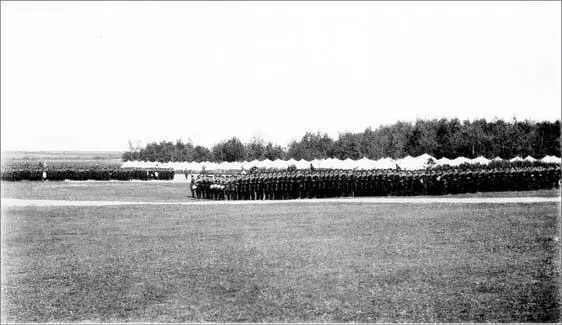

Правый фланг Главного лагеря. Начало XX в.

Очень точно, по-военному кратко, но емко описал лагерь конца XIX – начала XX вв. П. Н. Краснов: «В Красном Селе ежегодно отбывали лагери части двух корпусов – Гвардейского и 1-го Армейского. Кроме того, по очереди, приходили из Финляндии Финские стрелковые батальоны. Вся эта масса, около пятидесяти тысяч человек, располагалась в двух лагерях. Гвардейская пехота и гвардейская пешая артиллерия в большом лагере в интендантских четырехскатных палатках.

Правый фланг Авангардного лагеря. Красное Село. Конец XIX – начало XX вв.

Большой лагерь тянулся на три версты вдоль края оврага с пологим скатом, от Никулинских высот на севере до деревни Горской на юге. На правом фланге, в красивых березовых рощах, стояли полки Преображенский и Семеновский. За Семеновским полком линия лагеря прерывалась Царскосельским шоссе. Здесь стояла церковь 1-й Гвардейской пехотной дивизии. Дальше следовали лагери Измайловского и Егерского полков, за ними стояли палатки и деревянные конюшни батарей 1-й Гвардейской Артиллерийской бригады, дальше следовали лагери полков 2-й дивизии – Л.-Гв. Московского, Л.-Гв. Гренадерского, Л.-Гв. Павловского и Л.-Гв. Финляндского и 2-й Гвардейской Артиллерийской бригады – за ними был небольшой лагерь очередного финского стрелкового батальона, дальше барак строевой роты Пажеского Его Величества корпуса, потом шла полевая дорога к деревне Пелгола на Кирхгофе и за нею большие постройки корпусной хлебопекарни. Перед лагерем, примерно на полверсты, было пустое пространство, слегка спускающееся в овраг – Малое военное поле. По низу оврага протекала речка Лиговка, разливавшаяся здесь в ряд озер: Большое Фабрикантское, на берегу которого стояла бумажная фабрика Печаткина, Театральное, за которым был тенистый дворцовый парк, деревянный Красносельский дворец и театр и Большое Дудергофское озеро.

Противоположный скат оврага был крутой. За ним находился Авангардный лагерь Красного Села, перед которым расстилалось на несколько верст широкое, незасеянное, к середине лета совершенно голое, вытоптанное войсками учебное военное поле. Оно примыкало на севере к Братошинской и Коломенской слободам Красного Села, на юге к невысокой гряде Кавелахтских холмов. Сколько на этом поле было и трагических, и комических приключений!… На поле от несчастных случаев были убитые и раненые солдаты. На нем одни начальники составили себе блестящую карьеру, другие потеряли репутацию строевого начальника. Сколько раз восторженным „Ура!“ приветствовали войска своих Императоров и Императриц, сколько иностранных монархов проезжало по этому полю гостями Русских Государей! Это поле было орошено солдатским потом и истоптано копытами многих тысяч коней. В глубине его, верстах в двух от Авангардного лагеря, зеленым островом стояла березово-ольховая роща, в которой помещалась артиллерийская снаряжательная лаборатория – это был единственный на поле ориентировочный предмет. Поле казалось гладким и ровным, как стол, на нем были такие складки, где целые полки совершенно укрывались.

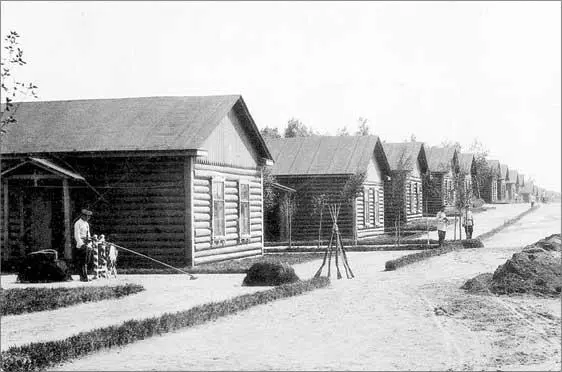

Караулка в лагере. Красное Село. Конец XIX – начало XX вв.

На правом фланге Авангардного лагеря, в таких же березовых рощах как и в главном лагере, стоял в палатках Л.-Гв. Резервный пехотный полк, за ним тянулся ряд невысоких деревянных бараков Инженерного ведомства. В них по очереди стояли полки 37-й и 23-й пехотных дивизий. Из-за того, что тут не было постоянного хозяина, бараки эти имели несколько запущенный вид. За бараками полков были бараки Санкт-Петербургского Окружного пехотного училища, пренебрежительно называемого Сморгонской академией… про них говорили, что их обучали, как в Сморгони мужики обучали медведей. Дальше, в палатках, был лагерь батальонов Гвардейской стрелковой бригады и за ним, отделенный грунтовой дорогой, помещался лагерь военных училищ. Павловское и Константиновское училища имели одинаковые деревянные бараки. В первой линии стояло два барака и за ними два других барака. Бараки были покрашены белой краской и имели канты: Павловского училища – красные и Константиновского – синие. За лагерем Константиновского училища была глубокая балка, в ней били ключи необычайно прозрачной и вкусной „дудергофской“ воды. За балкой, в коричневых бараках помещалось Михайловское Артиллерийское училище, имевшее впереди на поле орудийный парк. За ним был приветливый барак эскадрона Николаевского кавалерийского училища и боком к нему небольшие бараки Офицерской кавалерийской школы.

Лагерный караул при знамени. Красное Село. Конец XIX – начало XX вв.

Кавалерия и полевая пешая артиллерия располагались по квартирам в Красном Селе и окружающих его деревнях. Широкая дорога, шедшая позади второй линии бараков, отделяла солдатский и юнкерский лагери от офицерских бараков и хозяйственных построек. За этой дорогой в густой заросли кустов сирени, жимолости, желтой акации, кротегуса, в садах молодых берез, кленов и северных кудрявых тополей, за высокими заборами стояли маленькие бревенчатые бараки училищных офицеров, барак побольше батальонного командира и дача начальника училища» [29] Краснов П. Н. Воспоминания о русской императорской армии. М., 2008. С. 80.

.

Интервал:

Закладка: