Александр Сотов - Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации. Монография

- Название:Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Кнорус

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4365-0316-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сотов - Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации. Монография краткое содержание

Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

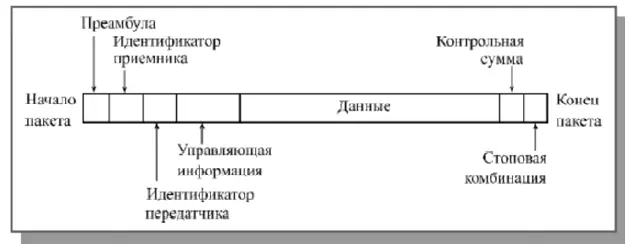

По своей структуре информационные пакеты напоминают письма. Роль адреса выполняет идентификатор приемника – это индивидуальный или групповой номер, присвоенный каждому принимающему абоненту в сети. Благодаря идентификатору компьютер может «опознавать», который направлен именно для него, либо для группы, в которую он входит. Идентификатор передатчика – это аналог обратного адреса, он позволяет установить, от какого компьютера пришел данный пакет. Управляющая информация играет роль почтового штемпеля – она указывает тип пакета, его номер, размер, формат, маршрут его доставки, и то, что с ним надо делать получателю. Основное значение управляющей информации – указать, к какому сообщению относится данный пакет, и каково его место в этом сообщении. Данные – это само содержание послания, то есть та информация, которая пересылается по сети. Контрольная сумма – это конверт, гарантирующий целостность сообщения. Контрольная сумма представляет собой краткое описание данные пакета, его объем и пр. Благодаря сравнению содержания полученного пакета с контрольной суммой можно судить о том, было ли полученное сообщение повреждено, изменено и пр. Стоповая комбинация является сигналом о том, что получение пакета закончено.

Основой функционирования пакетной связи является устройство, которое осуществляет распределение пакетов по доступным каналам – IP-маршрутизатор. Оно является своеобразным «перевалочным пунктом» для данных. К нему присоединяются линии связи от нескольких компьютеров, по которым движутся пакеты данных. Задача маршрутизатора заключается в том, чтобы получить пакет, прочитать идентификатор получателя и переслать информацию получателю (промежуточному или конечному).

Точное распознание получателя осуществляется за счет присвоенного ему уникального кода – IP-адреса. IP-адрес состоит из нескольких разделов, каждый из которых содержит все более и более подробные сведения о маршруте пакета.

Например, если адрес имеет следующий вид:

425.38.72.245

то, 425 – это номер сети, а 38 – это номер определенного узла в ней. Число 72 – адрес конкретного провайдера, а 137 – адрес компьютера.

Соответственно, идентификатор приемника в каждом пакете данных содержит сведения об IP-адресе получающего компьютера. Считывая эти данные в пакете, IP-маршрутизатор может переслать пакет именно в ту сеть, где находится компьютер получателя. Если номер сети в пакете совпадает с номером сети, который закреплен в самом маршрутизаторе, то считывается следующий номер в идентификаторе, и пакет направляется в узел данной сети, который соответствует считанному номеру. То же самое делает маршрутизатор узла, и так далее, пока пакет не доходит до компьютера получателя.

Когда пакет попадает к конечному получателю, компьютер определяет код сообщения, к которому относится данный пакет, и его порядковый номер в данном сообщении. С помощью соблюдение порядковых номеров осуществляется процесс, именуемый «реконструкцией».

Впервые принципы, задуманные Л. Клейнроком, были реализованы на практике в 1969 г. Под его руководством группа студентов Калифорнийского университета соединили два компьютера кабелем длиной около 4,5 м. Так возникла первая сеть, построенная на принципе пакетной передачи.

Идея Л. Клейнрока была оценена экспертами DARPA. С точки зрения военных, ее основное достоинство заключалось в том, что возможность «распыления» информации позволяла построить систему связи, работа которой не зависит от какого-то единого центра, и даже в случае уничтожения центра NORAD и подведенных к нему линий связи оборона страны сохраняла устойчивость.

Для практической отработки принципов Л. Клейнрока было решено попытаться объединить в сеть компьютеры всех четырех университетских центров, занятых изысканиями по теме. Получившаяся система стала именоваться ARPANET, и она послужила принципиальной основой для создания современного Интернета. Первый компьютер, обеспечивающий коммуникацию данных между пользователями ARPANET, был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете. Объем его оперативной памяти составлял 25 Кбайт.

Однако для работы компьютеров в сети было необходимо создать определенный стандарт их взаимодействия. Этот стандарт получил наименование «сетевой протокол» (Internet Protocol, IP).

Простейший протокол включает в себя следующие компоненты: запрос, получение подтверждения о готовности принять информацию, отправка пакета, подтверждение получения пакета. Сам запрос о передаче, а также ответ на него, также представляют собой отдельные информационные пакеты. В рамках одного IP может быть переслано несколько пакетов.

Таким образом, сетевой протокол можно охарактеризовать как сеанс обмена данными между компьютерами.

Протокол начинается с запроса передатчиком готовности приемника принять данные. Для этого используется управляющий пакет "Запрос". Если приемник не готов, он отказывается от сеанса специальным управляющим пакетом. В случае, когда приемник готов, он посылает в ответ управляющий пакет "Готовность". Затем начинается собственно передача данных. При этом на каждый полученный информационный пакет приемник отвечает управляющим пакетом "Подтверждение". В случае, когда пакет данных передан с ошибками, в ответ на него приемник запрашивает повторную передачу. Заканчивается сеанс управляющим пакетом "Конец", которым передатчик сообщает о разрыве связи. Существует множество стандартных протоколов, которые используют как передачу с подтверждением (с гарантированной доставкой пакет), так и передачу без подтверждения (без гарантии доставки пакета).

Первоначально все компьютеры ARPANET работали в стандарте протокола NCP (Network Control Protocol). Однако данный протокол позволял работать только в том случае, если все соединенные компьютеры обладали идентичным программным обеспечением. Со временем к ARPANET пытались присоединиться все новые и новые пользователи. Инициаторами роста сети были американские университеты, которые пытались создать свою систему обмена данными. Ведь именно университетские научные центры стояли у истоков ARPANET, и они продолжали играть в ее развитии слишком заметную роль, чтобы их можно было исключить из процесса. В 1973 г. через трансатлантический телефонный кабель к сети подключились пользователи из Великобритании и Норвегии, после чего ARPANET стал международным.

Однако появление в сети все большего числа «гражданских» пользователей, к тому же иностранных, выявило новую проблему – далеко не у всех операционные системы были стандартизированными, и многие пользователи не могли работать со стандартом NCP. Это потребовало создания нового протокола, который бы позволял взаимодействовать двум ЭВМ, обладающим различным программным обеспечением. И в 1974 г. была разработана программа Transmission Control Program (TCP) [33] «Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура», Дуглас Камер, М.: «Вильямс», 2003, стр. 4

. В 1982 г. эта программа была сопряжена со специальным сетевым протоколом IP, и в результате получился универсальный протокол обмена данными TCP/IP, позволяющий обмениваться данными всем компьютерам, независимо от того, какое программное обеспечение на них установлено. Уже в 1983 г. этот протокол стал стандартом для ARPANET, заменив NCP. Именно тогда к этой сети стал все чаще применяться термин Internet, что отражало возможность беспрепятственного обмена данными между компьютерными сетями всех стран.

Интервал:

Закладка: