Тимур Гареев - Управление знаниями самообучающейся организации. Практическое руководство

- Название:Управление знаниями самообучающейся организации. Практическое руководство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448342325

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимур Гареев - Управление знаниями самообучающейся организации. Практическое руководство краткое содержание

Управление знаниями самообучающейся организации. Практическое руководство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

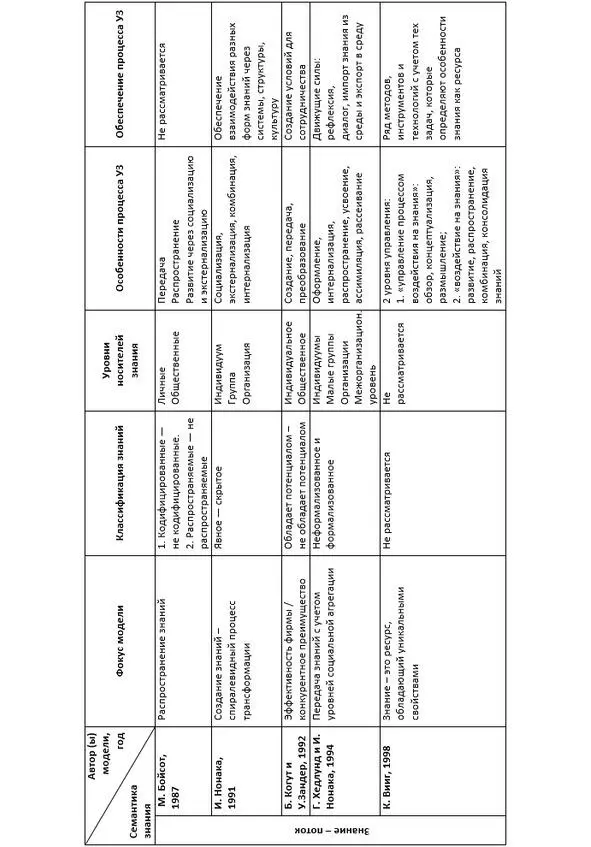

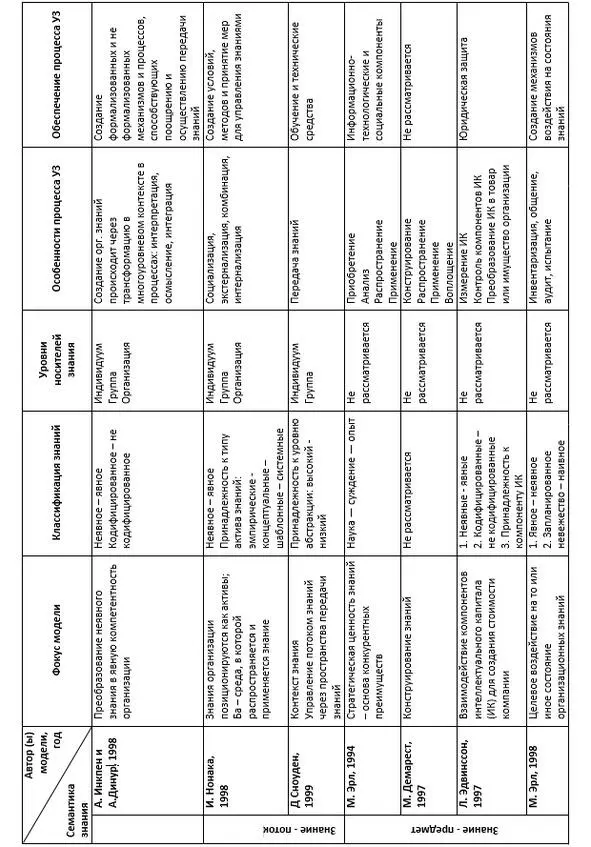

Безусловно, не представляется возможным каждую модель однозначно отнести к той или иной точке зрения («знания-поток» или «знания-предмет»). Однако во всех моделях существует доминирование того или иного взгляда, которое определяет их характер.

Таблица 6.1 – Модели управления знаниями

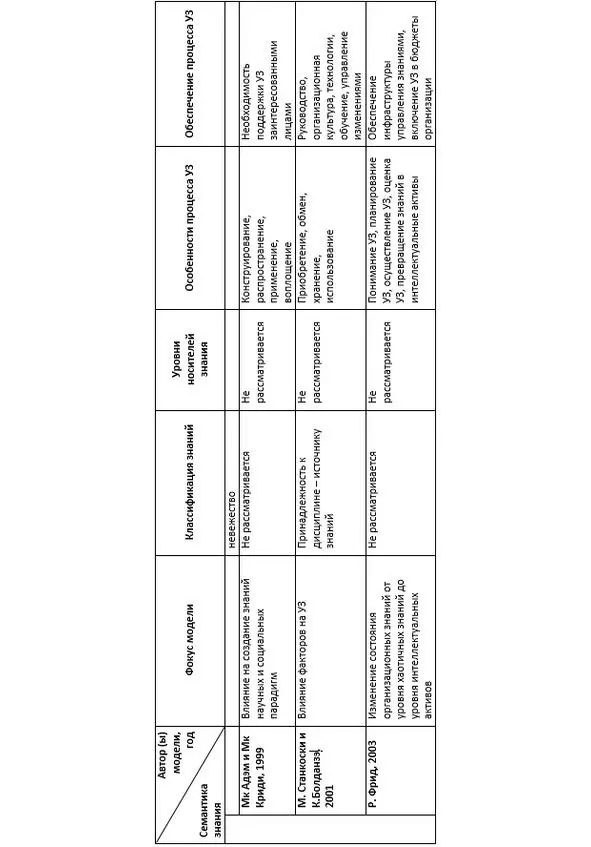

Таблица 6.2 – Модели управления знаниями

Таблица 6.3 – Модели управления знаниями

Модели, в которых знания понимаются как поток, сосредоточены на трансформации организационного знания. Деятельность по управлению знаниями фокусируется на процессах создания и распространения, в которых знания переходят из неявных в явные, из коллективных в индивидуальные и наоборот. В этом случае управление знаниями сводится к обеспечению пространства (среды) для данного потока.

Модели, в которых знания рассматриваются как предмет, по структуре во многом схожи со структурой управления активами, а процессы управления знаниями выделены согласно циклу Деминга 25 25 Де́минг, Уи́льям Э́двардс (англ. William Edwards Deming, 14 октября 1900 – 20 декабря 1993), также известен как Э́двард Де́минг – американский учёный, статистик и консультант по менеджменту. Наибольшую известность Деминг приобрел, благодаря доработанному им циклу Шухарта, который теперь весь мир называет циклом Шухарта-Деминга [PDSA или PDCA], а также за созданную им теорию менеджмента, основанную на предложенной им же теории глубинных знаний. Ему присуждена одна из самых престижных наград, учреждённых Американским обществом качества (American Society for Quality = ASQ) – медаль имени Шухарта в 1955 году. Он также стал почетным членом ASQ в 1970 г. Источник: https://ru.wikipedia.org/

PDCA 26 26 PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act» – планирование-действие-проверка-корректировка) циклически повторяющийся процесс принятия решения, используемый в управлении качеством. Также известен как Deming Cycle, Shewhart cycle, Deming Wheel или Plan-Do-Study-Act. Также известен как принцип Деминга-Шухарта, но Деминг предпочитал PDSA (Plan-Do-Study-Act) у Шухарта (Plan-Do-Сheck-Act). Источник: https://ru.wikipedia.org/

(планирование, осуществление, проверка, действие). Управление знаниями в этом случае направлено на повышение уровня запасов знаний. В этом случае деятельность по управлению знаниями фокусируется на процессах накопления и применения знаний. А система управления знаниями основывается на создании хранилища знаний и предполагает использование методов приобретения и отчуждения знаний от их носителей.

Современное состояние в управлении знаниями

Теория нового общества получает своё развитие в работах Э. Тоффлера, где в качестве символической даты начала новой цивилизации – Третьей Волны, главными ценностями которой являются знания и информация, автор указывает 1956 год. Данной проблеме посвящается также ряд работ Д. Белла, М. Маклюэна и Ё. Масуды. Чуть позже, в 1970-х годах, начинают разрабатываться информационные основы управления знаниями в трудах В. М. Глушкова, Ю. А. Шрейдера, Р. Ф. Гиляревского, Л. С. Козачкова, а на рубеже 1980—1990-х годов в Швеции, США и Японии практически одновременно зарождаются три разных подхода к концепции «управления знаниями», получившие в дальнейшем соответствующие названия. Скандинавский, или европейский, американский и японский. В этот период появляются первые монографии и публикации в средствах массовой информации, посвящённые данному вопросу, а в 1986 году Карл Вииг вводит понятие «управление знаниям».

В 1990 году в книге «Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации» Питер Сенге представляет концепцию обучающейся организации – компании, способной к непрерывному самообучению. Управление знаниями выходит на практический уровень: в 1991 году в шведской страховой компании «Скандия» официально утверждается пост директора по управлению знаниями (англ. Chief Knowledge Officer). Большой вклад в развитие концепции управления знаниями в 1995 году вносит работа И. Нонаки и Х. Такеучи «Компания-создатель знания: Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах».

Все последующие годы вплоть до сегодняшнего дня можно охарактеризовать как период широкого распространения концепции управления знаниями во всех сферах деятельности, включая науку и образование.

В 1990-х годах появляются многочисленные публикации об управлении знаниями в сети Интернет, создаются специализированные сайты и журналы. В различных вузах впервые становится возможной специализация по управлению знаниями (Harvard Business School, George Mason University, the University of California-Berkeley’s School of Information Management Systems), а в Бизнес-школе Хаас Университета Калифорнии происходит учреждение первой кафедры по знанию, первым профессором которой назначается Икуджиро Нонаки. В 1998 году выходит книга Т. Давенпорта и Л. Прусака «Рабочее знание: Как организации управляют тем, что они знают». В это же время в Парламенте Швейцарии происходит запуск проекта по управлению знаниями, целью которого является создание системы управления знаниями и её использования на уровне правительственных учреждений.

В 1999 году возникает Институт управления знаниями – коммерческий исследовательский консорциум, в состав руководящих сотрудников которого входят такие специалисты как Крис Ньюэлл, Лоуренс Прусак, а также Дэвид Смит, консультант по вопросам управления знаниями в IBM Global Services. Повсеместно увеличивается количество проводимых конференций, посвящённых управлению знаниями. В России в этот период выходит сборник «Новая постиндустриальная волна на Западе» под редакцией В. Л. Иноземцева, а чуть позже в журнале «Вопросы экономики» публикуется статья первого заместителя Института экономики РАН, доктора экономических наук Б. Мильнера.

Сегодня в России и за рубежом существует достаточно большое количество различных монографий, публикаций, Интернет-порталов, посвящённых в той или иной форме концепции управления знаниями. Регулярно проводятся конференции, создаются форумы для обсуждения проблем и перспектив внедрения технологии управления знаниями в организациях. Все это свидетельствует о том, что менеджмент знаний, находясь на стыке различных дисциплин, являет собой совершенно новое, очень актуальное в современных условиях направление, изучение которого является предметом работ многих исследователей по всему миру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: