Татьяна Носова - Ценностное самоопределение старшеклассника

- Название:Ценностное самоопределение старшеклассника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2009

- Город:Оренбург

- ISBN:5-7410-0585-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Носова - Ценностное самоопределение старшеклассника краткое содержание

Ценностное самоопределение старшеклассника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Связям модальностей «Я – концепции» посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых. Так К. Роджерс утверждает, что идеальное Я и реальное Я, выраженные в личностных чертах, относятся к представлениям индивида об уровнях ожиданий и притязаний, которые отражают его целевую структуру и за которыми стоят определенные представления о себе [291]. Х. Ремшмидт отмечает, что понятие реальное Я отнюдь не предполагает, ее реалистичности. Решающий момент здесь – собственная оценка и собственная точка зрения [289, с. 124]. Реальные и идеальные модальности «Я – концепции» могут различаться в большей или меньшей степени. Их дивергенция может превратиться в важный источник конфликтов, когда высокие запросы столкнутся с весьма далекой от них ситуацией по их реализации. Поскольку в период взросления «Я – концепция» проходит важную фазу развития, протекающую не плавно, а с переменной скоростью, диссонанс между реальной и идеальной модальностями «Я – концепции» часто становится особенно заметным и выливается в кризисы. Ремшмидт указывает, что негативная «Я – концепция», возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения. Он отмечает следующие воздействия неблагоприятной «Я – концепции»: снижение самоуважения и как следствие – социальная деградация, агрессивность и преступность; стимуляция конформистских реакций в трудных ситуациях; глубокие изменения восприятия – молодые люди с негативной самооценкой с трудом понимают, что совершают хорошие поступки, так как считают себя не способными на них [289, с. 125].

Мы подчеркиваем общее мнение ученых о том, что благополучное становление личности и индивидуальности возможно лишь в случае принятия человеком самого себя, положительной оценки своих способностей, черт характера, своего места среди других людей.

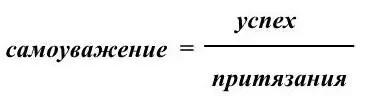

Американский психолог У. Джемс предложил формулу, определяющую переменные, от которых зависит самоуважение человека [119, с. 91].

Как подтверждено в исследованиях, самоуважение зависит от уровня притязаний субъекта и успеха или неуспеха в деятельности. Чем выше уровень притязаний, тем труднее их удовлетворить и тем вероятнее снижение уровня самоуважения. В свою очередь, успех в деятельности повышает самоуважение человека. Поддержание приемлемого для человека уровня самоуважения составляет важную, как правило, неосознаваемую, функцию самосознания, что способствует развитию третьего модуса человеческой реальности – личности . Как способ реализации данной функции выступают защитные механизмы психики, из которых ученые выделяют: отрицание, вытеснение, проекцию, идентификацию, регрессию, реактивные образования, рационализацию, замещение, изоляцию, отчуждение.

Особые формы стратегий преодоления трудностей и поддержания личностного комфорта были названы Х. Томе техниками существования. Это средства и методы, которые использует личность для достижения желаемого существования: достижение, приспособление, защита, избегание, агрессия [по 289, с. 152]. Для практической работы со старшеклассниками Майхенбаум и Олбрих предлагают принципы когнитивной терапии поведения как стимуляцию стратегии преодоления трудностей. Ученые предлагают использовать: предоставление информации о роли познавательных способностей в возникновении и разрешении проблем адаптации; постоянное внимание к негативным и ложным высказываниям о себе самом и о собственном поведении для предотвращения неэффективности преодоления своих трудностей; использование первичной, вторичной и третичной оценки проблем (определение причины, предвидение последствий, прогнозирование и оценка реакций); использование моделей поведения, подтвердивших свою эффективность с усилением концентрации внимания на положительную самооценку; постепенное усложнение стоящих перед человеком задач, облегчающее достижение все более сложных целей [по 289, с. 1158].

Выделение таких сущностных характеристик этапа становления субъективности как самопознание, характер, «образ Я» и «Я – концепция», необходимы в нашей работе для понимания объективного перехода к личностному модусу и к самоопределению в новых смысловых пространствах – социальном и культурном.

В трудах отечественных философов, педагогов, психологов (Б.М. БимБад, Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн) предприняты попытки заложить основы духовной антропологии как особой формы рационального знания о становлении субъективного духа человека в пределах его индивидуальной жизни [46, 70, 140, 141, 312, 336]. Ученые связывают духовное начало человека с общественным и творческисозидательным характером его жизнедеятельности, с включенностью человека в мир культуры (А.Г. Асмолов) [19].

Реально человеческая душа вплетена в межчеловеческие, общественные связи, пронизана общими ценностями жизни. «Эти ценности, – отмечал Э.Шпрангер – возникшие в исторической жизни, которые по своему смыслу и значению выходят за пределы индивидуальной жизни, мы называем духом, духовной жизнью или объективной культурой» [358, с. 295]. Духовная жизнь человека, – по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, – всегда обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. «Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим нравственным ценностям человеческого сообщества, способен поступать в соответствии с ними. Нравственность есть одно из измерений духовности человека» [312, с. 335]. Духовность человека проявляется в его потребности и способности познавать мир, самого себя и свое место в мире, в стремлении создавать новые формы общественной жизни в соответствии с познанными законами человеческой природы.

Замечательный русский философ И.А. Ильин писал: «Тело человека не свободно… Не свободна и душа человека. Прежде всего, она связана таинственным образом с телом … законами сознания и бессознательного, силою инстинкта и влечений, законами мышления, воображения, чувства и воли… Но духу человека доступна свобода, и ему подобает свобода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему. Он имеет дар вывести себя внутренне из любого жизненного содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его или отвергнуть… Дух есть сила, которая имеет дар усилить себя и преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть создавать формы и законы своего бытия, творить себя и способы своей жизни» [152, с. 95].

Индивидуальный дух человека предстает в различных обликах, раскрывающих не только различные стороны, но и уровни человеческой реальности. Можно говорить о таких обликах субъективного духа, как личностное (целостное), индивидуальное (единично-уникальное) и универсальное (родовое) бытие человека. Они являются и ступенями становления духовного мира человека, мерой освоения и принятия им духовного опыта человечества, мерой его духовности в целом. Их предпосылкой и основой является душевная жизнь человека, его самость и субъективность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: