Анатолий Трутнев - Новый сборник статей по физике пространства. Наука будущего

- Название:Новый сборник статей по физике пространства. Наука будущего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448382970

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Трутнев - Новый сборник статей по физике пространства. Наука будущего краткое содержание

Новый сборник статей по физике пространства. Наука будущего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первым, осознавшим, что в основе этого явления лежит масса тела, был Ньютон. Он попытался решить эту проблему, описав её математическими законами. Согласно его теории все гравитационные эффекты обусловлены силами взаимодействия материальных тел. По Ньютону масса тела обладает двояким свойством. В первом случае она инертна (m i) и представляет собой отношение негравитационной силы к ускорению, а во втором гравитационная (m g) и определяет силу притяжения тела другими телами, а также притяжение самим телом других тел Обе эти величины тождественны друг другу, хотя и получены экспериментально в ходе разных экспериментов и имеют принципиально разную физическую природу.

Теория гравитации Ньютона базируется на силах тяготения, которые являются дальнодействующими и распространяются мгновенно. Она получила всеобщее признание с момента опубликования и продержалась до 1905 года, когда была замена теорией относительности Эйнштейна.

Необходимость такой замены привело осознание противоречий в основных принципах классической механики – несовместимости принципа относительности закона распространения света. Как считал Эйнштейн [6],. это связано с тем, что классическая механика опирается на неоправданные гипотезы: промежуток времени между двумя событиями не зависит от движения тела отсчета, не зависит также от него и пространственное расстояние между двумя точками твердого тела, а это означает, что время и пространство абсолютны и разделены между собой.

Противоречия классической механики Эйнштейн разрешил в специальной теории относительности, в её основу положил два постулата:

– Принцип относительности, который утверждает, что все физические процессы и явления в одних и тех же условиях в инерциальных системы отсчета протекают одинаково. Все эти ИСО совершенно равноправны, физические законы в них инвариантны.

– Скорость света в пустоте постоянна и не зависит от движения источника света, одинакова во всех направлениях и во всех инерциальных системах отсчета. Она предельна и ни какое тело или информация не могут двигаться быстрее света.

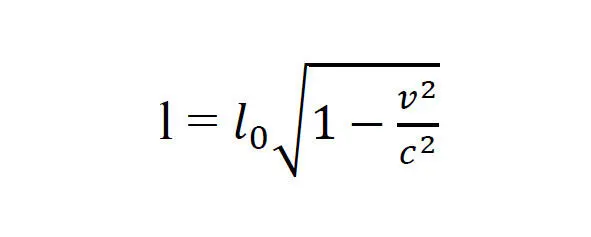

В соответствии с этими постулатами совершенно изменились представления о пространстве и времени [1] Если в классической механике они рассматриваются как абсолютные величины, то в СТО они изменяются при переходе от одной системы отсчета к другой. Так, длина тела в движущейся системе отсчета будет несколько меньше, чем длина того же тела в покоящейся системе отсчета, по формуле

где l – длина тела в движущейся системе отсчета со скоростью v по отношению к покоящейся системе отсчета

l o – длина тела в покоящейся системе отсчета.

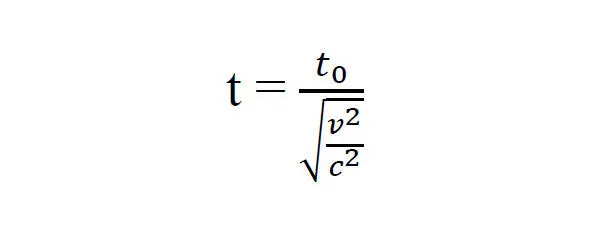

Время же в движущейся системе будет, наоборот, течь медленнее, чем в покоящейся системе, по формуле:

где t – время, текущее в движущейся системе отсчета.

t o – время, текущее в покоящейся системе.

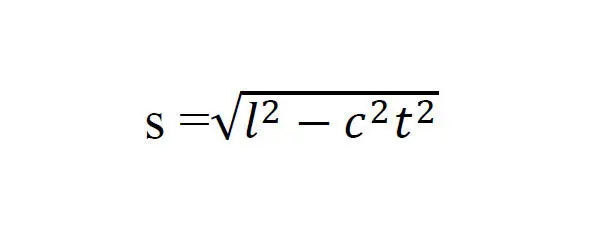

И только единое четырехмерное пространство – время обнаруживается, как абсолютная величина, которая выражается в, так называемом, пространственно-временном интервале (s), по формуле

Главным теоретическим следствием СТ О является новое понимание массы и энергии физических тел и их систем. Масса в ней определяется энергией тела, а не через силу и ускорение как в механике Ньютона, по формуле:

E = mc 2

В СТО также раскрывается возможность превращения энергии покоя в другие виды энергии, здесь закон сохранения массы и закон сохранения энергии объединяются в единый закон сохранения массы – энергии…

Она получила широкое экспериментальное подтверждение и многие её следствия используются на практике. В настоящее время она занимает свою область применения. В ней не учитывается гравитационное воздействие на пространство – время, поэтому ее выводы применимы для локальных участков пространства —времени, а в масштабах Вселенной они не приемлемы. Для описания Вселенной используются общая теория относительности (ОТО) – геометрическая теория гравитации. Главное различие этих теорий заключается в том, что в СТО связаны воедино пространство – время, а в ОТО установлена триединая связь: пространство – время – масса. В СТО пространство-время рассматривается плоским, имеющим нулевой тензор кривизны, а в ОТ О оно искривлено, с тензором кривизны больше нуля. В ОТО гравитационный эффект обусловлен не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве – времени, а деформацией самого пространства – времени, которая связана с присутствием в ней массы. В настоящее время построено много альтернативных ОТО теорий, Это теория струн, петлевая квантовая гравитация, теория мембран, которые позволяют квантовать гравитацию, но все они обладают существенным недостатками, которые не позволяют считать их физическими теориями [3]. В тоже время следует отметить, что несмотря на глубоко проведенные исследования, ни одна из выше рассмотренных теорий гравитации не раскрывает полностью механизм гравитационного взаимодействия материальных тел и в этом вопросе остается много неясностей и сомнений.

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Изложены в статье «Образование химических элементов в недрах звезд-результат взаимодействия материи и пространства.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

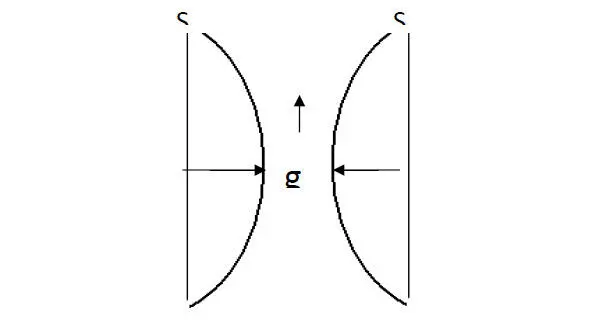

Если поместить гравитоны между силовыми линиями пространства, то в силу их разнородности зарядов, последние будут испытывать деформацию (рис. 1.) Деформация (сближение) силовых линий пространства будет сопровождаться выделением энергии, затраченной на их напряжение:

o (ε) = k х Δr 2

где k – коэффициент выделения энергии;

Δr = r o – r q – уменьшение расстояния между силовыми линиями пространства до (r o) и после (r q) их деформации.

При этом совершается работа по перемещению гравитона в силовых линиях пространства: A = F х d,где F – силы, действующие на гравитон, d – расстояние

С позиции смоделированной системы наибольшей деформации подвержены силовые линии, находящиеся в их центральной части (Рис.2).

Рис. 1 Схема взаимодействия гравитона (g) с силовыми линиями (S) пространства

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: