Александр Харчевников - Полилогия исторического развития общества. Полилектика восхождения социума по сложности

- Название:Полилогия исторического развития общества. Полилектика восхождения социума по сложности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448559341

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Харчевников - Полилогия исторического развития общества. Полилектика восхождения социума по сложности краткое содержание

Полилогия исторического развития общества. Полилектика восхождения социума по сложности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

БСЭ и «Философская энциклопедия» определяют феодальный социализм как «… разновидность до-научного социализма, представители которого, критикуя капитализм, видели выход из его противоречий в возвращении к феодальным патриархальным отношениям.

<���…>

Формирование феодального социализма произошло после Революции 1830 во Франции и парламентской реформы 1832 в Англии, когда возникла почва для иллюзии об общности интересов классов, противостоящих буржуазии справа и слева, своеобразном антикапиталистического фронте феодалов и трудящихся».

Вот и сегодня, в наше время, некоторые видят в советском реальном социализме «высшую стадию феодализма» (www.democracy.ru, Фирсов А. «Социализм, как высшая стадия феодализма», 17.10.2012).

Однако такие исторические иллюзии «строятся» не только на противостоянии, не только на внешней, порою даже – бытовой, схожести некоторых явлений, но и на ряде положительных сущностно-материальных мотивациях этих движений к справедливости.

А сущностно-материальная мотивация в этих тезисах одна – обобществление . Об этом хорошо сказано в статье БСЭ о Томасе Мюнцере: «Религиозно-философское учение Мюнцера… представляло собой разновидность пантеизма и приближалось к атеизму. По существу, пантеизм Мюнцера – социальное учение: все „творения“ являются, по Мюнцеру, частями мирового целого и только в нём могут существовать, из чего следует, что индивиды не могут иметь особых интересов, отличных от интересов общества в целом. Реформация, по Мюнцеру, – преобразование мира на началах торжества общих интересов…» .

То есть идея обобществления, и торжества общих интересов, существовала в обществе на всех этапах его исторически восходящего развития. Однако в зависимости от конкретно-исторической обстановки и, даже, личностного фактора, облекалась в разнообразные формы и, если так можно сказать, на различную «глубину и широту» обобществления. Очевидно, что в целом степень и глубина обобществления, сами формы обобществления, тесно связаны с уровнем (сложности) конкретно-исторического этапа развития данного общества.

Заключение Мюнцера о том, что «что индивиды не могут иметь особых интересов, отличных от интересов общества в целом», созвучно и с последующим марксовым утверждением. «…Сущность человека, – писал К. Маркс, – не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 265). То есть, образно говоря, человек – это воплощение общественных интересов в индивидной форме, форме индивидуума, индивида.

Идея обобществления, согласно фундаментальной социологической метатеории общества А. С. Шушарина «Полилогия современного мира…», находит своё непосредственное выражение в её теоретических основаниях, а в исторической конкретике связана с доминирующей типологией базового объекта-предмета. То есть конкретное наполнение этой идеи, как в жизни, так и в самой парадигме теории, что в данном контексте особенно важно, жёстко зависит от уровня и степени развития материального производства, от самого воспроизводственного уровня действительной жизни и, разумеется, во много определяется положением доминирующих социальных групп населения общества.

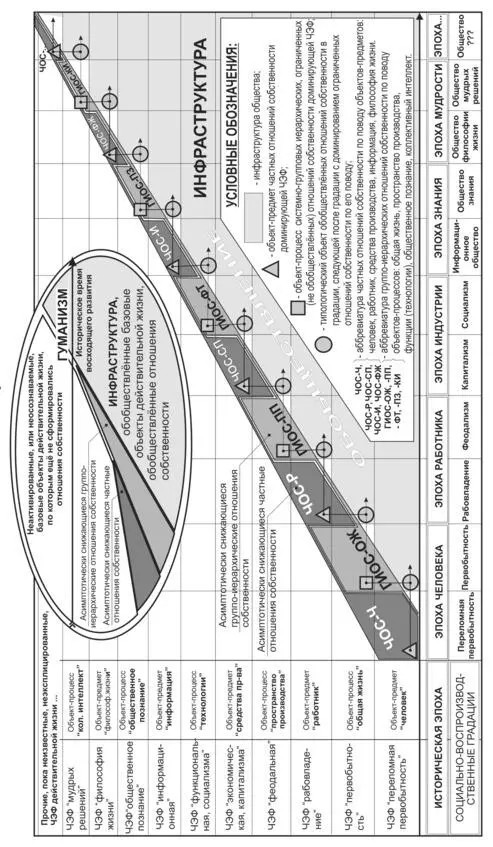

На прилагаемой схеме рисунка 12 в графической форме отображены основополагающие элементы трансформации отношений собственности общества в процессе его восходящего исторического развития. Основные закономерности этого развития были в целом ранее рассмотрены (см. раздел 2.6.2) и касались, главным образом, исторического развития частных отношений собственности. Как видно из схемы эти частные отношения собственности, последовательно трансформируясь, развиваются в сторону всё более абстрактных объектов действительной жизни, составляющих в структуре общества асимптотически снижающийся логический объём. При этом имеет место последовательное ослабление степени влияния агентов-собственников на движение доминирующих объектов отношений собственности и на всю жизнедеятельность общества.

Рис. 12. Асимптотический тренд развития отношений собственности в восходящей истории общества

С некоторой осторожностью можно предположить, что развитие ограниченных, частных отношений собственности в обществе исторически дрейфует в сторону, так называемой, ризомы, то есть системы, «не имеющей исходного пункта развития», децентрализованной и антииерархичной. Этот тип общества будущего близок к концепции информационно-сетевого общества, в которых «координация операций и синхронизация общего результата достигаются без центрального органа», а соответствующий информационный континуум образует некое «социальное поле» (сеть информационных каналов). Это позволяет предвидеть и упреждать ходы игроков, позиционироваться относительно друг друга, а социальным классам группироваться и перегруппировываться, социальным институтам – формироваться и переформировываться.

В асимптотическом исходе, в традициях марксова учения, всё социальное пространство заполняет некая всеобъемлющая инфраструктура общества, а институт ограниченных, частных отношений собственности становиться ничтожно значимым, уступая место самодостаточным личностям, гражданам человечества – «универсальному человеку».

Подобный тренд, но уже по поводу полилогических объектов-процессов, имеет место в отношении группо-иерархических отношений собственности (ГИОС). Напомним, что частные отношения собственности возникают (возможны) лишь по поводу объектов-предметов действительной жизни. Таким образом, в полилогии группо-иерархические отношения собственности последовательно возникают, исторически чередуясь с частными отношениями собственности, на всём пространстве восходящего развития общества. Обозначим эту историческую последовательность доминирующих объектов-процессов, по поводу которых имеют место ГИОС. Это следующие объекты-процессы: общая жизнь (первобытность), пространство производства (феодализм), технологии и функции (социализм), общественное познание (градация «Общество знания»), «мудрое решение» как продукт коллективного интеллекта (градация «Общество мудрых решений») и т. д.

На схеме рис. 12 объекты-процессы обозначены тонированными квадратами, а исторический период соответствующих доминирующих группо-иерархических отношений собственности (ГИОС) выделен серым тоном средней интенсивности и последовательностью аббревиатур по всем перечисленным объектам-процессам: ГИОС-ОЖ, ГИОС-ПП, ГИОС-ФТ, ГИОС-ПЗ, ГИОС-КИ. По этому подобию, тёмным тоном и треугольниками, выделены доминирующие объекты-предметы и соответствующие периоды доминирования частных отношений собственности (ЧОС) с указанием аббревиатур последовательности по всем известным объектам-предметам: ЧОС-Ч (человек), ЧОС-Р (работник), ЧОС-СП (средства производства, вещь), ЧОС-И (информация), ЧОС-ФЖ (философия жизни). Инфраструктура, по всем типам чистых эндогенных форм, выделена светло-серым тоном заливки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: