Тим Скоренко - Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II

- Название:Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4930-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тим Скоренко - Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II краткое содержание

Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одной из важных особенностей этого судна была его быстроходность. За сутки коч мог пройти – при попутном ветре и в отсутствие серьезных ледяных преград – до 200 километров, то есть его средняя скорость составляла порядка 4,5 узла (8,3 км/ч), что очень немало для компактного парусного судна.

Дальнейшая история

При Петре I кочи чуть не прекратили свое существование. В ходе реформы флота 28 декабря 1715 года царь повелел отказаться от прежних принципов кораблестроения и делать суда исключительно по привезенным из Европы чертежам. Причем сперва он распорядился полностью обновить флот всего за два года, но затем смилостивился и разрешил до поры оставить старые суда, но строить уже только по новым принципам. Коч спасло то, что контролировать большую часть Русского Севера царь просто не мог – там люди жили по своим законам и со столицей были связаны в основном экономически, а не юридически. Поэтому и поморы, и сибиряки проигнорировали петровский указ. Коч лучше европейских судов был приспособлен для плавания в холодных водах.

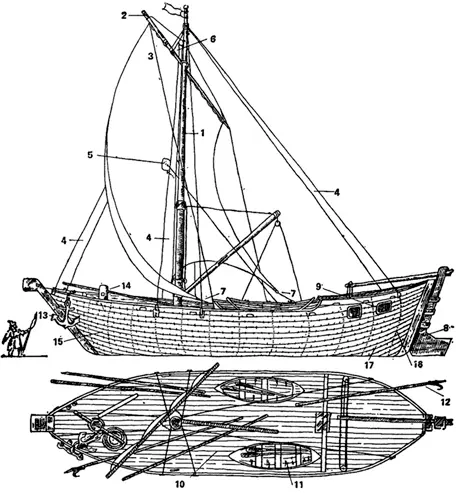

Поморский коч

1 – шегла (мачта); 2 – райна (рея); 3 – подъемный волчок; 4 – ноги (ванты); 5 – буглина; 6 – дрог (фал); 7 – вожжи (шкоты); 8 – сопец (руль); 9 – казенка; 10 – палубы; 11 – карбасы; 12 – багор; 13 – якорь; 14 – кочка (ворот); 15 – обшивка со скобами; 16 – деревянные гвозди (нагели); 17 – скобы

Источник: Н. Д. Травин сборник «Исторический памятник русского полярного мореплавания XVII в.» (1951)

По мере того как Россия продвигалась на восток, кочи стали появляться в Карском море, но, кроме того, распространились и на Запад – в Норвежское и Гренландское моря. Со временем их стали оснащать кожаными парусами, чтобы избежать обледенения, и это позволяло мореходам забираться еще дальше на север.

Строительство кочей было обычно семейным делом, причем многие детали создавались впрок. У корабелов, имевших много заказов, всегда был хороший запас готовых днищ и мачт, что позволяло при необходимости делать корабли с очень большой скоростью. Дело было выгодное, стоил коч дорого, до 300 рублей (для сравнения: чиновник среднего ранга в Москве получал тогда около 30 рублей в год). По примерным подсчетам, к концу XVII века в северных морях одновременно ходили более 7000 кочей.

Интереснейшая история связана с ныне не существующим западносибирским городом Мангазея, основанным в 1600 году царским указом на месте стихийно возникшего поморского порта. Из Мангазеи сибиряки организовали морской ход через так называемый Ямальский волок – этот путь позволял добираться с товарами непосредственно до Архангельска или даже дальше и торговать с иностранцами напрямую, минуя царскую бюрократию и налоги. Пройти этим путем могли только кочи, поскольку сухопутный участок маршрута для других судов был непроходим. Михаил Федорович Романов в 1619 году запретил использовать Мангазейский морской путь под страхом смертной казни и установил в районе Ямальского волока стражу, поскольку контролировать сибиряков и поморов у него не было никакой возможности. Это привело к тому, что жители Мангазеи стали покидать процветавший прежде город, и в итоге он был упразднен царским указом в 1672 году.

Наследники и продолжатели

Как уже говорилось, коч стал основой современного ледокола, который впервые придумал и построил в 1864 году кронштадтский судовладелец Михаил Бритнев.

Фритьоф Нансен, проектируя знаменитый «Фрам», парусно-моторную шхуну для полярных экспедиций, изучил все типы северных судов и в итоге использовал при разработке корпуса именно принцип коча. «Фрам» успешно совершил три экспедиции к Северному и Южному полюсам по руководством Нансена, Свердрупа и Амундсена. Сегодня этот корабль выставлен в специально созданном для него музее в Осло. Если немного утрировать, то можно сказать, что «Фрам» – это и не шхуна вовсе, а осовремененный поморский коч.

В 1987 году в Петрозаводске группа энтузиастов с точностью до мелочей воссоздала классический коч, назвав его, соответственно, «Помор». За следующие несколько лет на «Поморе» немного походили по Белому и Карскому морям, а потом совершили известное плавание вплоть до Канады через Чукотское море. Сегодня «Помор» находится в музее клуба «Полярный Одиссей» и, увы, постепенно разрушается. Также копии исторических кочей хранятся в Красноярском краеведческом музее и в музее-заповеднике «Дружба» в Якутии.

Глава 3

Каменный шатер

Купол – очень древнее изобретение. Этот архитектурный элемент можно встретить в доисторических погребальных склепах, сокровищницах, мавзолеях. Европейское Возрождение широко использовало купола – все знают блестящие работы Брунеллески, например собор Санта-Мария-дель-Фьоре, или Микеланджело – собор Святого Петра в Ватикане. А вот шатер как разновидность купола имеет несколько иную историю, тесно связанную с русским зодчеством.

Купол – это тип перекрытия, по форме представляющего полусферу или другую поверхность, образованную вращением кривой. Например, купол может быть эллиптическим или параболическим. Основное его технические преимущество – возможность накрыть большую площадь без использования дополнительных опор, поскольку купол, как и арка, держит сам себя: сила тяжести, стремящаяся обрушить его, передается в виде горизонтальных усилий стенам. В принципе это и есть не что иное, как трехмерная арка.

Сегодня купола используются для перекрытия больших пространств, например концертных залов или стадионов. Но в былые времена крупнейшими сооружениями практически всегда были храмы, поэтому 99 % старинных куполов возводились над церквями, мечетями, синагогами и т. д. Такая конструкция открывала широкие возможности для украшения, так что изнутри купола богато расписывались, а снаружи не менее богато декорировались.

Но русская средневековая архитектура, будучи главным образом деревянной, развивалась несколько иным путем. Эллиптические купола, конечно, использовались и здесь, но это были в основном небольшие луковицы, а наиболее распространенным типом перекрытия стал шатер.

Зачем нужен шатер

Шатровое перекрытие технически гораздо проще купольного, поскольку состоит из прямолинейных элементов, и менее трудозатратно в плане возведения. Если говорить об историко-этнографических параллелях, то можно вспомнить, что принцип купола использовался, например, в эскимосских иглу, а принцип шатра – в индейских вигвамах. Безусловно, шатровые конструкции применялись во всем мире, просто в меньшем количестве, чем купола. Например, в западной архитектуре деревянными шатрами накрывали башни замков и крепостных стен – это было относительно быстро, недорого и надежно. А поскольку шатер своей формой создает естественную вытяжку, то такие же перекрытия использовались для технических помещений, требующих оттока воздуха, например пивоварен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тим Скоренко - Учебник стихосложения [СИ]](/books/1066411/tim-skorenko-uchebnik-stihoslozheniya-si.webp)

![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)

![Тим Скоренко - Стекло [litres]](/books/1143937/tim-skorenko-steklo-litres.webp)