Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия

- Название:Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448566394

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия краткое содержание

Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Сделанное Хабблом открытие перевело вопрос о том, как возникла Вселенная, в область компетенции науки». Стивен Хокинг «Краткая история времени», 1987 год

Мимолётный взгляд на звёздное небо рождает ощущение неподвижности и безжизненности космического пространства. Однако это не так. Движение Земли не требует доказательств – из-за него происходит смена дня и ночи, а полный оборот вокруг своей оси планета совершает за 23 часа 56 минут 4 секунды. На экваторе линейная скорость вращения составляет 1674,365 км/час, а обращение Земли вокруг Солнца происходит за один год или 365,26 солнечных суток.

О том, каких скоростей может достигать движение космических тел относительно друг друга достаточно упомянуть о падении в середине 2016 года кометы из семейства Крейца на Солнце. Скорость её сближения со светилом превысила два миллиона километров в час. Иными словами эта испарившаяся в солнечной короне масса льда и космической пыли могла бы пересечь диск Земли за 22 секунды, а Солнца за 37 минут.

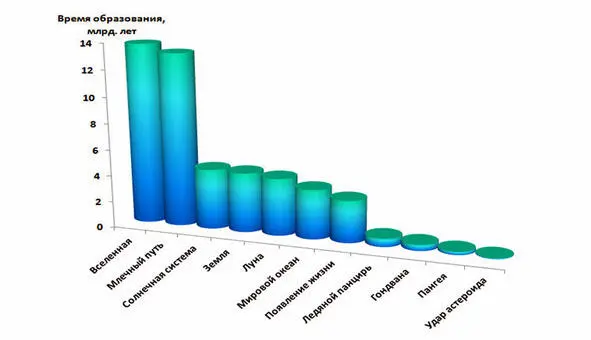

Сопоставление возраста важных космических событий, от Вселенной до удара астероида о земную поверхность 65 миллионов лет назад.

В свою очередь Солнечная система со скоростью 828000 км/час смещается относительно центра галактики Млечный Путь, совершая полный оборот вокруг неё за 230 миллионов лет. Помимо этого сама наша галактика перемещается относительно других галактик. С начала времён трансформация и движение это неотъемлемое свойство известной части Вселенной.

Звёздное небо помогает заглянуть в прошлое, оно же предоставляет возможность узнать судьбу Солнечной системы и будущее Земли. Эта история записана в рельефе космических тел, примерно также как старые граммофонные пластики сохранили музыку и голоса ныне ушедших в вечность людей.

Изучение других планет способствует пониманию эволюции Земли, и того как сформировалось её внутреннее строение, поскольку совершить межпланетное путешествие на другие планеты Солнечной системы оказалось легче, чем проникнуть в мантию или земное ядро. Практически невозможно произвести непосредственные изучение земного вещества на глубинах в сотни и тысячи километров. Изучение остатков протопланет – астероидов и метеороидов предоставляет эту возможность, и узнать, как и из какого вещества образовалась Земля более 4,5 миллиардов лет назад.

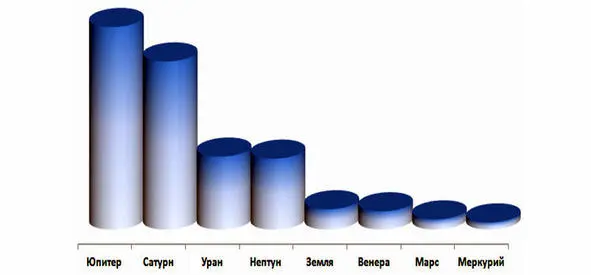

Солнечная система образована звездой и вращающимся вокруг неё восьмью планетами с более 63-мя спутниками (2017), несколькими десятками комет, огромным количеством астероидов и множеством метеороидов. Все космические тела движутся по своим траекториям вокруг Солнца. Четыре ближайшие к Солнцу планеты определены как планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс в основном состоящих из силикатов и металлов. Более удалённые от звезды образования называются газовыми планетами-гигантами. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В Солнечной системе обнаружены четыре карликовые планеты: Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа, а в целом, вероятно, их значительно больше.

На геологической шкале времени жизнь на Земле возникла почти одновременно с её образованием – на разогретой непрерывно бомбардируемой астероидами поверхности. Это ставит вопрос, как и почему это произошло? Ответ на него даст разгадку тайны возникновения жизни во Вселенной и возможности существования разумных существ на других планетах.

Сопоставление величины планет Солнечной системы с планетой-гигантом Юпитером.

Начало изучения космических объектов можно отнести к размышлениям древнегреческого учёного Демокрита Абдерского и его гениальной концепции множественности миров. Только спустя сотни лет одним из первых внимание на строение поверхности иных, чем Земля космических тел, обратил итальянский учёный Галилео Галилей.

«Существует безграничное множество миров, различающихся по размеру и в некоторых из них нет ни Солнца, ни Луны, в то время как в других их больше, чем у нас и они больше по размеру. Промежутки между мирами не созданы равными, здесь они больше, там меньше, некоторые из них растут, другие процветают, третьи распадаются, здесь они рождаются, там умирают, уничтожаются при столкновении друг с другом. И некоторые из миров голые, без животных и растений, покрытые водой». Высказывание Демокрита Абдерского (по Святому Ипполиту Римскому, около 170—235 гг.).

В 1610 году Галилей опубликовал работу «Звёздный вестник, открывающий великие и в высшей степени удивительные зрелища». В ней он отметил: «Поверхность Луны не вполне гладкая, лишённая каких-либо неровностей и идеально шарообразная, как полагает одна философская школа. Напротив эта поверхность очень неправильная, испещрённая ямами и поднятиями, в точности, как и поверхность Земли, которая повсюду испещрена высокими горами и глубокими долинами».

В 1609 году в книге «Новая астрономия» немецкий учёный Иоганн Кеплер сформулировал основные положения о движении вокруг Солнца планет, а в книге «Гармония мира» (1618) привёл расчёт их вращения вокруг светила – три Закона Кеплера. Тем самым был предложен научный подход к определению количественных параметров перемещения космических объектов вокруг Солнца.

Планета это вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков небесное тело, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, сумевшее очистить окрестности своей орбиты от более мелких скоплений протовещества (планетезималей).

Открытые Кеплером закономерности с высокой точностью объяснили обнаруженную ранее неравномерность движений планет. Он ввёл строгие понятия об их орбитах, термины «спутник» (Narratio de Iovis Satellitibus, 1611), «инерция» и др. Уравнение Кеплера используется и сегодня в астрономии для определения положения небесных тел.

С появлением точных наук удалось разгадать тайну формирования Солнечной системы. Их краеугольным камнем стало учение Исаака Ньютона о всемирном тяготении, согласно которому сила тяготения универсальна и проявляется между любыми материальными телами независимо от их конкретных свойств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: