Леонард Млодинов - Кратчайшая история времени

- Название:Кратчайшая история времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-102280-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Млодинов - Кратчайшая история времени краткое содержание

Издание содержит 37 цветных иллюстраций, дополняющих и украшающих текст.

Кратчайшая история времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Полноценная теория распространения света была создана только в 1865 году, когда британский физик Джеймс Кларк Максвелл смог объединить частные теории электрических и магнитных сил. Хотя электричество и магнетизм были известны в древности, количественные законы, определяющие силу электрического взаимодействия двух заряженных тел, были получены лишь в XVIII столетии британским химиком Генри Кавендишем и французским физиком Шарлем Огюстеном де Кулоном. Спустя несколько десятилетий, в начале XIX века, физики установили аналогичные законы для магнитных сил. Максвелл математически доказал, что электрические и магнитные силы не являются следствием непосредственного взаимодействия частиц друг с другом, а электрические заряды и токи порождают в окружающем пространстве поля, которые уже в свою очередь воздействуют на расположенные в этой области другие заряженные частицы и токи. Он установил, что носителем электрических и магнитных сил является единое поле и таким образом электричество и магнетизм являются двумя неотъемлемыми проявлениями одной и той же силы. Максвелл назвал эту силу в электромагнитной, а поле, которое является носителем этой силы, – электромагнитным полем.

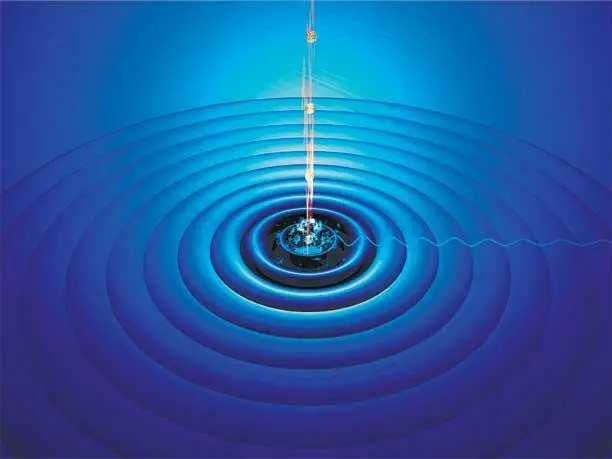

Длина волны. Длина волны – это расстояние между двумя последовательными гребнями или впадинами

Из уравнений Максвелла следовала возможность существования волнообразных возмущений электромагнитного поля, а также то, что эти возмущения должны распространяться с постоянной скоростью, подобно волнам на поверхности пруда. Вычислив эту скорость, он обнаружил, что она в точности равна скорости света! Сегодня мы знаем, что человеческий глаз воспринимает волны Максвелла с длинами в интервале от 40 до 80 миллионных долей сантиметра как свет. (Волна представляет собой последовательность гребней и впадин, а длина волны – это расстояние между двумя последовательными гребнями или впадинами.) Волны, длина которых короче длины волны видимого света, известны как ультрафиолетовое, рентгеновское или гамма-излучение. Волны с длиной, превышающей длину волны видимого света, называются радиоволнами (если длина больше одного метра), СВЧ-волнами (около одного сантиметра) или инфракрасным излучением (если длина волны меньше одного миллиметра, но больше длины волны видимого света).

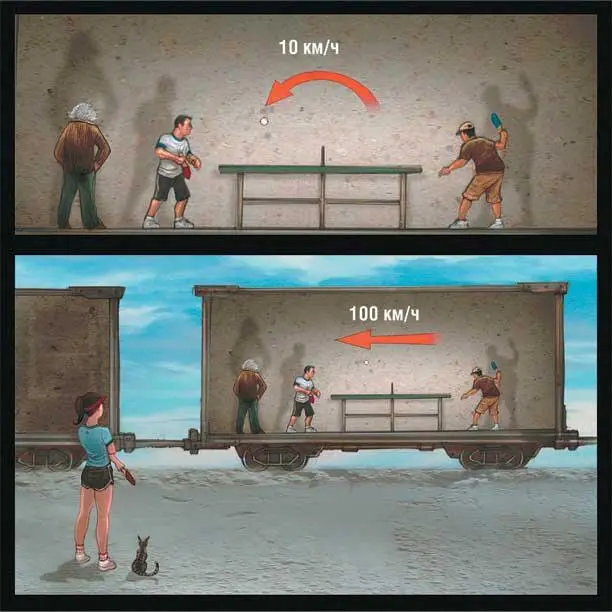

Разные скорости мячика для пинг-понга. Согласно теории относительности измеряемые разными наблюдателями скорости в равной степени «правильны», несмотря на то, что отличаются друг от друга

Из теории Максвелла следовало, что радиоволны и волны видимого света должны распространяться с определенной фиксированной скоростью. Этот результат было трудно примирить с теорией Ньютона, согласно которой в мире нет никакой стандартной системы отсчета и поэтому не может быть никакой стандартной скорости. Чтобы понять, почему это так, давайте еще раз мысленно сыграем в настольный теннис в движущемся поезде. Если ударить по мячику, посылая его в направлении движения поезда со скоростью, которая согласно измерениям вашего соперника равна 10 километрам в час, то естественно ожидать, что для наблюдателя на платформе мячик движется со скоростью 100 километров в час, которая складывается из скорости мячика относительно поезда – 10 километров в час – и скорости движения поезда относительно платформы – 90 километров в час. Какова же тогда скорость движения мячика – 10 или 100 километров в час? Как вообще следует ее измерять – относительно поезда или относительно Земли? В отсутствие абсолютного стандарта покоя мячику невозможно приписать какую бы то ни было абсолютную скорость. Про один и тот же мячик можно сказать, что он имеет произвольную скорость, величина которой зависит от системы отсчета, в которой она измеряется. Согласно теории Ньютона то же самое должно быть справедливо и в отношении света. И как же тогда понимать вывод теории Максвелла, согласно которой световые волны всегда распространяются с одной и той же скоростью?

Чтобы примирить теорию Максвелла с законами Ньютона, было выдвинуто предположение о существовании некой субстанции, названной эфиром, которая пронизывает все вокруг и даже в вакуум «пустого» пространства. Дополнительную привлекательность идее эфира придавало то обстоятельство, что с точки зрения ученых подобно тому, как волнам на море или звуковым волнам требовались соответственно вода или воздух, электромагнитная энергия тоже нуждалась в некой среде, в которой она могла бы распространяться. Согласно этой концепции световые волны распространяются в эфире точно так же, как звуковые волны распространяются в воздухе, и их скорость, которая вытекает из уравнений Максвелла, должна измеряться относительно эфира. При этом с точки зрения разных наблюдателей воспринимаемый ими свет распространяется с разной скоростью, но скорость распространения света относительно эфира всегда постоянна.

Эту идею можно проверить. Представьте себе свет, излучаемый неким источником. Согласно теории эфира свет распространяется в эфире со скоростью света. Если наблюдатель движется сквозь эфир в направлении источника, то скорость движения наблюдателя относительно света равна сумме скорости света относительно эфира и скорости наблюдателя относительно эфира. То есть в этом случае свет с точки зрения наблюдателя движется быстрее, чем если бы наблюдатель перемещался в другом направлении. Но поскольку скорость света намного превышает скорости, с которыми мы можем двигаться относительно источника излучения, эффект описанной разности скоростей измерить очень трудно.

В 1887 году Альберт Майкельсон, впоследствии ставший первым американским лауреатом Нобелевской премии, вместе с Эдвардом Морли выполнили в Кейсовской школе прикладных наук (ныне Университет Кейс Вестерн Резерв) очень тонкий и трудноосуществимый эксперимент. Они подумали, что раз Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью примерно 30 километров в секунду, то их лаборатория должна двигаться относительно эфира с довольно большой скоростью. Конечно, направление и скорость движения эфира относительно Солнца были неизвестны, да и вообще было неизвестно, движется ли эфир относительно Солнца. Но этот неизвестный фактор можно учесть, если повторить опыт несколько раз в течение года, когда Земля находится в разных точках своей орбиты. Таким образом Майкельсон и Морли выполнили опыт, целью которого было сравнить скорость света в направлении движения Земли сквозь эфир (при движении установки к источнику света) со скоростью света в направлении, перпендикулярном направлению движения Земли (то есть когда установка вообще не движется в направлении источника света). К своему огромному удивлению ученые обнаружили, что скорость света в обоих направлениях совершенно одинаковая!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: