Алексис Уиллет - Какой объем мозга нам реально нужен?

- Название:Какой объем мозга нам реально нужен?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-16553-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексис Уиллет - Какой объем мозга нам реально нужен? краткое содержание

«Сейчас люди живут дольше, и поэтому нам нужен мозг, более устойчивый к разрушительным последствиям старения и связанных с ним болезней… Изучение заболеваний, например той же болезни Альцгеймера, дает нам понимание того, как современный образ жизни и среда влияют на устойчивость мозга и механизмов, с помощью которых эта устойчивость поддерживается». (Алексис Уиллет, Дженнифер Барнет)

Какой объем мозга нам реально нужен? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В последнее время ученые разрабатывают все новые методы для изучения белого вещества у живых людей. Исследователи начали понимать, что оно играет крайне важную роль для всех видов интеллектуальной деятельности. Различные области мозга взаимодействуют друг с другом, им нужно оперативно передавать информацию между собой, это жизненно необходимо, и белое вещество играет здесь решающую роль. Самое большое количество серого вещества наблюдается в подростковом возрасте, а затем оно сокращается. Белое вещество продолжает развиваться и после двадцати и даже, возможно, после тридцати лет. При этом есть версия, что оно меняет структуру в ответ на новый опыт обучения.

По мере увеличения размера мозга млекопитающих разных видов белого вещества становится пропорционально больше, чем серого. У людей белое вещество составляет около 35 % от общего объема мозга, и это наибольший процент среди приматов. (Интересно, что у мармозеток, или карликовых игрунок, эта цифра составляет всего около 9 %, может быть, именно поэтому они все еще не выбились в руководители детективных агентств.)

Теперь, когда мы лучше понимаем важность белого вещества, мы можем объяснить, почему крупные млекопитающие умнее. Но я уже слышу возглас: «Этого не может быть! Собаки/свиньи/крысы – очень умные существа, но не такие уж они и большие. И в любом случае мы снова вернулись к мысли, что больше значит лучше, а мы уже отказались от этой идеи». Совершенно верно. Наверняка ответ гораздо сложнее, чем просто количество белого вещества в мозге.

Вероятно, в ходе эволюции человека увеличились и размер мозга, и количество нейронов. При этом тело выросло незначительно по сравнению с другими приматами; размер их тел сильно увеличился по мере того, как мы разными путями развивались от общего предка. Возможно, что пока эволюция работала над увеличением мозга человека (и его ранних предков из рода Homo ), у других человекообразных обезьян росло тело. Бразильский нейробиолог Сюзана Херкулано-Хузел считает, что с точки зрения обмена веществ невозможно иметь одновременно и большой мозг, и большую массу тела.

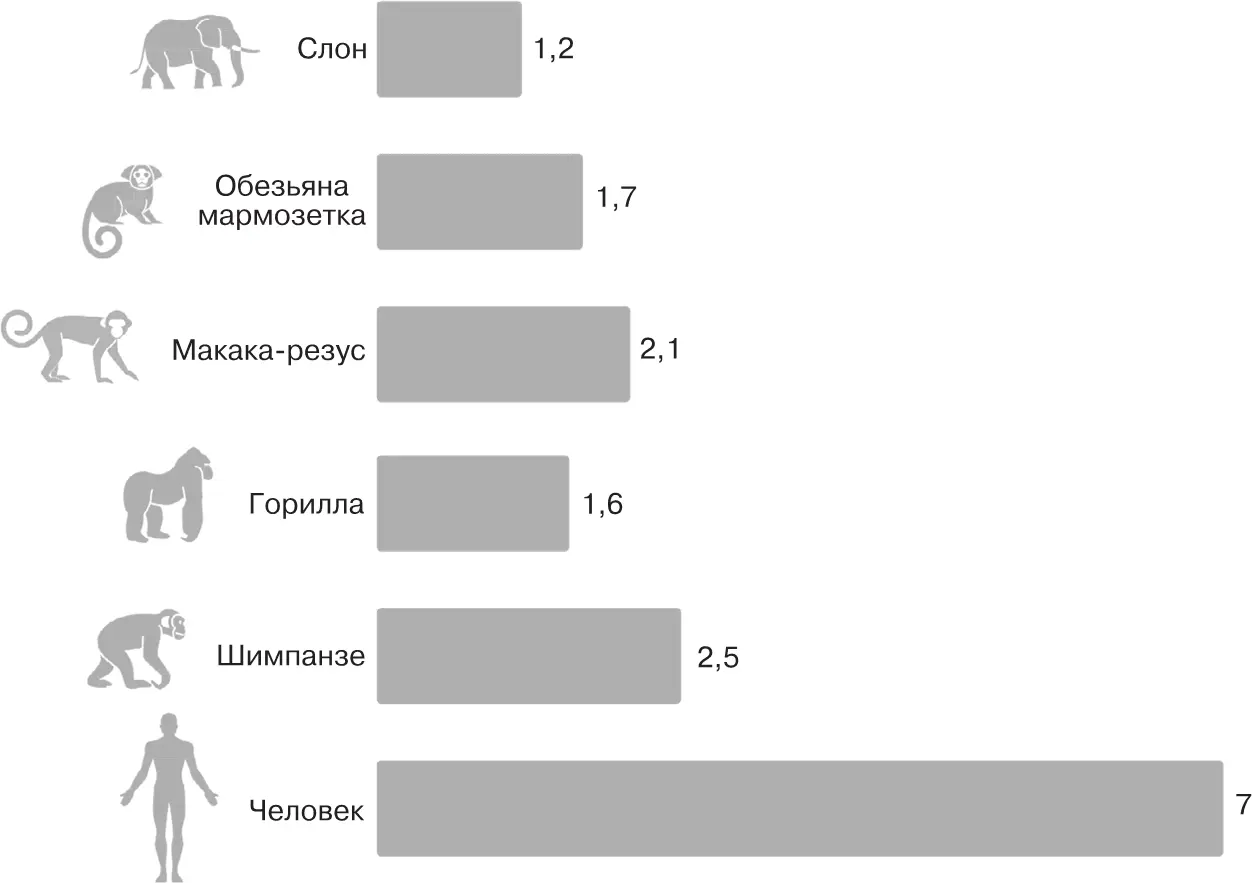

Зависимость между размером мозга и размером тела не такая уж простая, как может показаться. Чем больше по размеру становились животные, тем медленнее продолжал расти их мозг. Показатель, который мы называем коэффициентом энцефализации (EQ), демонстрирует относительный размер мозга, определяющийся как отношение массы мозга к предполагаемой массе тела млекопитающего определенного размера (на рис. 2 наглядно представлена эта идея). Предполагаемое значение рассчитывается как среднее для похожих животных. Чем больше значение, тем больше предполагаемый размер мозга и – гипотетически – тем интеллектуальнее биологический вид. Если использовать этот подход, то человек рассматривается как особый случай, поскольку мозг у него в семь раз больше, чем можно предположить для млекопитающих такого размера, и примерно в три раза больше, чем положено иметь приматам для их массы тела. Даже у наших ранних предков, у которых размер мозга был значительно меньше, чем у нас сейчас, скорее всего, был более высокий коэффициент энцефализации, чем у современных шимпанзе. (Хотя стоит отметить, что показатель шимпанзе на самом деле гораздо ниже по сравнению с другими животными. У различных видов дельфинов, например, это значение гораздо выше. Кто умнее, шимпанзе или дельфины, – это тема совсем другого разговора.)

Анализ коэффициентов энцефализации нескольких биологических видов показал, что в ходе эволюции и у травоядных, и у плотоядных мозг постоянно увеличивался в размерах, но на каждом этапе развития плотоядные всегда были впереди. У хищников коэффициент энцефализации, как правило, выше, чем у их добычи. Было предположение, что хищникам для нормального функционирования их организма нужен больший мозг, и по мере увеличения мозга травоядных мозг хищных животных эволюционировал еще больше для поддержания дифференциала. Помимо этого, согласно мнению палеонтолога и эволюционного биолога Стивена Джея Гулда, приматы были впереди с самого начала. Однако почему это так, остается предметом дискуссий.

Рис. 2. Коэффициент энцефализации (EQ)

Теоретически наличие большего мозга позволило бы виду выполнять больше функций. И в случаях, когда размер мозга больше относительно размера тела, люди с «избытком» могли бы выполнять более сложные задачи. Тем не менее коэффициент энцефализации – тоже не абсолютный показатель. Есть, например, капуцины, у которых коэффициент выше, однако по своим когнитивным способностям они не превосходят виды с более низким коэффициентом, например гориллу. У подхода, основанного на коэффициенте энцефализации, как и у многих других, тоже есть свои недостатки. Скажем, он не учитывает такие факторы, как плотность и количество нейронов, толщина коры или степень складчатости мозга. При этом все они могут влиять на интеллект. Интересно, что если измерять познавательные способности, учитывая только коэффициент энцефализации, то Альберт Эйнштейн оказался бы на одном уровне с дельфинами, то есть его EQ значительно ниже, чем у среднего человека! По-видимому, емкость его черепа изначально была меньше средней. Однако, когда ученые внимательно изучили его мозг, они обнаружили, что кора была тоньше, чем в среднем у человека, а вот плотность нейронов – выше. Другими словами, больше нейронов уместилось в меньшем пространстве. Поэтому есть вероятность, что количество нейронов в мозге может иметь какое-то отношение к интеллекту вида.

Человеческий мозг содержит примерно 86 млрд нейронов. Преимущества человека в плане познавательных способностей могут заключаться в общем количестве нейронов, потому что у нас их больше, чем у любого другого животного [4] По современным данным, мозг слона может содержать до 257 млрд нейронов. См.: Herculano-Houzel S., Avelino-de-Souza K., Neves K., Porfírio J., Messeder D., Mattos Feijó L., Maldonado J., Manger PR (2014). The Elephant Brain in Numbers // Frontiers in Neuroanatomy. 8: 46. doi:10.3389/fnana.2014.00046.

. Согласно мнению Херкулано-Хузел и ее коллег, не размер мозга, а количество нейронов накладывает ограничения на вычисление размеров мозга в ходе эволюции, связанные с метаболизмом: для метаболизма людей с большим количеством нейронов требуется больше энергии для поддержания эффективной работы мозга. Считается, что у австралопитеков ( Australopithecus ) и парантропов ( Paranthropus ) было такое же количество нейронов, как у больших обезьян (около 27–35 млрд). У группы Homo , на момент появления человека прямоходящего ( Homo erectus ), их количество выросло до 62 млрд. Также есть предположение, что значительное увеличение количества нейронов произошло между появлением человека прямоходящего ( Homo erectus ) и человека разумного ( Homo sapiens ), что, вероятно, случилось благодаря использованию огня для приготовления пищи. Это позволило увеличить потребление калорий, появилась возможность «накормить» мозг быстрее, а нейроны получили время на более продвинутые занятия.

Интервал:

Закладка: